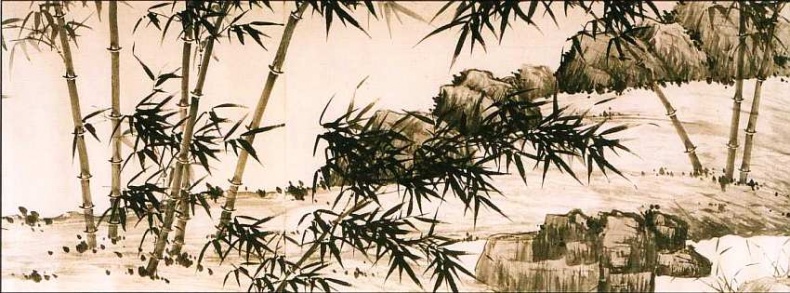

Ся Чан (1388–1470) Бамбук под весенним дождем. Около 1460. Бумага, тушь. 51,8x951,5

Ся Чан — китайский художник эпохи династии Мин. Он, как, в сущности, и все старые мастера на Востоке (а в значительной степени и в Европе), специализировался в какой-то одной сфере и именно в ней достиг выдающихся успехов. Его коньком было изображение бамбука.

Бамбук для китайца — то же самое, что береза для русского. Оба растения вобрали в себя множество смыслов, ассоциаций, воплотили ряд образов. Так как бамбук имеет полый и очень прямой ствол, он, в соответствии с китайским мировоззрением, олицетворяет стойкость, благородство, скромность совершенного человека. Вечнозеленый, бамбук — один из «трех друзей в зимнюю пору» (двое других — сосна и зимняя слива) или «четырех благородных царей» (остальные — зимняя слива, орхидея и хризантема).

С давних времен бамбук в Китае стал устойчивой темой в поэзии, живописи и резьбе. Искусство его изображения сложилось в эпоху династии Тан, а достигло расцвета в период династии Сун. Тогда была открыта специальная школа рисования бамбука, которая называлась «Озеро-остров-бамбук». Ее основателем являлся художник Вэнь Тун.

Бамбук остается излюбленным объектом изображения для многих китайских мастеров и занимает огромное место в традиционной живописи. В истории национальной живописи лучше всех его рисовал Ся Чан (династия Мин). Три его картины считаются классическими в этом жанре, они составляют цикл, называющийся «Бамбук под тремя дождями». Филадельфийская работа — одно из этих произведений.

Данная иллюстрация — фрагмент большого рисунка, нанесенного на свиток. В полностью раскрытом виде он являет удивительное разнообразие видов бамбука. Картина написана своеобразно: художник избрал довольно низкую точку зрения, и зритель видит пейзаж, словно проплывая изображенную местность на лодке. В этом также заключена оригинальность композиционного решения и мастерства художника.

Неизвестный автор Щенок, играющий с пером фазана Корея. Династия Чосон (1392–1910) XVI век. Шелк, чернила, краска. 31,1x43,8

Династия Чосон (иначе — Чаосянь, также известна как династия Ли) — последняя правящая династия Кореи, царствовавшая 518 лет и закончившаяся с аннексией Кореи Японией в 1910.

Некоторые специалисты атрибутируют эту картину корейскому мастеру Юи Аму (1499–1566). Она является фрагментом орнаментального шелкового свитка, служившего настенным украшением.

Жанр анималистической живописи сформировался в корейском искусстве в XI веке. В эпоху династии Чосон он стал очень важным. Известно, что в качестве испытания при приеме художника на государственную службу требовалось написать животное. Выдающимся анималистом стал Юи Ам, потомок королевской династии. Он приобрел широкую известность, специализировался на изображениях собак, его картины ценились и изучались не только в самой Корее, но и в Японии.

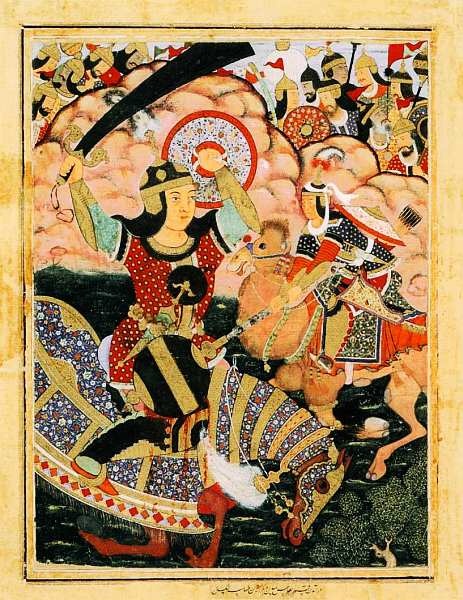

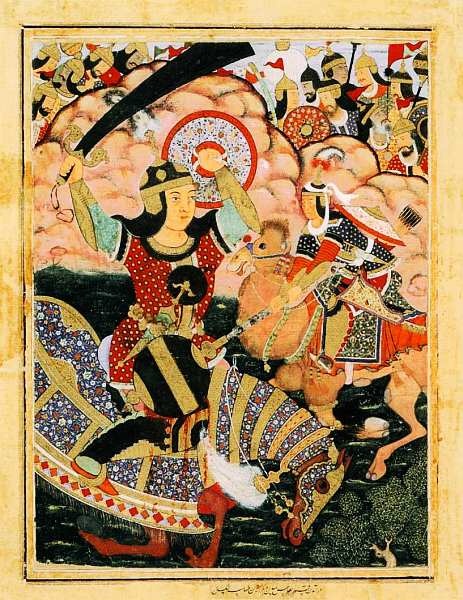

Приписывается Мхеше (активен 1570–1590) Касам аль-Аббас, прибывший из Мекки и крушащий Тахмаспа булавой (страница из манускрипта «Хамзанаме» — «Приключения Хамзы»). Около 1562–1577. Акварель, золотой и серебряный металлический карандаш, хлопок. 78,7x64,8

Около пятнадцати лет потребовалось для изготовления одного из величайших художественных шедевров мусульманского мира — «Хамзанаме», в состав которого входит данная миниатюра. «Хамзанаме» — самый большой проект акбаровской китабхане — истории Хамзы, дяди пророка Мухаммеда. Каждый том этого четырнадцатитомного труда украшают 100 миниатюр, иллюстрирующих многочисленные приключения героя. По мнению исследователей, в работе над манускриптом участвовало много художников. Большая часть иллюстраций «Хамзанаме» со временем была утеряна, сохранившиеся листы встречаются в разных музеях мира.

Рассказ основан на персидской легенде, известной во всем мусульманском мире. На данной иллюстрации зритель видит Касам аль-Аббаса сражающимся с Тахмаспом. Различия в их облике указывают, что они представители разных национальностей. Касам на верблюде, в соответствующем головном уборе, — он араб. Это подтверждается текстом — герой явился из Мекки, центра мусульманского паломничества на Аравийском полуострове. Его противник Тахмасп — перс, он на персидском коне, украшенном попоной из самого дорогого национального текстиля.

Филигранность письма, изобретательность в передаче динамики битвы, необычайная красочность палитры — все обнаруживает большое мастерство художника. Специалисты, предположительно, идентифицируют его как Махешу, известно, что автор творил около 1570–1590.

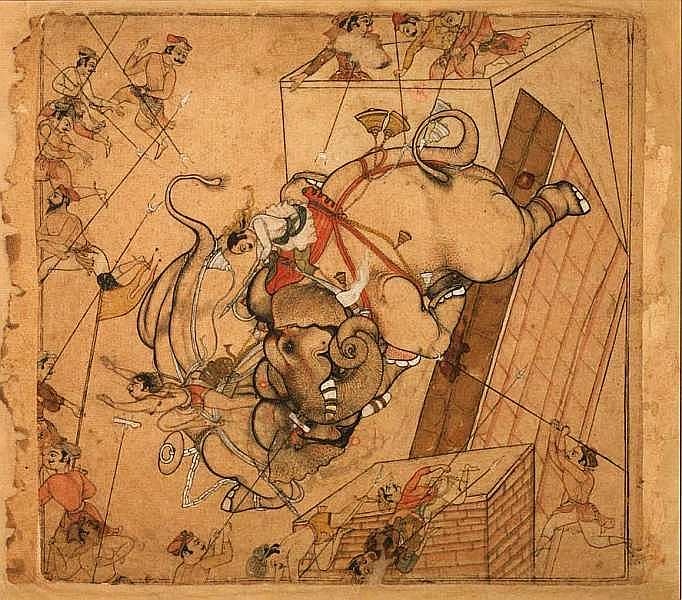

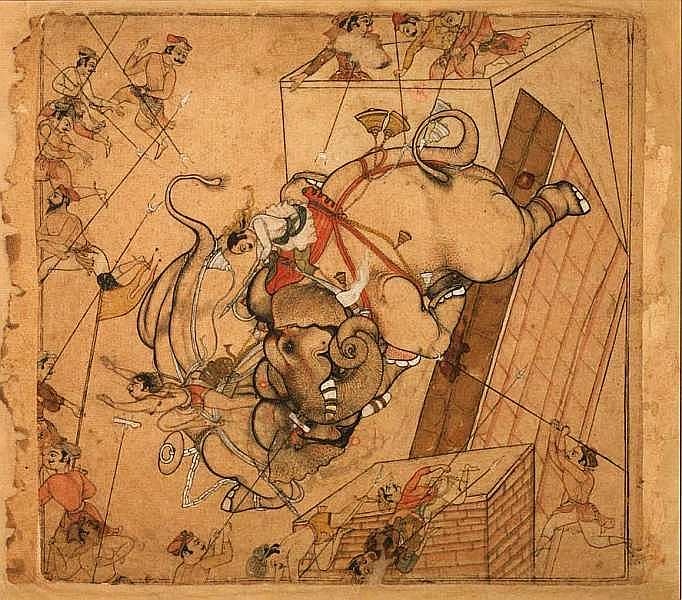

Битва слонов Индия, Раджстан, Кота. Около 1660. Бумага, чернила, прозрачная и непрозрачная акварель. 26x31,4

Уже в самых ранних сведениях об Индии слоны занимают особое место. Именно в этой стране их впервые начали приручать и использовать в военных целях. Бои с участием слонов, устраивавшиеся здесь ради развлечения знати, — примерно то же самое, что коррида в Испании. Зрителей влекло желание увидеть проявление исключительной физической силы животных, с одной стороны, и отваги людей, принимающих участие в подобных состязаниях, смертельный риск, которому они подвергаются, — с другой. Кажется, эти самые сильные существа на планете неуправляемы, особенно в ярости. На филадельфийском рисунке — два махаута (погонщика): один падает со слона, другой еще держится на нем, но животное побеждает. Действие происходит в замкнутом пространстве, разъяренные слоны крушат все и вся, сметая воинов, доведших их до бешенства уколами копий.

Кота, откуда происходит данный рисунок, славится тем, что культивировала жанр с изображением подобных сражений. Его образцы, созданные на протяжении нескольких столетий (например, рисунок «Пять видов битвы слонов», приписываемый шейху Таджу; около 1730, Гарвардский художественный музей), свидетельствуют о необычайной популярности этой темы.

Филадельфийский рисунок неизвестного индийского мастера XVII века восхищает художественным мастерством и тем, как переданы сложнейшие ракурсы фигур. Следует признать: по своим графическим достоинствам он превосходит гарвардский, и можно согласиться с мнением исследователей, что именно эта композиция представляет собой вершину искусства данного жанра, следующее столетие демонстрирует его упадок.