Бюст императора Коммода в образе Геркулеса. Конец II века. Мрамор. Высота — 133

Данный бюст — один из самых знаменитых римских античных скульптурных портретов. Он изображает императора Коммода в образе Геркулеса с его главными атрибутами. В правой руке — дубина, которая сама по себе порой является символом мужества. В античном, а иногда и более позднем искусстве правитель представлялся (как на данном изваянии) в плаще из львиной шкуры — трофея из первого подвига героя. Голова зверя образует подобие шлема, лапы связаны на груди. В левой руке Коммода — золотые яблоки гесперид как напоминание о греческих празднествах в честь Геркулеса. В греческой мифологии он является персонификацией физической силы и храбрости. Двенадцать подвигов, в которых была одержана победа над злом, — это отчасти миф, отчасти героическое сказание. Они отражают двойственную природу персонажа как бога и героя.

Коммод гордился физической силой, все также признавали красоту императора. Он заказывал свои скульптурные портреты в образе Геркулеса, считая, что является реинкарнацией этого античного бога.

Удивительно сохранившаяся капитолийская статуя представляет собой сложную аллегорию: бюст обрамляют две коленопреклоненные амазонки (у левой утрачена голова, но остальное в очень хорошем состоянии; от правой осталась только рука). В центре — шар, украшенный знаками зодиака. Воительницы держат два рога изобилия, которые огибают герб, увенчанный двуглавым орлом.

Скульптура найдена в XIX веке при раскопках в Ламианских садах (разбитых Ламием), расположенных в верхней части Эсквилинского холма в Риме, там же, где была обнаружена знаменитая Венера Эсквилинская (с. 12).

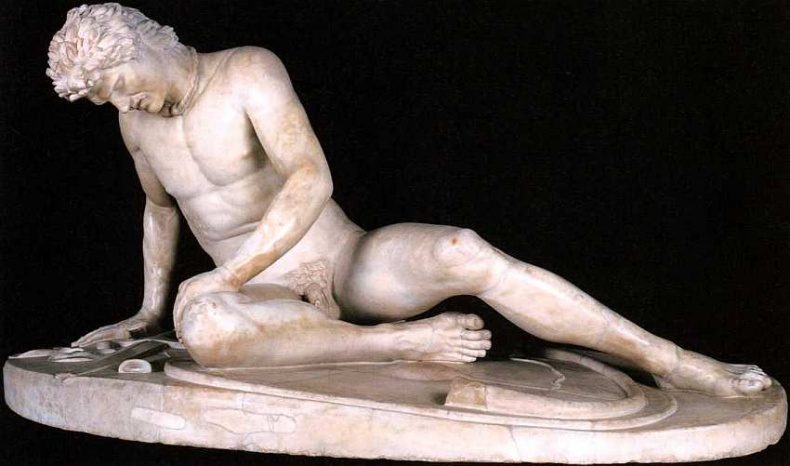

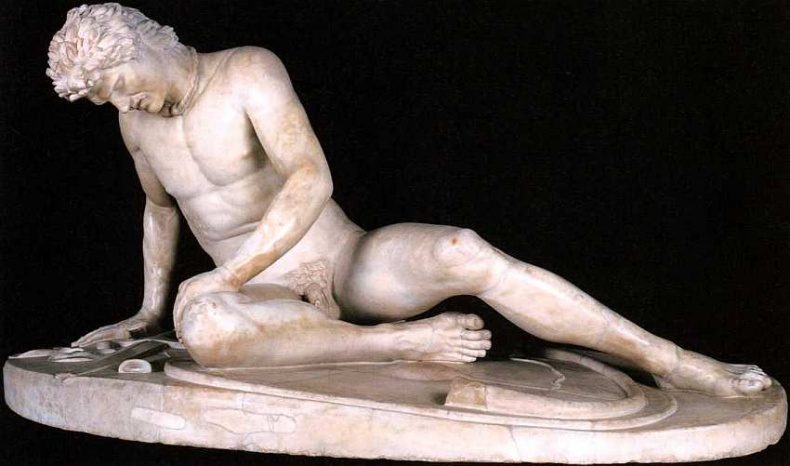

Капитолийский галл 100–199. Мрамор. Высота — 93

«Капитолийский галл» — римская мраморная копия (в натуральную величину) бронзового изваяния из Пергама. Считается, что оригинал являлся частью убранства Пергамского алтаря в Акрополе, возведенного в 230 до н. э. в честь победы Аттала I над галлами. Поскольку придворным скульптором царя был Эпигон, то есть предположение, что именно он — автор статуи.

Данная скульптура благодаря натуралистичности и драматизму принадлежит к вершинам античного искусства. Воин изображен лежащим на щите, нагим. На нем лишь шейное украшение, так называемый торквес — кельтское культовое ожерелье из бронзы, золота и драгоценных камней, которое носили вокруг шеи, талии, поперек груди, как браслет. В живописи и скульптуре оно является указанием на принадлежность владельца «кельтскому миру», потому данный персонаж идентифицирован как галл.

Кроме приведенного названия работа известна как «Умирающий галл», «Умирающий раб» и «Галльский трубач». По драматизму и выразительности эта скульптура — подлинный шедевр: истекающий кровью воин пытается приподняться, но силы покидают его и сознание угасает.

Название «Галльский трубач» требует пояснения. Оно возникло потому, что галл лежит на овальном щите, рядом с ним кроме меча буцина — античный духовой инструмент изогнутой формы, служивший для подачи сигналов.

Наполеон в ходе итальянской кампании вывез представленную статую, она хранилась в Лувре, но впоследствии была возвращена в Италию.

Триумф императора. Рельефная панель с триумфальной арки Марка Аврелия. Около 176–182. Мрамор

Первоначально этот рельеф, как считается, являлся частью отделки триумфальной арки Марка Аврелия на римском форуме (на нем изображено, как квадрига направляется к триумфальной арке — естественно, Марка Аврелия). В VI веке рельефы арки были вмонтированы в стены церкви Святого Мартина там же на форуме. В 1515 по распоряжению папы Льва X их перенесли во Дворец консерваторов, а в 1572 установили на его лестнице; здесь они находятся поныне.

Рельеф замышлялся как выражение ликования по поводу побед над варварами не только самого императора Марка Аврелия, но и его сына Коммода, впоследствии также ставшего императором. Он несет на себе очевидные следы переработки композиции: изначально Коммод занимал место в квадриге по левую руку Марка Аврелия. После смерти (убийства) Коммода в ходе сильного политического течения по вытравлению его памяти из сознания масс фигура Коммода была удалена с барельефа. Во всяком случае, такова одна из гипотез, она объясняет малопонятный сейчас жест левой руки богини Виктории, парящей за спиной Марка Аврелия: в первоначальном варианте она, как утверждают исследователи, держала в ней венок над головой Коммода. При этом, правда, утверждается, что она возлагает венок на Марка Аврелия, что не подтверждается данным изображением. Существует также мнение, что это не Виктория, а Гений, вдохновляющий императора на подвиги.

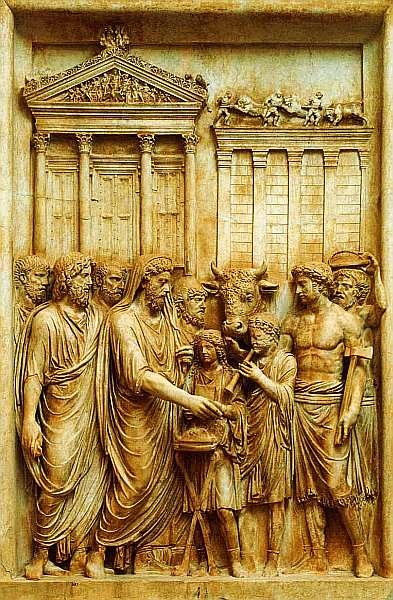

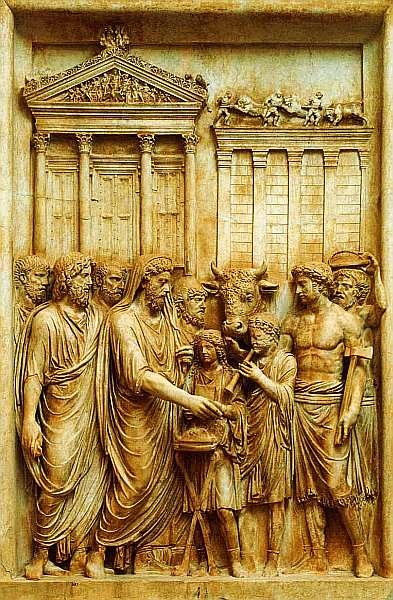

Жертвоприношение Марка Аврелия храму капитолийского Юпитера. Около 176–182. Мрамор

Император на данном рельефе идентифицируется по портретному сходству с его прижизненными скульптурными портретами. Можно предположить, что рядом с ним — сын Коммод (о нем — на с. 18). Храм Юпитера на Капитолийском холме определяется по квадриге с богом, которая украшала его в эпоху Марка Аврелия (известно, правда, что у здания было шесть колонн, а не четыре, как на этом рельефе). Юпитер, бог войны и победы, здесь подразумевается в одной ипостаси, объединяющей в себе Stator (с латинского — «Спаситель»), Victor (с латинского — «Победитель»), Feretrius (с латинского — «Несущий победу»). Этот статус предполагал триумфальное шествие к его храму и жертвоприношение.

В Риме еще во II веке в жертву Юпитеру приносилась пища или напитки (обычно вино) и животные, как правило, вол (символ покорности и трудолюбия, силы и терпения). Известную поговорку «Что позволяется Юпитеру, то не позволяется быку» правильнее переводить: «…не позволяется волу». Акт заклания изображен на антаблементе правого здания, по-видимому, являющегося местом, где это могло происходить. Голова животного видна среди героев первого плана. В Лувре хранится рельеф начала II века с изображением гаруспиков (жрецов), изучающих внутренности жертвенного вола именно перед храмом Юпитера Капитолийского.

Театральные маски. II век. Мозаика. Высота — 74,6

Искусство античной театральной маски достигло высшей точки развития в эллинистическую эпоху. Появление данного атрибута имело свои причины: во-первых, в театре дозволялось играть лишь мужчинам, а по ходу пьесы появлялись женские персонажи. Так возникла потребность в визуальном воплощении этих образов с помощью масок. Во-вторых, огромные размеры римских театров не позволяли рассчитывать на ясное понимание зрителем мимики актеров, с помощью которой передаются эмоции, и на помощь вновь приходили маски. Причем порой их приходилось менять во время одного монолога. В-третьих, чтобы представление воспринималось максимально ясно с большого расстояния, использовали котурны — обувь на очень высокой подошве, наподобие современной на платформе.