Жан-Франсуа Милле (1829–1896) Пастух, пасущий свое стадо. Начало 1860-х. Холст, масло. 105,4x124,5

Юность французского художника Жан-Франсуа Милле прошла в маленькой деревушке Грюши в Нормандии. Сын крестьянина, он помогал отцу в хозяйстве и полевых работах. Родители выделили молодому человеку средства и позволили заниматься живописью. В 1837 он переехал в Париж, где поступил в обучение к Полю Деларошу. Однако значительно большее воздействие на формирование стиля художника оказали посещения Лувра и внимательное изучение полотен старых мастеров. С?840 Милле начал выставлять картины в Салоне.

В 1849 он вместе с семьей поселился в деревушке Барбизон, близ Фонтенбло, которая привлекла его уединенностью и живописными окрестностями. Главными для мастера стали темы крестьянской жизни и природы.

Будучи ребенком фермеров, Милле понимал как возрождающую силу цикла времен года, так и пугающую перспективу разорения по прихоти природы. С конца 1840-х он посвятил свою карьеру отображению в картинах одновременно героической и суровой судьбы крестьян. Картины художника на эти темы вызвали презрение консервативных критиков.

В данной работе живописец наделяет пастуха внушительной монументальностью, помещает его на передний план, где тот возвышается над линией горизонта. При этом герой тяжело опирается на посох, черт лица не видно, рот открыт — то ли от боли, то ли от усталости. И хотя пастух пасет свое стадо, высохшая трава наводит на мысль, что стоит засуха и, следовательно, неминуемы трудные времена для всех крестьян и для него в частности.

Встречается и символическое толкование сюжета полотна: пастух ассоциируется со Спасителем, стадо — с его паствой — известное уподобление в раннехристианском искусстве.

Эдгар Дега (1834–1917) Портрет мадемуазель Фиокр в балете «Ручей». Около 1867–1868. Холст, масло. 130,8x145,1

Эдгар Дега — один из самых выдающихся представителей французского импрессионизма. Отвечая на вопрос, почему он любит писать балет, мастер сказал: «Меня называют живописцем танцовщиц; не понимают, что танцовщицы послужили мне предлогом писать красивые ткани и передавать движения».

Этот портрет — первая картина художника, открывшая большую серию работ, посвященных танцовщицам и театральным сценам. Вот как об этом говорил его современник Эдмон Гонкур: «Вчера после обеда я побывал в мастерской художника Дега. После многих попыток в самых разнообразных направлениях он полюбил современность, а в современности он остановил свой выбор на прачках и танцовщицах. ‹…› Следующими идут танцовщицы. Это фойе балетной школы, где на фоне освещенного окна фантастическими силуэтами вырисовываются ноги танцовщиц, сходящих по маленькой лесенке, и ярко-красные пятна ткани среди всех этих белых раздувающихся облаков, и забавная фигура учителя танцев. И прямо перед нами, схваченные на месте, грациозные, извивающиеся движения и жесты маленьких девушек-обезьянок. Художник показывал нам картины, время от времени подкрепляя свои объяснения движениями, имитируя то, что на языке балета называется арабеск, — и в самом деле очень забавно видеть его, показывающим балетные движения, соединяющего с эстетикой учителя танцев эстетику художника…»

Эжени Фиокр была знаменитой в свое время парижской балериной. На этой картине она (в центре, в синем платье) изображена в перерыве репетиции — недалеко от балерины можно увидеть снятые пуанты. При создании полотна Дега впервые в своем творчестве сочетает монументальный стиль, присущий исторической живописи, и сюжет из современной ему театральной жизни. Работа была показана на парижском Салоне в 1868.

Забытый в наши дни балет Лео Делиба «Ручей» с его экзотическим сюжетом из грузинской жизни (Фиокр исполняла роль грузинской принцессы) был очень популярен, его даже выбрали для открытия парижского театра Гранд-опера в 1875.

Примечательно, что обаяние Эжени привлекло не только Дега: вскоре, на Салоне в 1870, был представлен скульптурный бюст балерины работы Ж.-Б. Карпо (Лувр, Париж). И если художник запечатлел артистку в театральном образе и несколько уставшей, то ваятель — какой она была в жизни. Критик Ж. Кастаньяри писал о «парижской мордочке, такой восхитительно тонкой и дерзкой», плечах и спине, глядя на которые «вздрагиваешь, настолько правдиво и интимно передано тело».

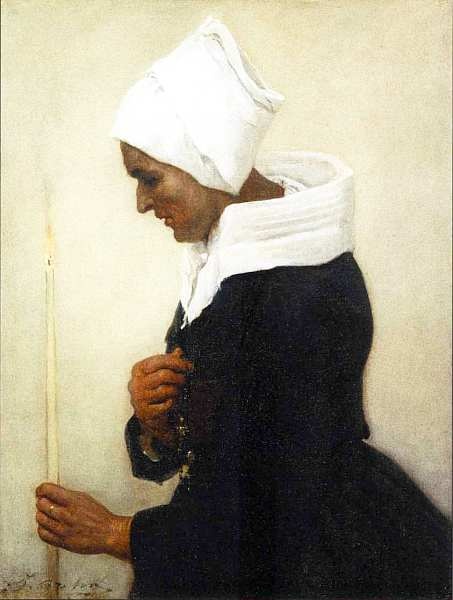

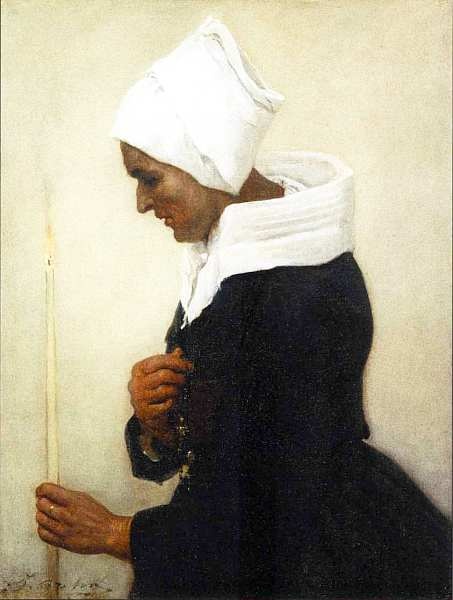

Жюль Бретон (1827–1906) Бретонская крестьянка, держащая свечу. Около 1869. Холст, масло. 30,5x22,9

Жюль (полное имя при рождении — Жюль Адольф Эме Луи) Бретон — французский художник, жанрист и пейзажист, приверженец реализма. Сюжеты его картин заимствованы из народной жизни, большинство произведений носит идиллический характер, они изображают пастухов или крестьян в поле, но их исполнение отличается реализмом.

Этим трогательным образом пожилой бретонки, своей соотечественницы, живописец передает глубокую религиозность, столь характерную для народа названной провинции. Фигура помещена на монохромном фоне, подчеркивающем накрахмаленные складки ее высокого белого воротника и головного убора. Если Франция оказалась открытой для индустриального прогресса, который в XIX веке подчинил себе все виды человеческой деятельности и стимулировал все жанры искусства (импрессионизм возник как реакция на этот прогресс), то Бретань сохранила старинный уклад жизни и глубокую религиозность.

На пальце руки, в которой женщина держит зажженную свечу, — обручальное кольцо. Можно предположить, что все мысли героини и, быть может, молитва (другой рукой она перебирает четки) — о покойном муже.

Творчество художника можно сопоставить с живописью Милле. Напрашиваются и литературные параллели, например, с Бальзаком: бруклинская картина могла бы стать иллюстрацией к какому-нибудь эпизоду цикла «Сцены из провинциальной жизни».

Жан Батист Камиль Коро (1796–1875) Молодые спартанки 1868–1870. Холст, масло. 42,5x74,8

Жан Батист Камиль Коро — французский художник и гравер эпохи романтизма. Два жанра — пейзаж и портрет — были его страстью (до наших дней дошло более 2000 картин), в них он достиг огромного мастерства и оказал влияние на европейскую живопись, явившись, в частности, одним из предтеч импрессионизма.

Бруклинское полотно Коро — пример соединения в одной работе пейзажа и портрета. Начиная с 1830-х художник стал включать в свои пейзажи античных мифологических персонажей. В этом он оказался верным последователем академистов. Не все с пониманием относились к данному увлечению. Писатель Эмиль Золя, автор романа «Творчество», прототипами героев которого, а порой и самими героями были современные ему французские живописцы, так оценил подобные произведения: «Я любил бы Коро безгранично, если бы он согласился раз и навсегда уничтожить нимф, которыми он населяет свои леса, и заменить их крестьянками… Мне в тысячу раз дороже маленькие карманные этюдики, эскизы, сделанные им в полях, лицом к лицу с могущественной природой».