А. К. Саврасов. «Пейзаж с рекой и рыбаком», 1859, Художественный музей, Рига

А. К. Саврасов. «Пейзаж с дубами и пастушком», 1860, Третьяковская галерея, Москва

Живопись Саврасова конца 1850 – начала 1860-х годов свидетельствует о том, что художник еще не до конца расстался с традициями академического пейзажа. Особенно заметно это в картине «Пейзаж с дубами и пастушком» (1860, Третьяковская галерея, Москва). Композиция выстроена по законам классицизма. Центральное место на полотне отведено большому дубу. Условность чувствуется в изображении крон деревьев в центре, подчеркнуты светотеневые контрасты. Под дубом отдыхает пастушок в белой рубашке – обычный персонаж идиллических пейзажей конца XVIII столетия. Но, несмотря на все эти явные черты академической живописи, картина полна живого очарования и поэзии.

В 1862 году на средства, выделенные Московским обществом любителей художеств, Саврасов отправился за границу. Он познакомился с современным западноевропейским искусством и побывал на Всемирной выставке в Лондоне. Путь домой лежал через Швейцарию, страну, воспетую популярным в XIX веке пейзажистом Александром Каламом. Вдохновленный торжественной красотой альпийских вершин и озер, Саврасов написал несколько романтических пейзажей («Вид в швейцарских Альпах близ Интерлакена», 1862, Русский музей, Санкт-Петербург; «Горное озеро. Швейцария», 1864, частное собрание, Москва).

Вернувшись на родину, Саврасов обратился к сельским мотивам. Художник работал в окрестностях села Мазилова: летом его семья снимала там дом. К этому времени относится пейзаж «Сельский вид» (1867), на котором мастер запечатлел непритязательную красоту среднерусской природы, такой непохожей на эффектные альпийские ландшафты. От картины, изображающей белоснежные цветущие яблони, нежную зелень травы и деревьев, легкую голубизну неба и разлившейся реки, веет весенней свежестью. Гармонию природы не нарушает фигура пасечника, расположившегося возле ульев, поставленных ровными рядами.

В 1870 году Саврасов несколько месяцев прожил в Ярославле. Вдохновленный красотой Волги, он часами работал на ее берегах над этюдами. Великой русской реке посвящено множество лиричных и выразительных пейзажей («Волга близ Городца», 1870, Третьяковская галерея, Москва; «Волга», 1870-е, частное собрание; Печерский монастырь под Нижним Новгородом», 1871, Художественный музей, Нижний Новгород; «Волга под Юрьевцем», 1871, частное собрание, Франция).

В 1871 году Саврасов создал свой знаменитый шедевр – картину «Грачи прилетели» (Третьяковская галерея, Москва). Он писал ее с натуры в деревне Молвитино Костромской губернии. Художник любил изображать весну, и в этой картине сумел тонко и убедительно показать ее первые признаки: потемневший мартовский снег, талую воду, пропитанный весенней влагой воздух, небо, покрытое темными облаками, птиц, суетящихся над своими гнездами. Каждая деталь пейзажа выражает острое чувство ожидания весны. Вероятно, поэтому картина так полюбилась русскому зрителю, суровой и долгой зимой с нетерпением ожидающему прихода весны и ее первых вестников – грачей.

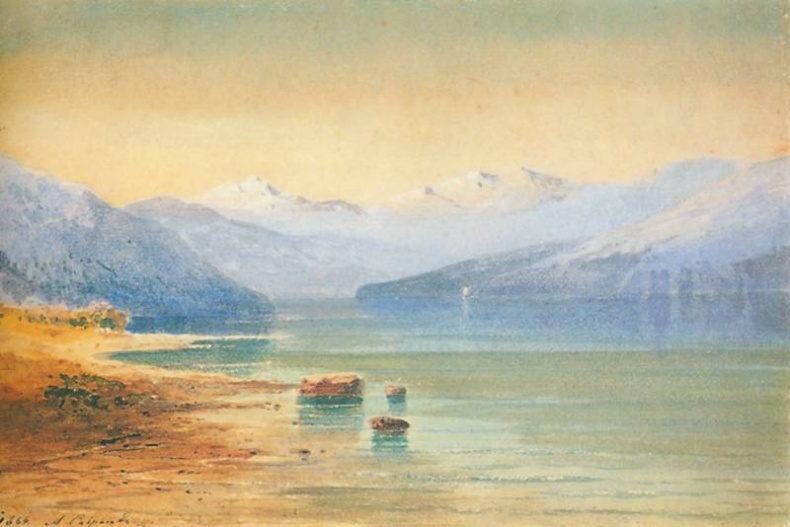

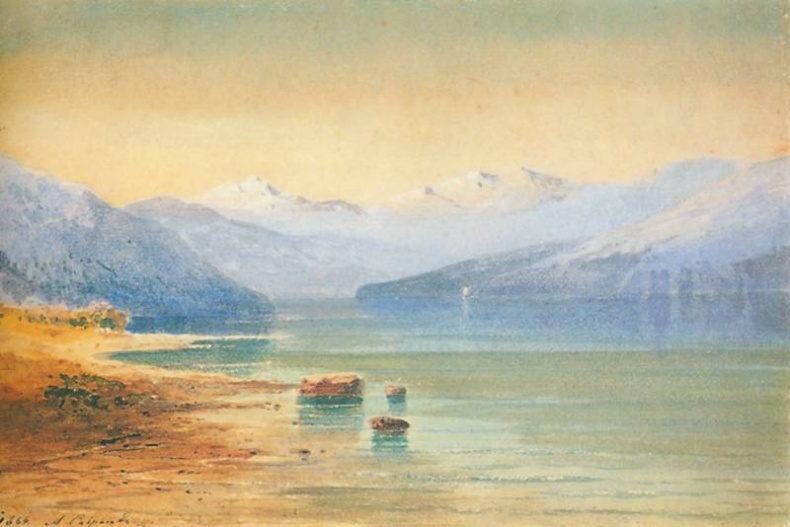

А. К. Саврасов. «Горное озеро. Швейцария», 1864, частное собрание, Москва

А. К. Саврасов. «Грачи прилетели», 1871, Третьяковская галерея, Москва

Картина, показанная на передвижной художественной выставке, привлекла внимание многих. Известный историк искусства Александр Бенуа назвал ее путеводной звездой для целого поколения мастеров пейзажа XIX века. И. Н. Крамской, увидевший полотно на выставке, отозвался о нем так: «Пейзаж Саврасова есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов… и Шишкин. Но все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в ”Грачах“».

Вскоре Саврасов написал еще один пейзаж, поразивший современников, – «Проселок» (1873, Третьяковская галерея, Москва). Это полотно мастер подарил своему другу, известному живописцу И. М. Прянишникову. Пейзаж прост, в нем нет ничего необычного, только размытая ливнем дорога, поля, деревья, зеленая трава и покрытое облаками небо, отражающееся в лужах. Но вся эта простота проникнута таким глубоким поэтическим чувством, что становятся понятными слова П. М. Третьякова: «Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения. Дайте мне хоть лужу грязную, да чтоб в ней правда жизни была, поэзия, а поэзия во всем может быть, это дело художника».

А. К. Саврасов. «Проселок», 1873, Третьяковская галерея, Москва

Хотя любимым временем года Саврасова была весна, он с большим удовольствием писал и зиму. На его картинах зима кажется не унылой и мрачной порой, а радостным праздником со сверкающими снежной белизной крышами сельских домиков и серебрящимся от инея сказочным лесом («Лес в инее», 1880-е, Третьяковская галерея, Москва).

Казалось бы, ничто не должно омрачать жизнь художника, чьи картины пользовались большим успехом у зрителей. Саврасова обожали его ученики. Так, его воспитанник К. А. Коровин вспоминал: «Кругом стоим мы и ждем, что скажет нам этот милый, самый дорогой наш человек… Саврасов говорит, что даль уже синеет, на дубах кора высохла, что писать нужно, только почувствовав… И всем нам было понятно и, больше ничего было не нужно».

К сожалению, в 1880-е годы Саврасова начали преследовать житейские неурядицы. Он пытался найти утешение в вине, но алкоголь, погубивший многих талантливых людей, притупил зоркость зрения, ослабил твердость руки и убил творческие порывы великого мастера. С этого времени живописец перестал выставлять свои картины и появляться в художественных кругах. Он почти не писал с натуры, лишь варьировал прежние, удачные свои работы. Тем не менее, несмотря на явное снижение художественного мастерства, обаяние его пейзажей было по-прежнему высоко. Удивительно и то, что в них не отразился душевный надлом. Картины больного алкоголизмом Саврасова были полны, как и прежде, радостного чувства.

Но жизнь художника не была такой светлой, как его живопись. В 1882 году Саврасова уволили из Училища живописи, ваяния и зодчества, где он проработал четверть века. Вскоре его оставили жена и дети. Опустившегося художника часто видели в дешевых трактирах и ночлежках. Таким автора знаменитых «Грачей» изобразил на своем полотне «Ночлежный дом» известный русский жанрист В. Е. Маковский.

Старый и больной художник продолжал писать. Ловкие торговцы картин порой всего за бутылку водки покупали новые работы Саврасова, а потом выгодно сбывали многочисленные варианты «Грачей» и других его работ.