Удовлетворить кого-либо такие выводы не могли, поэтому в начале 1940 г. для продолжения злополучных исследований выделили очередной самолет — № 6566. По сравнению с предыдущими машинами, этот отличался более тщательным изготовлением, окраской и отделкой. № 6566 оказался несколько тяжелее за счет усиления конструкции, установки инерционного стартера и воздушного винта изменяемого шага. Полетный вес самолета составил 1853 кг.

29 февраля 1940 г. на новой «Чайке» начал летать летчик Кубышкин, а закончил испытания 13 мая капитан Прошаков. Опробовав все возможные варианты поведения самолета в воздухе, летчики, наконец, определили и наилучший способ вывода И-153 из штопора. В заключении указывалось, что при строгом выполнении «Инструкции» штопор безопасен. Предлагалось разрешить пилотам строевых частей производить тренировку на штопор до 2-х витков.

Через несколько месяцев «Инструкция» была опробована на И-153, оснащенном двигателем М-63. Испытания на штопор на самолете № 8019 проходили в июне и июле 1940 г. Летали летчики Жуков, Супрун, Кубышкин, Ларюшкин. По результатам этих полетов сделали заключение, что И-153 с мотором М-63 при строгом следовании инструкции имеет возможность безопасного выхода из штопора. Хотя новая машина имела за счет установки тяжелого двигателя более переднюю центровку, улучшения штопорных характеристик отмечено не было.

На этом штопорные испытания и закончились. Все как будто было соблюдено: недостатки — определены, как с ними бороться — оговорено. Но даже много лет спустя старые пилоты, при упоминании о штопоре на «Чайке», сокрушенно качали головами и добавляли: «Не хотела выходить…»

В заключение истории со штопором уместно отметить некоторые особенности пилотирования И-153. Уже на рулении пилоту приходилось из-за недостаточного обзора передвигаться «змейкой», энергично работая педалями ножного управления. На взлете И-153 хорошо держал направление, отрывался легко, был возможен взлет без подъема хвоста. На хорошо сбалансированных самолётах можно было летать с «брошенной» ручкой управления, Ввиду хорошей поперечной устойчивости в вираж И-153 входил вяло, не боялся перетягивания ручки. При потере скорости сваливался на крыло с опусканием носа (то есть в штопор не стремился). Но происходило это на скоростях, меньших посадочной, поскольку на посадке пилоты тенденций к сваливанию не отмечали. Пикировал И-153 устойчиво, скорость набирал медленно. При превышении скорости 430 км/ч отмечалась тряска хвостового оперения. При эксплуатации на колесах самолет выполнял посадку на «три точки», при несоблюдении этого условия имел тенденцию к прыжкам за счет жесткой амортизации. Задувание в кабине расценивалось вполне приемлемым, но полет без очков считался невозможным.

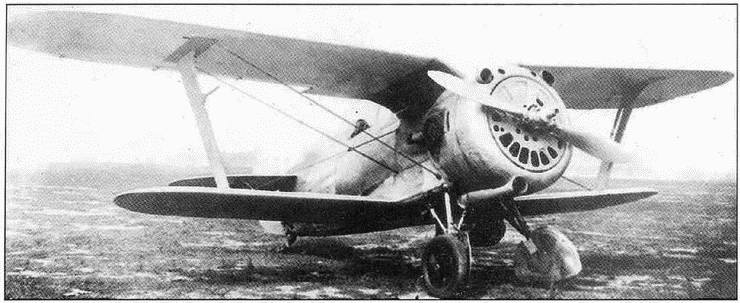

Самолет И-153 ТК, оборудованный турбокомпрессором для высотных полетов

Модификации

И-153 ТК

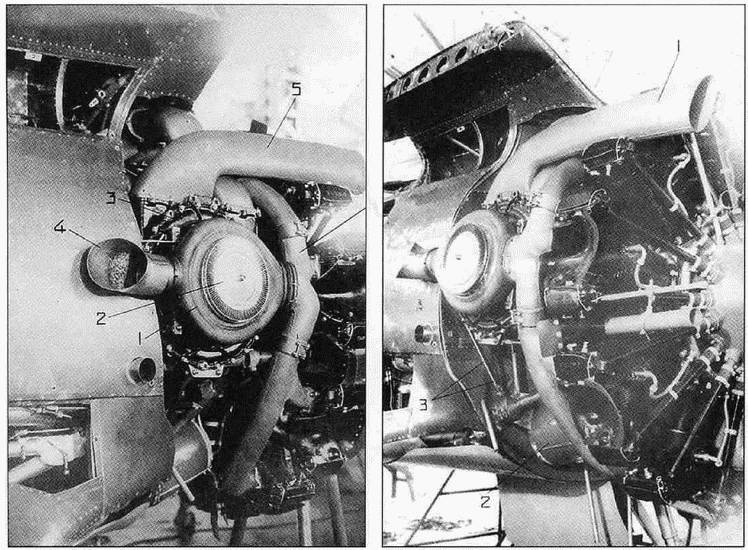

И-153 ТК с увеличенными воздухозаборниками и маслорадиатором под капотом двигателя

Виды установки ТК на правом борту И-153. Капот двигателя снят

Различные работы по доводке И-153 проводились, прежде всего, для серийных машин, выпускавшихся с моторами М-62 и М-63. Наиболее массовым типом при этом стал самолет с двигателем М-62. Всего авиазавод № 1 изготовил 3016 — 3020 таких И-153. Значительно меньше — 345 экземпляров — выпустили И-153 с М-63. Проводившиеся опытные работы касались в основном вариантов вооружения и повышения высотности самолета.

Первые опыты с турбокомпрессорами ТК-1 конструкции ЦИАМ начались еще на более ранних И-15бис. На боковой части капота с каждой стороны ставилось по одному ТК-1, который представлял собой центробежный компрессор, приводившийся в действие выхлопными газами от двигателя. При работе ТК увеличивался наддув двигателя на больших высотах — проще говоря — увеличивалась подача воздуха в карбюратор. При установке ТК подкупала возможность доработки самолетов в полевых условиях силами авиамехаников строевых частей. После первых успешных опытов с турбокомпрессорами построили войсковую серию в количестве 10 И-15бисТК.

Дальнейшее развитие работы получили на И-153. На истребителе пришлось переделывать капот двигателя и устанавливать жаростойкие боковины фюзеляжа. Первоначально переоборудовали четыре самолета войсковой серии: № 6001, 6003, 6006, 6011. Заводские и одновременно государственные испытания этих И-153, оснащенных двигателями М-25В и М-62, проходили с 19 июля по 29 августа 1939 г. В отдельных случаях пилоты забирались на высоту 12 км. И-153 ТК с М-25В развивал максимальную скорость 455 км/ч на высоте 8750 метров, а И-153 ТК с М-62 — 482 км/ч на высоте 10 300 м.

Позднее, по заводским данным, в 1940 г. построили 20 истребителей И-153 М-62 ТК и один И-153 М-63 Т.К. Самолеты предполагалось использовать в частях ПВО.

«Чайка» с гермокабиной (И-153 ГК)

И-153 ГК, оборудованный герметизированной кабиной для высотных полетов

Одним из направлений повышения высотности полетов наряду с улучшением других характеристик самолетов стали герметические кабины. Первыми советскими истребителями, снабженными гермокабинами, были истребители И-15 и И-15бис конструкции Н. Поликарпова. Николай Поликарпов лично интересовался этой проблемой, поэтому в его коллективе разработали гермокабины в виде мягкой оболочки из прорезиненной ткани с металлическими усилениями. В конце июля 1939 г. конструкторскому бюро Поликарпова выдается задание оснастить один из серийных И-153 герметической кабиной и одновременно оборудовать его Т.К. Работу следовало закончить к концу года. Тем не менее, данное задание так и не было выполнено.

Небольшое КБ конструктора А. Щербакова, как оказалось, могло уже тогда предложить более совершенную конструкцию герметической кабины. Именно в эту группу и перешло задание на переоборудование «Чайки». Александр Щербаков получил производственные площади на подмосковном авиазаводе № 289, где к середине 1940 г. выполнили основную часть работ (турбокомпрессоры на этом этапе не ставились). В июле 1940 г. переоборудованная «Чайка» (№ 6034) поступила на испытания. Практически без изменения конструкции в самолет была вмонтирована гермокабина, позволяющая летчикам выполнять полеты на высотах более 4000 м без кислородного оборудования и специального снаряжения — толстого теплого комбинезона, стесняющего движения.

Кабину выполнили в виде сварного металлического «кокона» по форме и размерам фигуры сидящего летчика. Верхняя откидная часть представляла собой стальную полусферу с дюралевой оболочкой и прорезанными иллюминаторами. Необходимые жизненные условия в кабине поддерживались при помощи кислорода, поступавшего из 4-литрового баллона. Кислород поступал в кабину и смешивался с воздухом, который, в свою очередь, проходил через специальные регенерирующие патроны. Патроны выполняли роль поглотителей углекислого газа. Очищенная таким образом воздушная смесь поступала в переднюю часть кабины. Внутри поддерживалось постоянное, избыточное давление 0,2 атмосферы и температура около 10°С.