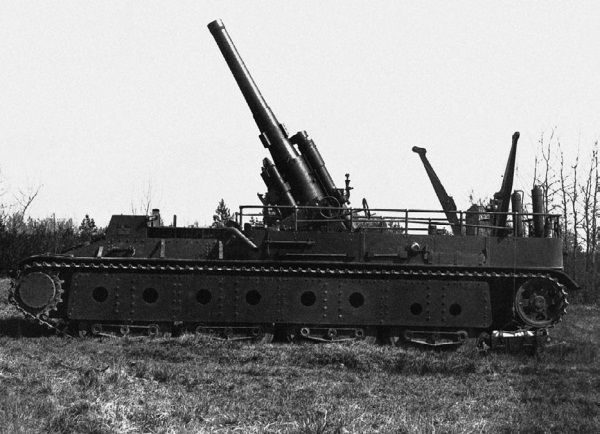

Самоходная установка СУ-14-1 перед стрельбой. Весна 1936 года. Орудие на максимальном угле возвышения, краны развернуты в положение для подачи боеприпасов.

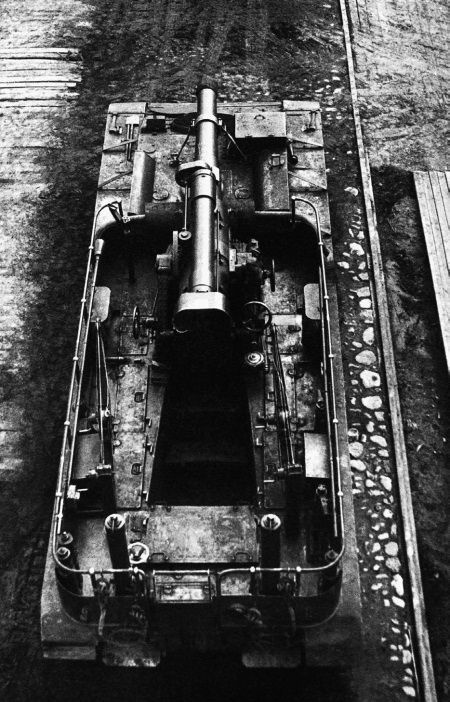

Самоходная установка СУ-14-1 во дворе завода № 185 (бывший завод имени Кирова), вид сверху. 1936 год.

Вспомнили о них только в декабре 1939 года при штурме «Линии Маннергейма». Красная Армия, столкнувшись с мощными современными укреплениями, ощутила острую потребность в бронированных артиллерийских установках крупных калибров.

СУ-14-1 перед стрельбой. Весна 1936 года. Домкраты опущены, краны развернуты в положение для подачи боеприпасов.

Эталонный образец СУ-14-1 во время испытаний стрельбой на НИАПе.

Май 1936 года.

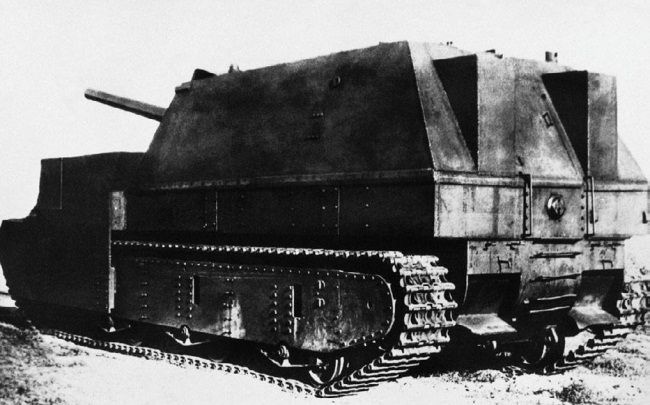

Постановлением Комитета обороны СССР от 17 января 1940 года «О спецзаданиях для нужд Действующей армии» заводу № 185 имени С.М. Кирова (бывший Опытный завод Спецмаштреста) поручалось «отремонтировать и экранировать броневыми листами две СУ-14». Предполагалось, что экранированные самоходки смогут свободно подходить к финским дотам на 1,5–2 км и прямой наводкой расстреливать их.

В конце января 1940 года машины прибыли из Москвы на завод № 185, но работы по их дополнительному бронированию затянулись – броневые листы с Ижорского завода начали поступать только в конце февраля. Экранировка машин была завершена лишь к 20 марта 1940 года, когда боевые действия уже закончились. Самоходки, получившие дополнительную броню толщиной 30–50 мм, стали весить 64 т. 27 марта машины прошли обкатку протяженностью в 26 км. Отмечалось, что «на 3–4 передаче скорость не превышает 20–22 км/ч, при движении по целине двигатель работает напряженно, развороты происходят тяжело». Из-за сильной перегрузки на опытном образце СУ-14 резиновые бандажи опорных катков пришлось заменить на металлические.

В апреле 1940 года СУ-14 и СУ-14-1 проходили испытания стрельбой на НИАПе, а в июле в составе группы танков капитана П. Лебедева испытывались в Киевском Особом военном округе стрельбой по польским укреплениям на старой советско-польской границе. В сентябре 1940 года обе машины передали на хранение Научно-испытательно-му бронетанковому полигону. Осенью 1941 года, при подходе немцев к Кубинке, обе самоходки использовались для стрельбы с дальних дистанций.

До сегодняшнего дня в Кубинке сохранилась СУ-14-1, а СУ-14 в 1960-е годы была разрезана на металл.

Забронированная СУ-14 – опытная машина с пушкой У-30 – во время испытаний в КОВО в июле 1940 года.

Последние многобашенники

Как уже было сказано выше, в апреле 1938 года для ускорения проектирования нового тяжелого танка прорыва АБТУ КА подключило к этой работе Ленинградский Кировский завод и завод № 185 им. С. Кирова. Первый разрабатывал танк СМК-1 («Сергей Миронович Киров», ведущий инженер А. Ермолаев), а второй Т-100 (ведущий инженер Э. Палей).

До августа 1938 года, не имея договора на производство новых машин, заводы вели главным образом эскизное проектирование. Полным ходом работы развернулись только после постановления Комитета Обороны при СНК СССР № 198-сс от 7 августа 1938 года, в котором были определены тактико-технические требования и установлены жесткие сроки изготовления новых образцов танков: СМК – к 1 мая, а Т-100 – к 1 июня 1939 года.

Деревянные макеты в натуральную величину и чертежи боевых машин рассматривались специальной макетной комиссией под председательством помощника начальника АБТУ КА военинженера 1-го ранга Коробкова 10 (Т-100) и 11 (СМК) октября 1938 года.

Несмотря на ряд отклонений от ранее выдвинутых требований (в частности, вместо подвески по типу Т-35 со спиральными пружинами на СМК предлагалось использовать торсионные валы, а на Т-100 – балансиры с пластинчатыми рессорами), комиссия дала «добро» на «изготовление по два опытных образца каждого танка прорыва по предъявленным чертежам и макетам».

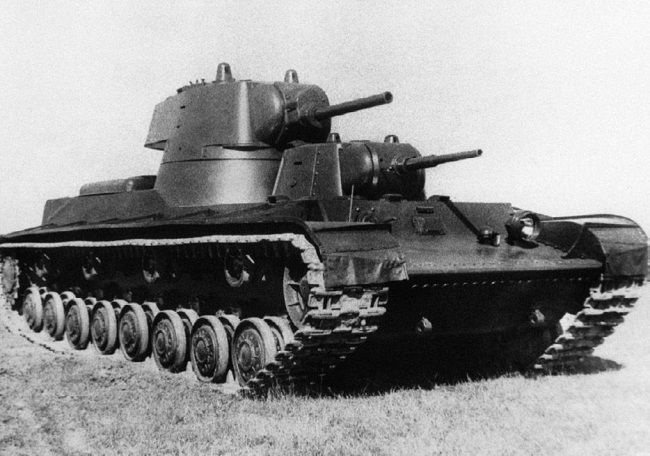

Танк СМК на полигонных испытаниях. Август 1939 года.

На заседании Комитета обороны, состоявшемся в Политбюро ЦК ВКП(б) 9 декабря 1938 года, были рассмотрены проекты СМК и Т-100. По указанию И.В.Сталина для облегчения массы танков количество башен сократили до двух. Кроме того, вместо одного экземпляра СМК представители Кировского завода получили разрешение изготовить однобашенный вариант танка прорыва «аналогичный по своим характеристикам танку СМК». Чуть позже однобашенный вариант получил обозначение – КВ.

В январе 1939 года чертежи всех танков были переданы в производство. К первомайским праздникам Кировский завод сумел «выкатить» СМК. Изготовление Т-100 затянулось примерно на два месяца. 25 июля, после обкатки и устранения мелких недостатков, СМК и Т-100 были переданы на полигонные испытания.

Танк СМК на полигонных испытаниях, вид с правого борта. Август 1939 года.

Хорошо виден 12,7-мм пулемет ДК в нише большой башни.

20 сентября 1939 года СМК, Т-100 и КВ участвовали в правительственном показе серийных и опытных танков, проходившем на полигоне в Кубинке. На нем присутствовали К. Ворошилов, А. Жданов, Н. Вознесенский, А. Микоян, Д. Павлов, Лихачев, В. Малышев и др.

К концу ноября 1939 г. пробег СМК составил 1700, Т-100 – более 1000 км, КВ – около 600 км. Но с началом советско-финской войны (30 ноября 1939 года) было решено эти танки направить в действующую армию для проверки во фронтовых условиях. При этом было несколько изменено вооружение машин: на Т-100 76-мм орудие Л-10 заменили на более мощное Л-11 (для чего пришлось переделать маску), а на КВ 45-мм орудие заменили пулеметом ДТ.

Проверка боем проводилась силами заводских испытателей, для чего было получено специальное разрешение из Москвы. Рабочие, отобранные для этой цели, прошли специальную подготовку на ЛБТКУКС по вождению машин, обучению стрельбе из пушки и другим навыкам, необходимым в бою. Командиром экипажа СМК назначили старшего лейтенанта Петина, помощником командира-сержанта Могильченко, стрелком-радистом и наводчиком – двух красноармейцев. Кроме того, в состав экипажа вошли трое рабочих Кировского завода: механик-водитель В. Игнатьев, моторист А. Куницын и трансмиссионщик А. Тетерев.