При внешней схожести ДБ-240 со «Сталь-7» бомбардировщик стал совершенно другой машиной, сохранившей лишь аэродинамическую схему. Прежде всего он превратился в цельнометаллический моноплан с двухкилевым оперением. От тонкостенных стальных профилей в его конструкции не осталось и следа, все было подчинено технологическим процессам, освоенным на серийных авиазаводах. Новый фюзеляж имел две кабины для членов экипажа и бомбоотсек. Применялась передовая технология изготовления крыла с использованием прессованных и штампованных профилей. Практически полностью отказались от сварных ферм, что позволило заметно снизить трудоемкость изготовления машины.

Экипаж составил четыре человека, причем кабина летчика была смещена к левому борту. Это значительно улучшило обзор из нее, особенно при взлете и посадке.

Так что от «Сталь-7» осталась лишь одна, но очень важная идея — форма его крыла.

В августе 1939 года состоялась защита макета бомбардировщика. Спустя чуть более полгода из ворот сборочного цеха опытного завода выкатили первую опытную машину. Моторы М-106 так и не появились, и первый полет, а также заводские испытания самолета выполнил летчик Н.П. Шебанов с менее мощными двигателями М-105. Несмотря на это отступление от требований, изложенных в постановлении правительства, заводские испытания привели к восторженным отзывам.

По мнению летного состава, управление самолетом было простое, отмечались хорошая устойчивость и отличный обзор из кабин. Инженеры и техники подчеркивали, что в эксплуатации он был прост и удобен. В сентябре 1940 года ДБ-240 предъявили на государственные испытания в НИИ ВВС. Ведущими по машине назначили инженера Фингерова, летчиков Л.П. Дудкина и М.А. Нюхтикова, штурманов Н.П. Цветкова и С.З. Акопяна. Облетали самолет П.М. Стефановский, И.Г. Малышев, Н.И. Шауров, П.И. Никитин и И.Д. Соколов.

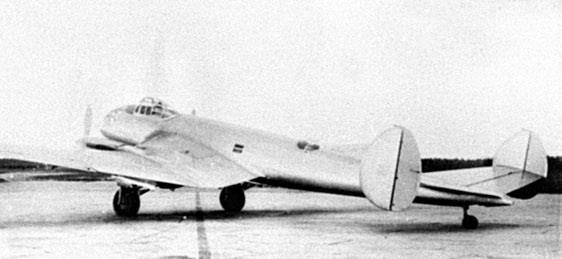

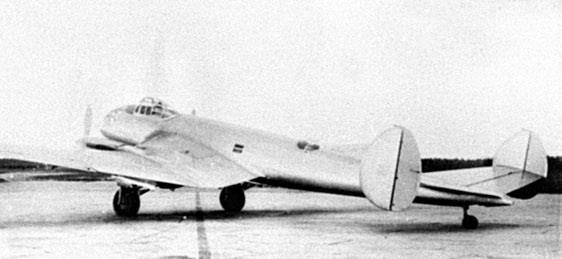

Опытный экземпляр дальнего бомбардировщика ДБ-240 на государственных испытаниях

Близкое знакомство с самолетом впечатляло. Оборонительное вооружение состояло из крупнокалиберного пулемета БС с боезапасом 200 патронов на убираемой в крейсерском полете в фюзеляж верхней турели ТАТ-БТ и двух 7,62-миллиметровых ШКАСов на носовой «НУ» и люковой «ЛУ» установках с боекомплектом по 1000 патронов на ствол. Бомбовая нагрузка доходила до четырех тонн. При этом в грузовом отсеке свободно размещалось до двух тонн бомб, включая одну фугаску ФАБ-1000, и под крылом еще столько же, в том числе и две ФАБ-1000 — самые крупные отечественные авиабомбы. Бензобаки, вмещавшие 6300 литров, обеспечивали дальность полета при взлете с перегрузочным весом — 4100 км. По максимальной скорости 455 км/ч, полученной на заводских испытаниях, самолет уступал разве что фронтовым бомбардировщикам.

Но вскоре выяснилось, что топливные баки на машине не имеют протекторов, а это значит, что в случае их прострела вероятность возникновения пожара была достаточно велика. Да и при самом благоприятном исходе утечка горючего оставляла мало шансов для выполнения задания. Размер колес основных опор шасси не соответствовал полетному весу машины. Отсутствовали отопление кабин экипажа и противообледенительные устройства носков крыла и винтов.

Тем не менее самолет с экипажем из четырех человек оказался не хуже иностранных дальних бомбардировщиков тех лет, состоявших на вооружении Германии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Наличие разнесенных килей, крупнокалиберного пулемета и двух стрелков в задней кабине обеспечивало оборону самолета в задней полусфере лучше, чем на бомбардировщиках: скоростном СБ и дальнем ДБ-3. Самолет обладал хорошей путевой, но недостаточной поперечной устойчивостью, выражавшейся в раскачке с крыла на крыло. В продольном отношении самолет становился неустойчивым на режимах набора высоты при работе двигателей на режиме максимальной мощности и центровке большей 28,5 %, в горизонтальном полете с центровками свыше 30 %, а на планировании — 34 %. Отмечались хорошие обзор экипажа и схема оборонительного огня, несложность взлета и посадки. В выводах отчета по результатам государственных испытаний, завершившихся 15 октября, отмечалось, в частности: «Максимальная горизонтальная скорость, равная 445 км/ч с убранными верхней и нижней стрелковыми установками, лишь на 16 км/ч больше серийного самолета ДБ-3Ф <…> и одинаковая с Ю-88 и Дорнье 2ЮМО-601 (имеется в виду бомбардировщик До-215. — Прим. авт.).

С неубирающейся верхней стрелковой установкой, с которой <…> ДБ-240 фактически строится, максимальная горизонтальная скорость равна 437 км/ч, а с неубирающейся верхней стрелковой установкой и с выпущенной «ЛУ» максимальная скорость равна 430 км/ч…

При 2400 об/мин моторов, при которых только и возможно летать летом, вследствие их перегрева практический потолок с нормальным полетным весом 11300 кг равен 8600 м…

Самолет имеет недопустимо тяжелое управление, которое необходимо облегчить. При вынужденной сдаче (отказе. — Прим. авт.) одного мотора летчик может легко справиться с положением и управлять самолетом».

Отмечался очень продолжительный разбег, требовавший не только больших аэродромов, но и бетонированных взлетно-посадочных полос длиной до 1300 метров. Большое количество нареканий имелось и в адрес стрелковых установок, отличавшихся сложностью и неудобством в эксплуатации. Требовало доводки и бомбовое вооружение.

В заключении отчета говорилось: «Без устранения основных дефектов самолет ДБ-240 не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях…

Для быстрейшей доводки и отработки самолета <…> необходимо провести войсковые испытания с моторами М-105, обязав завод № 18 предъявить (бомбардировщики. — Прим. авт.) к 1 декабря 1940 г.».

Ближайшими аналогами Ер-2 с моторами М-105 были советский дальний бомбардировщик Ил-4 с моторами М-88 взлетной мощностью по 1100 л.с. и немецкий Не-111 с 1175-сильными двигателями. При меньшей суммарной мощности силовых установок бомбардировщик Бартини — Ермолаева имел одинаковый с Не-111 нормальный взлетный вес и более чем на 3000 кг был тяжелее Ил-4. Выше была и максимальная бомбовая нагрузка — 4000 кг (у Ил-4 — 2500, у Не-111 — 2000 кг). При этом по основному параметру — дальности полета — Ер-2 (по результатам государственных испытаний с перегрузочным взлетным весом) превосходил Ил-4 на 1100 км, а Не-111 — на 650 км.

Данный парадокс можно объяснить лишь лучшей аэродинамикой. Выше была и максимальная скорость. Так, у Ер-2 на высоте 4250 метров она достигала 445 км/ч, у Ил-4 — 428 км/ч на 6200 метров, а у «немца» — 440 км/ч на высоте 4500 метров. Следует учесть, что приведенные данные соответствуют опытному образцу Ер-2 с убранной в фюзеляж стрелковой установкой ТАТ-УБ (на серийных машинах верхняя турель не убиралась), а у Ил-4 использовались выступавшие в набегающий поток стрелковые установки МВ-2 и МВ-3. Поэтому скорость серийных Ер-2 приблизилась к Ил-4 и стала несколько меньше, чем у Не-111. Ил-4 мог подниматься на большую высоту, но опыт Великой Отечественной войны показал, что забираться на 9000 метров им не приходилось, да и двигатели не всегда развивали паспортную мощность.