Сколько времени прошло с момента зарождения идеи этой машины до принятия Решения Комиссией ВПК, сегодня вряд ли кто скажет, ведь до подготовки правительственного документа необходимо было «прорисовать» машину, определить ее основные характеристики, уточнить с вероятным заказчиком ее назначение, выбрать двигатели и оценить возможности промышленности по ее постройке. Казалось, подписанный документ должен был открыть путь для создания машины, в действительности же он стал отпиской высокопоставленных чиновников, давно поделивших сферы влияния в промышленности и отстаивавших прежде всего свои интересы.

Причина такого поворота в судьбе ВВА-14 заключалась прежде всего в том, что с начала 1960-х годов в мире резко сократилась потребность в гидроавиации. Не вдаваясь в причины этого, отмечу, что отсутствие загрузки ОКБ морского самолетостроения по своему профилю привело к тому, что руководство Министерства авиационной промышленности обязало предприятие спроектировать и построить совместно с Таганрогским машиностроительным заводом экспериментальный образец вертикально взлетающей амфибии ВВА-14 с передачей машины на летные испытания в 1971 году.

Это было время, когда просторы Мирового океана бороздило множество атомных подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами на борту. Уследить же за перемещением субмарин потенциального противника было крайне сложно, и для этих целей помимо надводных кораблей активно привлекали противолодочные самолеты. В прибрежных водах эту задачу решали амфибии Бе-12 и вертолеты Ми-14, на среднем удалении — Ил-38, а еще дальше, куда и корабли не всегда заплывали, — Ту-142. Возможности этих летательных аппаратов были ограничены прежде всего запасами горючего (несмотря на возможность Ту-142 дозаправляться топливом в полете), большой радиолокационной заметностью и физиологическими возможностями человека.

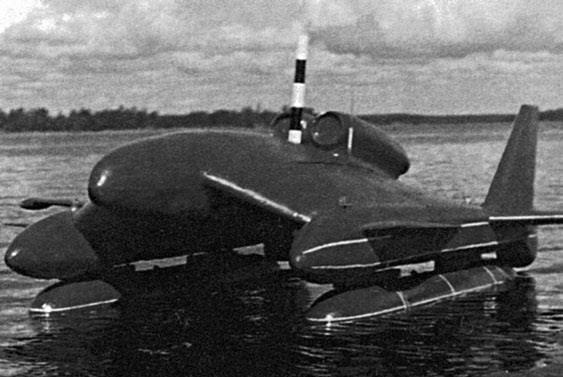

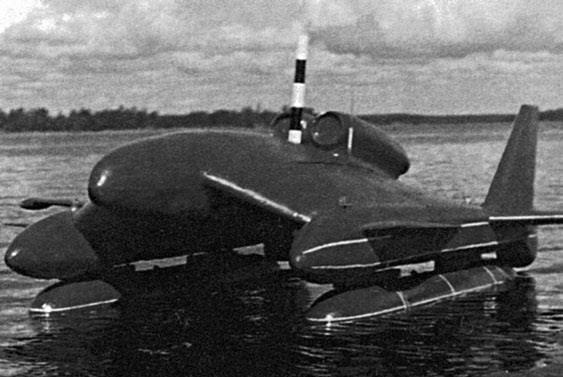

БМ-2 — динамически подобная модель самолета ВВА-14. 1967 год

ВВА-14 же был лишен всех этих недостатков.

Амфибию предполагалось оснастить двумя маршевыми двигателями Д-30М с отклоняемым вектором тяги в вертикальной плоскости и 12 подъемными РД36-35ПР с турбовентиляторной приставкой.

Надо сказать, что в те годы в печати широко рассматривался вопрос о создании подъемной силы для самолетов вертикального взлета и посадки с помощью низкооборотных вентиляторов, вращавшихся от выхлопных газов турбореактивных двигателей.

Согласно заданию ВВА-14 должна была летать с крейсерской скоростью 650–750 км/ч на высотах 10 000—12 000 метров. Поиск подводных лодок должен был осуществляться при полете на высотах от 500 до 2000 метров со скоростью 350–450 км/ч. Для этого предназначалась поисково-прицельная станция «Буревестник».

Практическая дальность полета задавалась в пределах 4000–4500 км при взлете без разбега и с учетом 5-процентного навигационного запаса горючего.

Боевая нагрузка 2000 кг при весе оборудования 3500 кг. Предполагалось оснащение амфибии системой дозаправки топливом на плаву от подводных лодок, надводных танкеров и плавучих контейнеров.

Для поддержания машины на плаву были предусмотрены надувные поплавки, позволявшие эксплуатировать ее при высоте волн до 3,5 метра, в то время как у классических гидросамолетов этот показатель не превышал 1,5 метра.

Во время разработки ВВА-14 не обходилось без жарких споров в кабинете главного конструктора. Р.Л. Бартини — второй слева

В 1968 году ОКБ морского самолетостроения приняло в свой коллектив часть конструкторского бюро серийного завода № 86 во главе с Бартини, ставшим вторым главным конструктором на предприятии, и вместе с ними все заботы по этому проекту. Тогда же конструкторскую группу Бартини, входившую в ОКБ Н.И. Камова, переименовали в Ухтомский филиал. На ТАНТК имени Г.М. Бериева работу по будущему ВВА-14 возглавили Н.А. Погорелов и Г.С. Панатов, ставший затем генеральным конструктором.

«К моменту моего знакомства с Р.Л. Бартини, — вспоминал Н.А. Погорелов, — филиал состоял из 40–45 человек, в числе которых было лишь два-три конструктора, давно знавших Роберта Людвиговича и работавших с ним прежде. Филиал размещался в главном конструкторском корпусе, в двух помещениях. На втором этаже был кабинет Бартини с маленьким «предбанником», на третьем — приличных размеров конструкторский зал.

Рабочий кабинет Роберта Людвиговича, площадью в 18–20 квадратных метров, был очень скромен, но, насколько я знаю, полностью устраивал своего хозяина, чрезвычайно непритязательного и совершенно равнодушного ко всяким атрибутам, подчеркивающим высокое служебное положение. Как он потом говорил, в этом кабинете ему хорошо работается…

Возможности же филиала по воплощению и оформлению его идей и предложений даже в самые предварительные проектные документы были очень ограничены. Коллектив был слишком малочисленным и, главное, недостаточно квалифицированным. Выходившие из филиала материалы страдали скороспелостью, неточностями, а иногда и принципиальными ошибками и даже конъюнктурой, что наносило большой вред престижу филиала. Кроме того, в филиале не было никакой производственной базы, а к производству ОКБ Камова людей Бартини не допускали. Ни для более глубокой конструкторской проработки, ни для проведения самых простых экспериментов, ни даже для выполнения демонстрационных моделей никаких условий не было.

Однако менять это рабочее место на какое-нибудь другое он не хотел. Роберт Людвигович считал, что должен жить в Москве. Круг его творческих интересов в то время не ограничивался самолетом ВВА-14. У него были грандиозные планы и предложения по экранопланам, экранолетам и экраноходам, по которым он развивал взаимоотношения с Министерством морского флота, с транспортниками, с военными моряками и многими исследовательскими институтами. Ему нужны были постоянные контакты с руководством МАП, где ему приходилось пробивать всякие вопросы по обеспечению своих проектов. Ему, как он говорил, нельзя было терять связь с влиятельными кругами авиационной науки и военных, он должен был постоянно напоминать о себе».

На разработку и постройку ВВА-14 по проекту Р.Л. Бартини ушло почти пять лет, и осенью 1968 года Государственной комиссии, в которой, кстати, не было представителей заказчика, предъявили макет машины.

В начале 1969 года при участии ведущих специалистов ОКБ МС был разработан технический проект ВВА-14, существенно дополненный по сравнению с эскизным. Он-то и стал основой для рабочего проектирования машины.

Для отработки системы управления самолетом впервые в отечественной авиационной промышленности построили пилотажный стенд с подвижной кабиной. На нем, а также на стенде с неподвижной кабиной отрабатывались режимы управления самолетом.