Большинство европейских армий отказались от офицерского древкового оружия в течение первой половины XIX в.

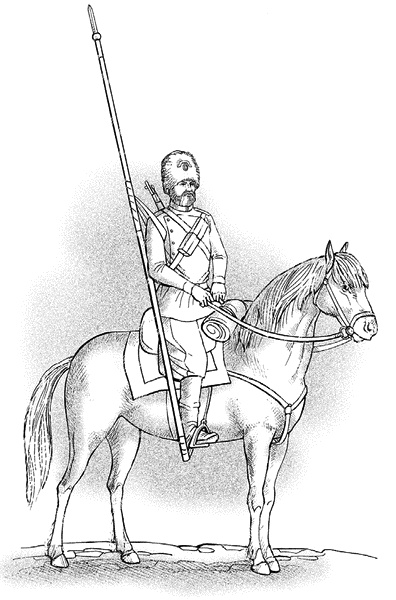

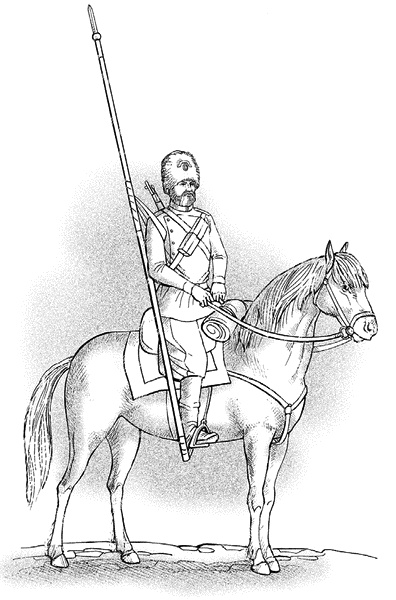

В европейской кавалерии древковое оружие было преимущественно заменено огнестрельным. В тяжелой кавалерии от пик отказались совсем. В легкой — пиками могла вооружаться лишь часть личного состава, например первая шеренга каждого эскадрона. В то же время необходимо отметить, что пика была очень распространенным оружием среди иррегулярных воинских частей. Большой популярностью пользовалась она у российских казаков, что давало им определенное преимущество в рукопашной схватке перед не вооруженным древковым оружием противником.

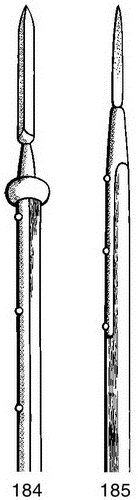

184. Пика кавалерийская, Бавария, 1865 г.

185. Пика кавалерийская, Испания, 1876 г.

Споры о целесообразности применения древкового оружия в кавалерии велись военными теоретиками на протяжении XVIII— XIX вв. За это время в армиях разных стран пику снимали и вновь принимали на вооружение. Тем не менее она благополучно сохранилась в арсенале конницы большинства европейских стран вплоть до начала XX в. Первая мировая война показала крайне низкую эффективность лобовой кавалерийской атаки в условиях современной войны, тем самым поставив крест на когда-то главном оружии всадника.

* * *

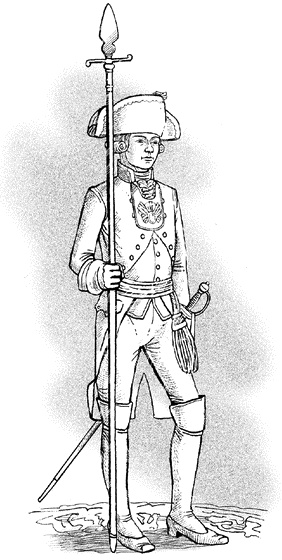

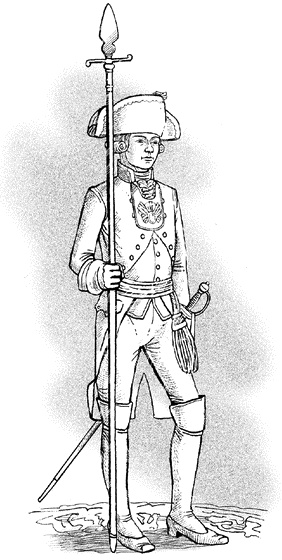

Обер-офицер пехотного полка, Россия, начало XIX в.

С появлением в Западной Европе регулярных армий их командный состав стал комплектоваться преимущественно дворянами-рыцарями. Первые офицерские

[1] звания появились во второй половине XVI в. Военная служба, как в прошлом рыцарство, приобрела сословный статус. Офицеры унаследовали от рыцарства многие традиции, понятия о чести, достоинстве, благородстве. Практически все офицеры, за крайне редким исключением, набирались из дворян.

Единую систему офицерских чинов в России ввел Петр I в созданной им регулярной армии. Офицеры в российскую армию XVIII—XIX вв. также набирались из дворян. Срок службы для офицеров не был установлен. Офицерские звания в российской армии разделялись на несколько категорий. К первой группе относились генеральские звания — генерал-фельдмаршал, полный генерал, генерал-поручик, генерал-майор, бригадир. К группе штаб-офицеров принадлежали старшие офицерские звания — полковник, подполковник, майор. К категории обер-офицеров относились младшие офицерские звания — капитан, поручик, подпоручик, прапорщик. Унтер-офицерами называли сержантов, которых, как правило, набирали из числа наиболее опытных солдат. В исключительных случаях солдат или унтер-офицер, совершивший воинский подвиг, мог удостоиться чести быть произведенным в офицеры и вместе с офицерским званием получить дворянский титул.

Во всех европейских армиях XVIII—XIX вв., в том числе и в российской, офицеры носили на своем мундире знаки отличия, позволяющие солдатам находить их в дыму и сумятице боя. Такими деталями обычно служили золотые или серебряные галуны по краям воротников и обшлагов, офицерский шарф, вышитый золотой и серебряной нитью, латный воротник, оставшийся со времен использования доспехов, различные плюмажи, султаны и аксельбанты. Сам офицерский мундир обычно шился на заказ, оплачивался самим владельцем и отличался от солдатского качеством выделки сукна и изяществом отделки. Часто в офицерских мундирах использовалось золотое или серебряное шитье.

В большинстве случаев пехотные офицеры были освобождены от обязанности носить тяжелое ружье и вооружались шпагами, иногда пистолетом. В некоторых случаях, согласно уставу, офицеры и унтер-офицеры обязаны были носить алебарды, протазаны либо эспантоны, служившие скорее опознавательным знаком, нежели оружием.

* * *

Казак сибирского казачьего войска, Россия, 1905 г.

Казачество — особое воинское сословие в Российской империи, имевшее привилегии за несение обязательной службы.

Казачество зародилось, по всей видимости, около XIV— XV вв. на территории незаселенных степей между Московским княжеством, Польшей, Литвой и татарскими ханствами. Вопрос зарождения казачества на данный момент до конца не выяснен. Существуют две основные версии. По одной из них, беглые русские крестьяне, в поисках лучшей жизни, селились вдоль границ и были вынуждены вступать в столкновения с агрессивными соседями, в результате чего постепенно сложилось определенное сословие вольных землевладельцев, умеющих сражаться и обладающих богатым боевым опытом. Согласно второй версии, казаки — это отдельная самостоятельная народность тюрко-славянского происхождения.

Казачество формировалось из самых различных народов, но преобладающую часть казачества составляли славяне. Первые крупные вольные казачьи общины возникли на Дону, а затем на реках Яик (Урал), Терек, Волга. На Украине главной казачьей общиной была Запорожская Сечь. Изначально казачьи общины были независимыми формированиями, находящимися в постоянном враждебном состоянии с соседями, поэтому главным родом их деятельности была война, а главным источником доходов — военная добыча.

Впоследствии, в Российской империи, казачество получило официальный статус. Казаки стали нести пограничную службу вдоль опасных рубежей государства, а в случае войны обязаны были участвовать в общей мобилизации.

Казаки несли пограничную службу, а также были задействованы во всех локальных конфликтах и войнах Российской империи начиная с XVI в. Активно казаки участвовали в покорении Сибири и Дальнего Востока, присоединении Кавказа и Средней Азии.

Большая часть казачества воевала конными. Казаки по праву считались отличными наездниками и в составе регулярной армии выполняли функции легкой кавалерии. Разведка, патрулирование, засады, рейды в тыл противника — главный род деятельности казаков. Воевали казаки и в пешем строю. В XIX в. возник термин «пластуны» — так называли пеших казаков-разведчиков.

Иногда казаки представляли реальную угрозу и для Российского государства. Например, казаки были главной боевой силой Лжедмитрия I, в армиях восставших под предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачева, а также во многих других бунтах и волнениях.

К началу Первой мировой войны в Российской империи существовало 11 казачьих войск, самые крупные из них — Донское, Терское, Кубанское.

После Октябрьской революции большинство казаков встало на сторону противников советской власти. Поэтому с победой большевиков начались систематические репрессии против казачества. Само казачество, как сословие, было официально упразднено в 1917 г.