С постройкой легких крейсеров не очень-то и торопились. Во-первых, большинство механизмов и оборудования, заказанных, в том числе и за границей, запаздывали. А главное, из-за недостаточной скорости крейсеры не смогли бы выполнять свою главную функцию — истребление миноносцев, так как миноносцы давно уже перешагнули рубеж в 30 узлов. Все крейсеры к концу войны остались недостроенными, а последние 2 черноморских даже не были спущены на воду. Такое отношение к крейсерам было еще и потому, что запущенные в серию эскадренные миноносцы класса «Новик», обладавшие значительным преимуществом перед всеми миноносцами всех стран из-за своего водоизмещения и, соответственно, вооружения, выполняли и большинство функций не только легких крейсеров но, к тому же, и минных заградителей. Обладая большой скоростью, имея мощное артиллерийское вооружение, они имели даже несколько чрезмерное торпедное вооружение. Это были по-настоящему «рабочие лошадки» флота. Корабли первой серии вошли в строй в 1915 г. Последующие серии отличались друг от друга незначительно, в основном в сторону увеличения количества 102-мм орудий. Их строительство велось на Балтике в Риге, Ревеле и Петербурге, на Чёрном море — в Николаеве. К концу войны много эскадренных миноносцев осталось недостроенными из-за потери Риги, эвакуации Ревеля и ряда других причин.

С ПА к началу войны тоже опоздали. За основу была принята концепция развития ПА водоизмещением в 650 т. Преуспели только на Черном море. Первыми вступили в строй ПА «Морж», «Тюлень» и «Нарвал», разработанные собственными силами. Затем последовали 3 двухкорпусные ПА, спроектированные с помощью американца Голланда. Все последующие ПА, строящиеся в Петербурге, Ревеле и Николаеве, относились к типу «Барс» и вводились в строй с осени 1915 г. При их строительстве уже был учтён опыт предыдущих серий, но к сожалению, не полностью.

Для лодок, строящихся в Ревеле и Петербурге, заказали дизели у вероятного противника — в Германии. Их так и не получили, что и привело к задержке в строительстве, так как пришлось налаживать производство на Коломенском заводе.

Специфическими особенностями конструкции всех лодок был торпедосбрасыватель (аппарат) системы Джевецкого и абсолютное нежелание ставить переборки между отсеками (за исключением трех черноморских типа «Нарвал»), что являлось главным элементом живучести.

В 1917 г. 2 ПА-«Ерш» и «Форель» были переоборудованы в минные заградители.

По договоренности с американцами с 1916 г. в России была налажена секционная сборка ПА типа АГ («Американский Голланд»). Это значительно усилило подводный флот России, так как эти лодки были выполнены на более качественном уровне и были более современными.

Корабли, как было сказано выше, в России проектировались под конкретный театр военных действий. Если посмотреть на черноморские линкоры, то можно обратить внимание, что орудия первых трех башен смотрели в нос. Это было сделано для более интенсивного огня по курсу при операциях по прорыву через Босфор. В помощь им к 1915 г. были спроектированы мониторы водоизмещением 1400 т. При размерениях 80х 15х 1,5 м они несли 6 120-мм орудий в 3 двухорудийных башнях, как на мониторах амурской флотилии. Скорость хода 10 узлов, дальность хода 3000 миль. Но они даже не закладывались. Сказался печальный опыт, слава Богу, чужой.

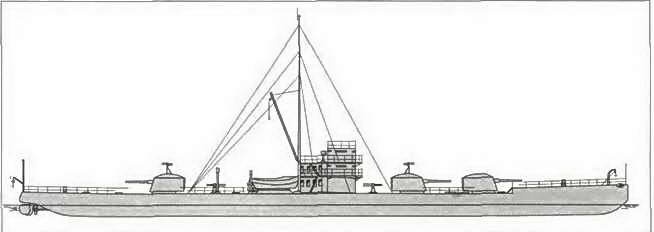

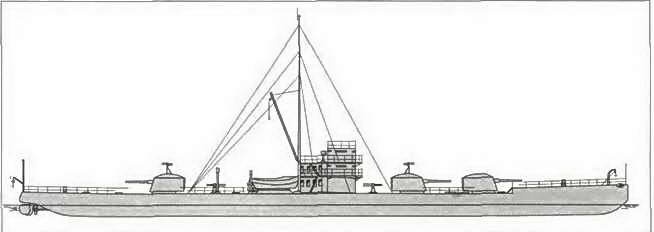

Монитор, спроектированный в Техническом бюро Главного управления кораблестроением. 1915 г.

В 1915 г. объединённая англо-французская эскадра пыталась прорваться через черноморские проливы. Нужно же было спасать союзников, лишившихся всех поставок. Но безуспешно. Россия помочь ничем не могла, да и потом, не имея возможностей, уже и не стремилась. Не до того было. Справиться бы с «Гебеном».

Потеряв всякую надежду на прорыв Босфора и Дарданелл, союзники в 1916 г. наладили поставку всего необходимого через северные порты-в основном через Архангельск. Для этого в спешном порядке пришлось строить железную дорогу до Петербурга. Она с большим трудом, но все-таки справлялась с огромным потоком грузов.

К 1916 г. Россия постепенно наладила и у себя производство боеприпасов и вооружения, остро необходимых для фронта. Свидетельством тому является Брусиловский прорыв, чуть было не выбивший из войны Австро-Венгрию. Предполагалась также разработка дальнейших планов и боевых кораблей.

В 1916 г. в конкурсной разработке участвовали Русско- балтийский завод в Ревеле, Адмиралтейский и Балтийский заводы в Петербурге, а также Путиловский завод. Наибольший приоритет отдавали так называемому «проекту Бубнова». Опоздав по срокам в строительстве в первой серии линейных кораблей с 305-мм артиллерией, Россия стремилась сократить отставание, перешагнув через калибры 343, 356 мм и перейдя сразу на калибр 406 мм, игнорируя даже 381 мм, на который сделали ставку в Англии на своих последних линкорах. Делать, так делать. В проекте И.Г.Бубнова предусматривалась установка трёх больших башен, в которых в целях экономии веса размещалось по 4 406-мм орудия. При водоизмещении в 43400 т корабль имел длину 235 м. Это уже был «полновесный» линкор с большими перспективами, по мощи огня более чем в полтора раза превосходящий английские и американские корабли. Имея полубак, он обладал бы значительной мореходностью. Но и здесь имелась только для России характерная особенность — преобладание вооружения над остальными элементами.

На Чёрном море шли своим путём. Там во всей красоте своего таланта разворачивался В.П.Костенко. Так, в том же 1916 г., им был разработан ряд проектов линейных кораблей, вооружённых теми же 406-мм орудиями, от 8 до 12 на каждом. Наиболее сбалансированным был проект с 9 406-мм орудиями, расположение которых было уже сродни линкорам Второй мировой войны. То же относится и к вспомогательной артиллерии. Корабль опережал свое время.

Подводные лодки типа «Барс» не совсем удовлетворяли моряков, поэтому на конкурсной основе были разработаны эскадренные ПА большого водоизмещения, при этом были учтены недостатки предыдущих проектов. На новых лодках были сделаны переборки между отсеками, они имели двойные корпуса. Из всех проектов были выбраны для дальнейшей работы три: фирмы «Фиат-Сан-Джорджио», фирмы «Холланд» и проект генерал-майора И.Г.Бубнова.

В начале 1916 г. проекты были откорректированы по замечаниям Главного Управления Кораблестроения, а в мае заключены контракты с заводами на постройку 28 подводных лодок первой очереди всех трёх типов.

В течение 1916 г. были распределены заказы еще на 14 ПЛ тех же проектов. Их проектные элементы несколько различались: водоизмещение 920–971/1140-1264 т, главные размерения — 80x7x4 м, скорость 16–17/9 уз., дальность плавания -1200/22,5 мили. Вооружение включало 16 ТА, 10 мин заграждения, 2 75-мм орудия и 2 пулемёта. Подводные лодки были рассчитаны на глубину погружения 46 м. Водонепроницаемые переборки разделяли корпус на 7–8 отсеков.

Последний заказ Морского министерства — четыре малых подводных минных заградителя водоизмещением 230/368 т, которые должны были принимать на борт 20 мин заграждения.