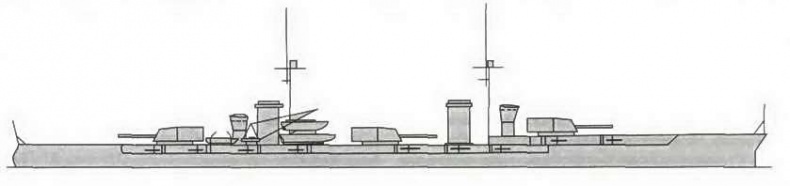

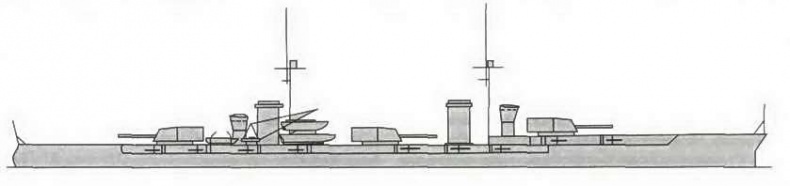

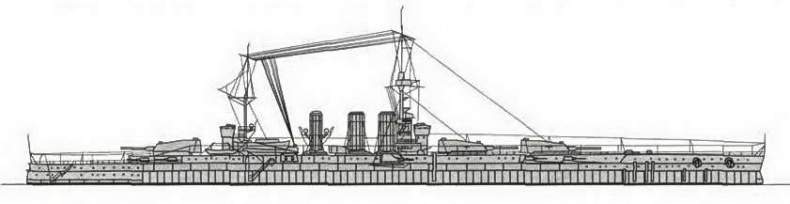

Проект линкора, разработанный под руководством И.Г.Бубнова-«линкор 1915 пода».

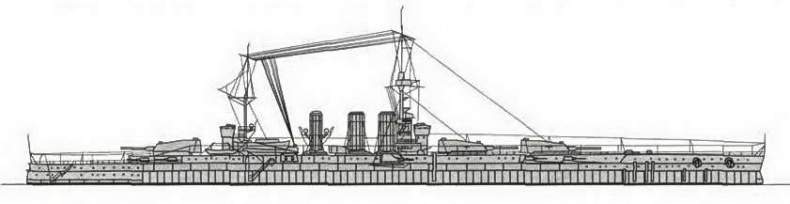

Проект линкора В.П.Костенко

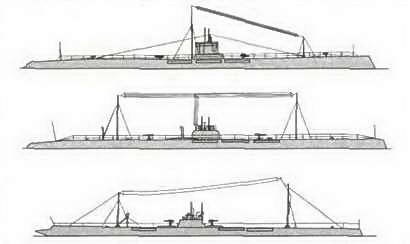

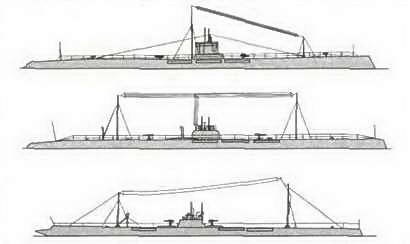

ПЛ типов «В1» («Фиат-Сан-Джорджио»), «Б1» (И.Г.Бубнов) и «Г1» («Холланд»).

Но к постройке кораблей, разработанных в 1916 г., приступить так и не удалось. К этому времени в феврале 1917 г. в России уже произошла буржуазная революция. Полностью дискредитированный царский режим пал. К власти пришло Временное правительство. Объявив продолжение войны до «победного конца», оно, тем не менее, полностью прекратило строительство больших кораблей. Строились только те корабли, которые в данный момент были остро необходимы флоту — сторожевые корабли, тральщики, катера-истребители. Все остальное, за исключением миноносцев, особенно на Балтике, оказались просто ненужными. Флот на Балтике оказался заперт в Финском заливе. А на Черноморском флоте за немецкими крейсерами просто некому было угнаться. Кроме того, на Балтике немцы до лета 1917 г. вообще не предпринимали никаких активных действий, а вошли в Рижский залив только когда русская армия была разложена агитацией и хаотично отступала, оставляя Прибалтику. Та же участь постигла и флот. То моряки отказались ставить на пути немцев минные заграждения, то батареи мыса Церель отказывались стрелять, прислуга разбегалась при первых залпах немецких линкоров.

Большевикам со своими лозунгами «грабь награбленное» и «отобрать и поделить» оставалось только завершить свое «черное дело». Лозунги попали на благодатную почву. Совершив государственный переворот, они в октябре 1917 г. захватили власть. Не выполнив ни одного из обещаний, они развязали в стране террор. А затем и гражданскую войну. Армия была деморализована до такой степени, что солдаты, бросая оружие, разбегались по домам. Немцы захватили западную часть страны, продвигаясь буквально походным строем, практически без выстрела.

Пришлось большевикам заключить мир. По Брестскому договору флот должен был оставаться в местах базирования. Т. е. на начало 1918 г. — в Гельсингфорсе и Севастополе. В обеих базах должны были хозяйничать немцы.

На Балтике нашелся адмирал Щастный, который не послушался большевиков и увел все способные двигаться корабли в Кронштадт, чем и вызвал гнев В.И.Ленина и был расстрелян. На Чёрном море то же сделал адмирал Саблин, уведя флот в Новороссийск. Туда срочно был послан Ф.Ф.Раскольников. В результате его бурной деятельности среди флотской вольницы произошел раскол. Половина кораблей, не желая сдаваться немцам, была затоплена, а вторая половина — вернулась в Севастополь. После капитуляции и ухода немцев из Украины и Крыма, после окончания Гражданской войны, на оставшихся кораблях флота из Крыма была эвакуирована Белая армия. В конечном счёте, корабли оказались в Бизерте, где и сгнили. Черноморский флот практически перестал существовать.

Еще один удар по флоту большевики нанесли в начале 1921 г. Восстал Кронштадт под лозунгом «Советы без большевиков». Восстание было подавленно будущим маршалом М.Н.Тухачевским. Из тех, кто не смог убежать по льду в Финляндию, каждый второй был расстрелян, а остальные были сосланы в лагеря. Большинство кораблей остались без экипажей. Часть была продана в Германию для разделки на металл, а оставшиеся законсервированы.

Подводя итоги Гражданской войны в части, касающейся флота М.В.Фрунзе писал: «На долю морского флота выпали особенно тяжелые удары. В результате мы лишились большей и лучшей части материального состава, огромного большинства опытных и знающих командиров, играющих в жизни и работе флота еще большую роль, чем во всех родах оружия, потеряли целый ряд баз и, наконец, потеряли основное ядро краснофлотского состава. В сумме все это означало, что флота у нас нет».

Интервентами и белогвардейцами было уведено около 800 кораблей и судов, из них только Врангелем из Крыма-130. Военные порты и судостроительная промышленность оказались разрушенными и пришедшими в полный упадок. Черноморский флот был полностью уничтожен, отдельные уцелевшие корабли стояли со взорванными механизмами или были полузатоплены. В таком же состоянии после хозяйничанья англичан находились корабли Флотилии Северного Ледовитого Океана. Уцелели лишь некоторые корабли Сибирской, Амурской и Каспийской флотилии. Балтийский флот сохранил почти все свои корабли, но после напряжённой боевой деятельности и Ледового похода они нуждались в ремонте.

Особая комиссия Реввоенсовета Республики, обследовавшая состояние флота, пришла к заключению, что «флот нуждался не в частичных исправлениях, а в полной реформе».

О первых кораблестроительных программах сказано много. Почти всем им не суждено было сбыться. Экономика была еще довольно слаба, что и показал 1927 г. Воевать было особо нечем. Не было современной армии. От царского флота остались только великолепные орудия 102-, 130- и 305-мм калибра, да еще огромное количество 47-мм снарядов.

Свернув Новую Экономическую Политику, страна сделала ставку на индустриализацию, О введенных в строй и достроенных, в том числе и по измененным проектам, кораблях также сказано много. Хотелось бы отметить восстановленные и модернизированные линейные корабли «Марат» (бывший «Петропавловск»), «Октябрьская революция» (бывший «Гангут»), и «Парижская Коммуна» (бывший «Севастополь»). Перейдя на Чёрное море, он впоследствии опять стал «Севастополем».

Переход из Кронштадта в Севастополь (декабрь 1929- январь 1930 г.) явился проверкой качества этого проекта. Стало ясно, что ледокольное образование носовой части, отсутствие полубака не отвечает требованиям мореходности и делает корабль совершенно непригодным для плавания в океане в штормовых условиях. Выявилась малая дальность плавания, неудобство эксплуатации котлов с угольным отоплением на качке и погрузки топлива в море, плохая обитаемость. Перед походом, для улучшения мореходности, в носовой части был сделан высокий фальшборт без настила сверху. На практике он оказался огромным черпаком, в котором при килевой качке набирались десятки тонн воды, деформирующей верхнюю палубу в носу. После шторма пришлось заходить во Францию и делать настил на фальшборте. Получилось что-то вроде поплавка. «Парижская Коммуна» в два этапа — в 1934-38 гг. и в 1934-40 гг. подверглась модернизации. Была модернизирована энергетическая установка, увеличена дальность стрельбы орудий, установлена новая зенитная артиллерия, были установлены були, обеспечивающие повышение остойчивости. Только на «Парижской Коммуне» к 1941 г. удалось реализовать первоначальные замыслы «большой модернизации». Правда, при этом сильно возросло водоизмещение и уменьшилась скорость.