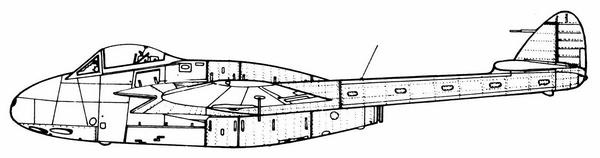

В серии этот самолёт получил обозначение SE.532 «Мистраль»; всего было построено 93 таких истребителя. Далее последовал заказ ещё на 150 машин, но уже с двигателем «Нин» 104. Он развивал такую же тягу, как и «Нин» 102B, но имел некоторые конструктивные улучшения. Новый вариант «Мистраля», получивший обозначение SE.535, был оборудован катапультным креслом (чем, кстати, не могли похвастаться английские «вампиры»). Позже катапультные кресла установили и на ранее построенных SE.532. Серийное производство французских модификаций «Вампира» продолжалось до марта 1954 г.

«Мистраль» оказался самым быстрым (максимальная скорость достигала 921 км/ч) из всех серийных вариантов «Вампира». Его скороподъёмность была на 65 % выше, чем у английского FB.5.

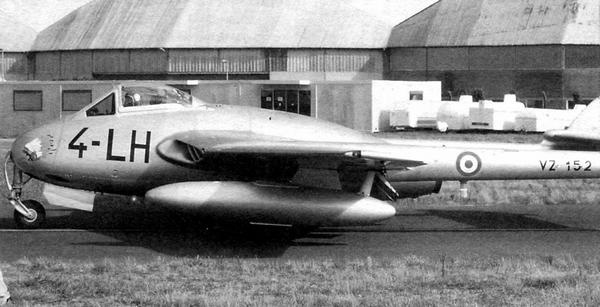

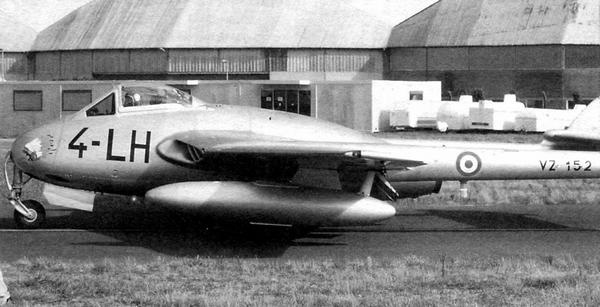

«Вампир» FB.5 французских ВВС.

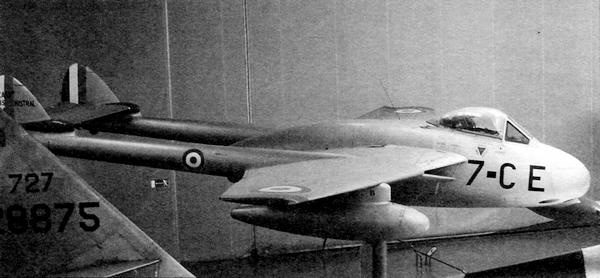

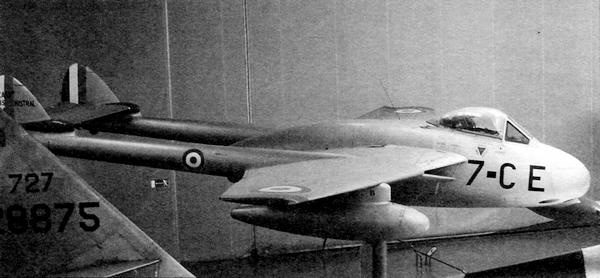

SE.535 в авиационном музее в Ле Бурже (Франция).

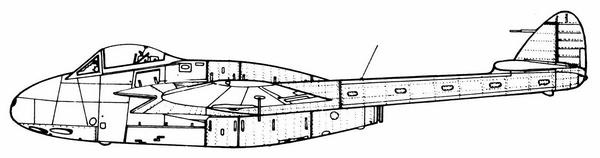

SE.535 «Мистраль».

Следующим в ряду должен был стать FB.7. Об этом варианте известно крайне мало, поскольку серийно его не строили. Есть сведения, что это был самолёт с более мощным ТРД «Гоблин» 3, но Королевские ВВС интереса к нему не проявили, поэтому он позже трансформировался в экспортную модификацию FB.50.

Наиболее глубокой модернизацией истребителя-бомбардировщика стал FB.8 с двигателем «Хост» и абсолютно новым, «тонким» крылом. Два опытных образца построили в 1949 г. путём доработки серийных FB.5. Испытания показали значительное улучшение лётно-технических характеристик, и было принято решение о запуске машины в серийное производство. Но… уже под новым обозначением DH.112 «Веном», настолько серьёзными оказались изменения в конструкции.

Таким образом, следующей (и последней) серийной модификацией истребителя-бомбардировщика стал FB.9, предназначенный для эксплуатации в условиях тропиков. Проблемы, с которыми предстояло справиться, выявились при эксплуатации реактивных истребителей на многочисленных базах Королевских ВВС, разбросанных тогда на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Тяги «Гоблина» 2 в жару явно не хватало, а отсутствие системы кондиционирования воздуха превращало нахождение лётчика в кабине на земле в настоящую пытку. Известен факт, когда в закрытой кабине FB.5 из состава 6-й эскадрильи, дислоцированной на авиабазе Шуайба (Ирак), зафиксировали температуру почти 74°!

FB.9 был снабжён системой кондиционирования фирмы «Годфри». Её установка повлекла некоторую доработку правого воздухозаборника, который расширили на 20 см. Малоизвестный факт, но воздухозаборники значительной части FB.5 доработали аналогичным образом (при этом сама система кондиционирования не устанавливалась). По всей вероятности, это сделали на случай массированного использования «вампиров» в тропиках.

Производство FB.9 развернулось в 1951 г., а завершилось в декабре 1953 г., построили 348 машин. Из них 332 для Королевских ВВС, а 16 — для ВВС Родезии. Некоторые источники утверждают, что FB.9 оснащался ТРД «Гоблин» 3, однако это относится исключительно к родезийским машинам.

FB.6 норвежской группы «Скандинавией хисторик флайт», 2004 г.

Отдельным направлением развития «Вампира», правда, немногочисленным, стали варианты для корабельного базирования. По заказу британского Адмиралтейства исследованиями в этой области занималось одно из подразделений Королевского авиационного департамента (Royal Aircraft Establishment, RAE) в Фарнборо, в распоряжении которого находились все существовавшие на тот момент «потенциально палубные» реактивные самолёты: два «метеора» ранних серий, Глостер Е.28/39 и американский истребитель Белл YP-59 «Эйркомет». Их и дополнил опытный образец палубного истребителя на базе «Вампира», построенный в 1945 г. Командовал в то время подразделением, ответственным за морскую тематику (под названием «Аэродинамикc флайт»), Эрик Браун — опытнейший корабельный лётчик с боевым опытом.

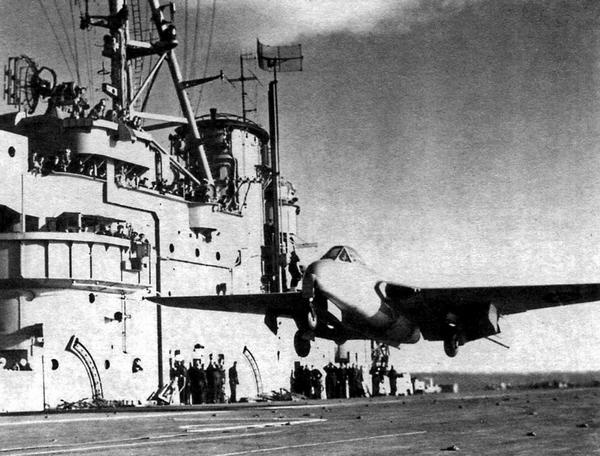

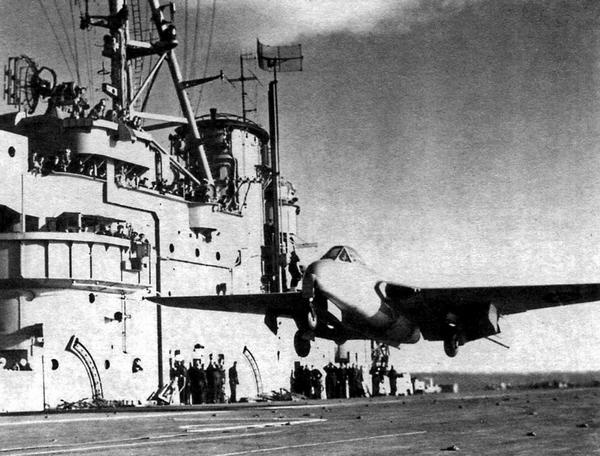

После полётов на втором опытном образце F.1 Браун порекомендовал оснастить его тормозным гаком. Первая попытка оказалась не совсем удачной: через девять дней после начала испытаний на наземном тренажёре гак оторвался, и самолёт был возвращён обратно на завод для доработки, после чего взлёты и посадки на наземном имитаторе корабельной палубы продолжились. Финалом испытаний стали первые в мире полёты реактивного истребителя с палубы авианосца, совершённые Э. Брауном 3 декабря 1945 г. с борта авианосца «Оушн» в районе острова Уайт.

В июне 1946 г. к испытаниям подключились пилоты морской испытательной эскадрильи из центра в Боскомб-Дауне. Полгода они всесторонне изучали особенности поведения «Вампира» при базировании на авианосце «Триумф». Резюме испытателей было таково: полёты строевых пилотов на «Си Вампире» не вызовут особых трудностей.

«Вампир» F.1 садится на палубу авианосца «Оушн», 3 декабря 1945 г.

«Си Вампир» F.20 на подъёмнике авианосца.

«Си Вампир» F.20.

Несмотря на то, что испытания проходили довольно ровно, командование авиации ВМС всё же не решилось принять его на вооружение в качестве основного корабельного истребителя. Причины — недостаточная тяга двигателя и малый радиус действия вследствие небольшого запаса топлива. В то же время самолёт хорошо подходил на роль тренировочного при переобучении палубных пилотов на реактивную технику, поэтому 21 марта 1947 г. была заказана небольшая партия «Си Вампиров» F.20. Первоначально заказ состоял из 30 машин, однако в январе 1948 г. их число снизили до 18. Истребители, построенные фирмой «Инглиш электрик» как F.3 и FB.5, переделывали в F.20 на заводе «Де Хэвилленд» в Хэтфилде. Работа заключалась в установке посадочного гака, увеличении площади воздушных тормозов и посадочных щитков, а также в монтаже усиленных основных стоек шасси, способных выдерживать вертикальную скорость почти до 5 м/с.

Первый серийный «Си Вампир» (W136) поступил на испытания в Боскомб-Даун 6 октября 1948 г. В серии тестов, в которых принимали участие как пилоты этого испытательного центра, так и лётчики 703-й эскадрильи авиации ВМС, самолёт совершил около 60 посадок на палубу авианосца «Илластриес». Основной проблемой, на которую указали испытатели, была недостаточная тяга двигателя. Корабельным лётчикам самолёт очень нравился на посадке из-за прекрасного обзора, и совсем нет — на взлёте, вследствие слабеньких разгонных характеристик. На старт с применением катапульты «Си Вампир» рассчитан не был.