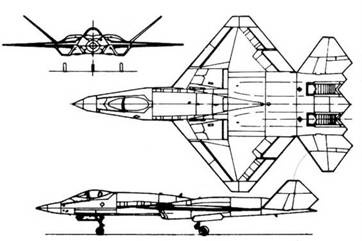

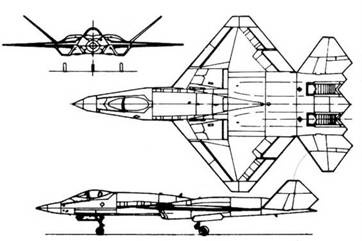

Крыло имело односекционные отклоняемые носки, а также элероны и закрылки, служащие также воздушными тормозами (при торможении внутренние поверхности отклонялись вниз, а внешние – вверх, вспомним конструкцию расщепляющихся элевонов на «летающих крыльях» Джона Нортропа). Удлинение крыла составляло 2,0, угол стреловидности по передней кромке составлял 40°, по задней кромке -40°, центральная хорда 12,22 м, концевая хорда – 1,01 м, сужение крыла – 12,1.

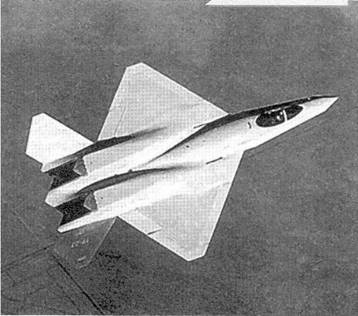

«Черная вдова II». Дозаправка в воздухе

От носа самолета вдоль его бортов к корневым частям крыла шли небольшие узкие боковые наплывы с внешней острой кромкой, при виде в плане образованной тремя прямыми линиями. Эти наплывы служили для генерирования вихрей при маневрировании на больших углах атаки, с целью предотвратить неуправляемое рыскание самолета. Кабина одноместная, располагалась высоко и была значительно вынесена вперед относительно крыла, что в сочетании с изогнутыми бортами кабины и кромкой лобового стекла обеспечивало летчику прекрасный обзор вперед-вниз и назад- вбок. Катапультируемое кресло Макдоннел Дуглас NACES II обеспечивало аварийное покидание самолета на стоянке и в полете на скорости до 1150 км/ч.

Стремление получить высокие характеристики на больших углах атаки обусловило широкое разнесение поверхностей V-образного оперения, наклоненных наружу на 45°, поворачивающихся целиком и обеспечивающих управление самолетом как по тангажу, так и по рысканию.

Трехопорное шасси с одноколесными стойками рычажной схемы было рассчитано на посадку без выравнивания с вертикальной скоростью 3,05 м/с. Передняя стойка убиралась поворотом вперед, основные – назад.

Два форсированных двухконтурных ТРД «Пратт- Уитни» F119-PW-100 с постоянной умеренной степенью двухконтурности являются дальнейшим развитием ставших классикой двигателей семейства F100. ТРДДФ первых серий имели максимальную статическую тягу 13 900 кгс, в дальнейшем возможно ее увеличение до 15 900 кгс.

Двигатель «Дженерал Электрик» F120 имел гораздо более интересную конструкцию. С целью оптимизации удельного расхода топлива на разных режимах полета F120 мог менять в полете степень двухконтурности: на дозвуке она была больше, на сверхзвуке – уменьшалась благодаря наличию створок перепуска воздуха между трактами компрессора и вентилятора. Но несмотря на безупречную работу, по стоимостным характеристикам да и по сложности конструкции двигатель Дженерал Электрик проигрывал изделию фирмы «Пратт-Уитни». Кстати, именно поэтому в дальнейшем именно F119 был выбран в качестве силовой установки для победившего в конкурсе ATF истребителя F-22.

Боковые подкрыльевые воздухозаборники двигателей трапециевидного сечения имели S-образные каналы для экранирования первых ступеней компрессоров двигателей – самых отражающих элементов конструкции любого самолета – от прямого облучения вражескими РЛС. Тракты заборников были изнутри покрыты радиопоглощающим материалом. Наклон боковых стенок воздухозаборников примерно соответствовал наклону поверхностей V-образного оперения. Сверху в передних корневых частях крыла располагались створки перепуска воздуха для регулирования режима работы воздухозаборников.

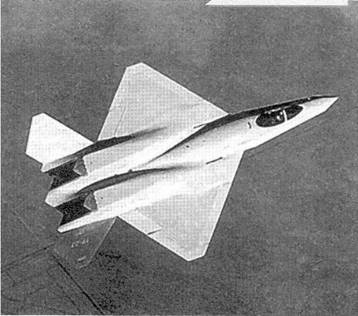

YF-23 в полете

Сопла двигателей были плоскими. Несмотря на потери тяги от неоптимальной формы сопел, такая форма значительно снижала заметность самолета. Системы управления вектором тяги в отличие от самолета F-22 предусмотрено не было: подвижной выполнили лишь верхнюю створку сопла. Она использовалась для регулирования площади проходного сечения сопла и для реверса тяги на посадке. Реактивные струи из сопел истекали сверху хвостовой части фюзеляжа между консолями оперения над плоской поверхностью, подавлявшей инфракрасное излучение и дополнительно экранировавшей двигатели от прямого наблюдения сзади. Система управления вектором тяги, необходимая построенному по классической аэродинамической схеме F-22, на F-23 представлялась дорогим, тяжелым и ненужным излишеством: схема с V-образным сильно разваленным оперением, не теряющим эффективности ни на малых скоростях, ни на больших углах атаки, позволяла «Черной вдове» выполнять интенсивные маневры и с неподвижными соплами. Требовалось лишь разработать соответствующие законы управления.

На самолете была установлена цифровая ЭДСУ с волоконно-оптическими линиями передачи данных и с центральной ручкой управления в кабине летчика. Архитектура бортового комплекса серийного самолета должна была включать в себя мощнейший многократно резервированный бортовой IBM-совместимый компьютер, который взял бы на себя функции множества бортовых систем, в том числе ЭДСУ, системы жизнеобеспечения, управления навигационным комплексом, системой связи, обнаружения и опознавания целей, управления вооружением, силовой установкой, системой постановки активных и пассивных помех и т. п. Фактически летчик полностью изолировался непосредственно от органов управления самолетом: он лишь должен был давать команды бортовому компьютеру, а тот – управлять самолетом по собственному усмотрению. Кстати, в настоящее время эта архитектура (хороша она или плоха – покажет время) реализована на серийных F-22. По мере совершенствования элементной базы компьютера платы и целые блоки в электронном мозгу самолета должны заменяться на более совершенные.

Для получения данных о воздушной скорости, барометрической высоте, сносе, угле атаки и т. п. самолет был оборудован многофункциональными штангами ПВД по бокам носовой части фюзеляжа. Сбоку и снизу носовой части имелись также несколько отверстий для невыступающих датчиков воздушного давления. Фирма «Нортроп» разработала систему, способную получать все необходимые воздушные параметры с помощью невыступающих датчиков, даже в сверхзвуковом полете. Штанги ПВД предполагалось использовать для проверки невыступающих датчиков и затем вообще демонтировать для понижения заметности. Предполагалось использование на серийном самолете средств защиты оборудования и летчика от лазерного оружия, в частности поляризации остекления кабины.

В состав целевого оборудования серийного. F-23 должен был входить мощный радиолокатор с многочисленными фазированными антенными решетками (ФАР), «размазанными» по кромкам фюзеляжа, крыла и оперения. В результате самолет имел бы круговой радиолокационный обзор на дальностях до 70 – 90 км. Но применение в бою активной радиолокации сильно демаскирует самолет, поэтому основную ставку создатели бортового комплекса «Черной вдовы» делали на пассивные датчики, улавливающие излучение вражеских РАС, а также на тактическую развединформацию, поступающую в реальном масштабе времени от спутников и самолетов АВАКС и JSTARS. Таким образом, истребитель пятого поколения был призван стать одним из элементов информационнобоевого поля, ориентированным не на одиночные действия, а на игру «в команде». Сигналы, поступившие от пассивных датчиков и от внешних источников, должны были обрабатываться бортовым компьютером и выдаваться летчику уже в виде списка целей с отметками их местоположения, приоритетности в соответствии с полетным заданием и степенью потенциальной угрозы, указанием типа летательного аппарата и его национальной принадлежности. Летчик должен был лишь выбрать цель и осуществить по ней пуск ракеты с активным радиолокационным или пассивным инфракрасным наведением.