Практически заново пришлось разрабатывать и создавать усложнившуюся систему питания двух котлов и т. д. В придачу к этому на "Сескаре", для которого летом 1890 г. уже был готов и форштевень, новой полной переделке вплоть до котельного отделения подверглась вся носовая оконечность.

По сведениям, доставленным лейтенантом К. П. Иессеном, на новейших германских дивизионных миноносцах вместо надводных носовых торпедных аппаратов применяют подводные, при стрельбе из которых торпеды "даже при значительном волнении ходят чрезвычайно правильно". "Новинку", давно имевшуюся на "Взрыве", решили без раздумий подхватить. Такой аппарат управляющий Морским министерством вице-адмирал Н. М. Чихачев приказал в январе 1890 г. заказать для миноносца "колпинского завода". Это повело к новым задержкам, и только в сентябре после отбора конкурентов и получения нужных данных был заключен с Металлическим заводом контракт на изготовление аппарата.

К началу 1891 г. состоялось рассмотрение макета и чертежей установки подводного аппарата на "миноносце N 2". До весны 1892 г. задерживалась и готовность "Кроншлота", на котором лишь в январе 1892 г. и опять-таки "в виде опыта" установили приобретенную Морским министерством на французской выставке в Москве новейшую динамо-машину известного электротехнического завода в Париже "Сотер и Харле".

Свою долю осложнений добавляло и вмешательство в дела нередко наведывавшегося из столицы высокого начальства. Так, в ноябре 1892 г. управляющий Морским министерством Н. М. Чихачев, побывав на миноносцах, запретил выполнявшуюся заводом полировку "столярства", предписав заменить ее окраской. Пришлось, опять остановив работы, ходатайствовать перед ГУКиС об отмене министром своего скоропалительного решения. Ведь для поделок из дуба и ясеня (они в силу своей прочности обеспечивали минимальные размеры деталей и общую массу отделки и оборудования) именно полировка является наиболее легким, практичным, технологичным и удобным в обслуживании видом покрытия.

Окраска и шпаклевка — тяжеловесны, долго сохнут, требуют хорошей погоды, их трудно возобновлять, и в массе своей они составляют заметный вес, все более увеличивающийся при подкрасках во время службы корабля. Полировка применялась и на миноносце "Анакрия", по образцу которого сам же Н. М. Чихачев предписывал выполнять все работы. Поэтому завод настаивал на применении полировки и для последующих миноносцев его постройки "Аспэ" и "Транзунд". Заметим, что по этой же причине западные заводы применяли даже красное дерево.

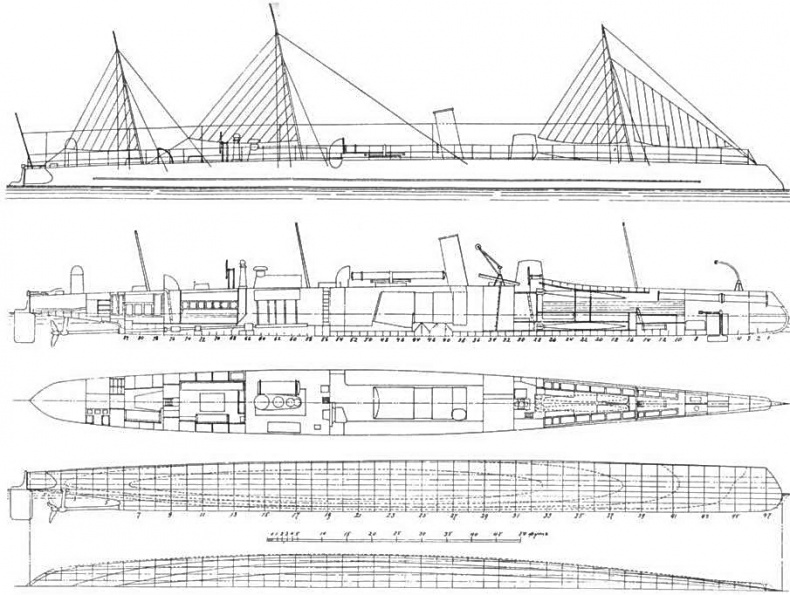

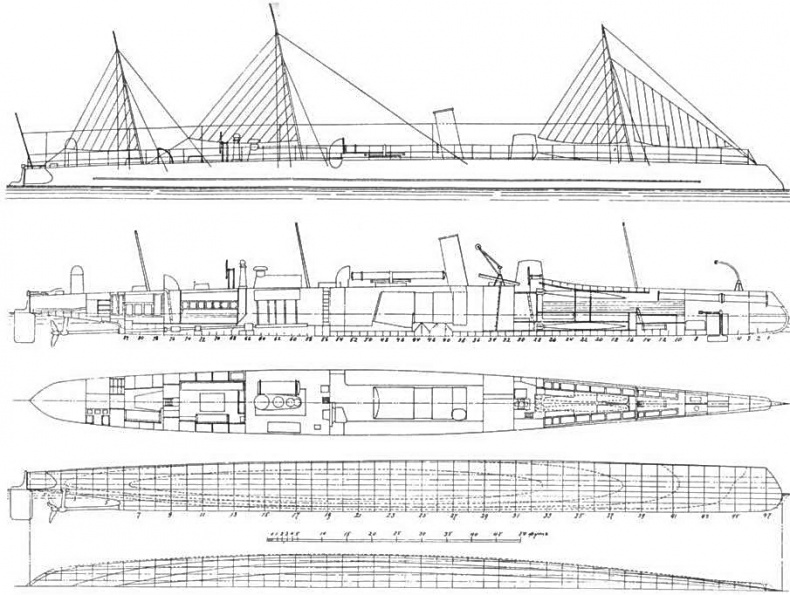

Миноносец "Даго".

(Наружный вид и схема парусности, продольный разрез, план трюма и теоретический чертеж).

Но не всегда решения проблем оказывались на поверхности, и при отсутствии постоянного опыта и специализации в изготовлении легких машин миноносцев обнаружилась их значительная перегрузка по механизмам. Препятствия для судостроения на заводе создавало и отсутствие "глубокой воды" — миноносцы спускались без рулей и винтов, для их установки корабли вели в Петербург, а испытания приходилось проводить уже в Кронштадте. В таких условиях даже незначительные переделки и исправления крайне усложнялись, вызывали постоянные задержки, удорожание работ и нередко ухудшение их качества.

На испытаниях "Кроншлота", начатых еще без минных аппаратов 1 июня 1892 г. под командованием капитана 2 ранга Ф. А. Энквиста, выявились серьезные недоработки энергетической установки. Они вызывали неравномерность питания котлов (один переполнялся водой, а из другого вода убывала), безвозвратные потери отработавшего пара в рулевой машине и ряд других. Требовало многих переделок и артиллерийско-минное вооружение, включая перестановку орудий и прожектора, обеспечение удобств заряжания минных аппаратов, доработки приводов открывания их крышек и т. д.

Только в октябре после ряда пробегов на мерной миле и последовательного устранения недостатков "Кроншлот", установив минные аппараты, под командованием лейтенанта Ф. М. Бутакова вышел на заключительное испытание полным ходом. Полная скорость в течение 2-часового пробега в среднем составила 15,38 уз, форсированная из трех пробегов на 4-мильной мерной линии и при давлении пара в котлах 15,7 атм (выше спецификационного) — 16,2 уз. Как отмечала комиссия, питание котлов значительно улучшилось, главная машина работала "плавно, без нагревания частей и без сотрясений", но обшивка котлов несколько раз "подвергалась возгоранию при высоком давлении пара".

Начатые тогда же на 10-узловой скорости испытания "Сескара", только к осени получившего свой подводный торпедный аппарат, были отложены из-за окончания навигации, и миноносец вместе с другими был введен в кронштадтский Петровский док для зимовки и доделочных работ.

Более успешными были испытания в Або на заводе Крейтона, который настойчиво специализировался на постройке миноносцев и не испытал многих из тех неудобств и затруднений, которые мешали работам Ижорского завода. Миноносец "Даго", развив мощность 1030 л. с., достиг скорости 18,37 уз., а "Котка" при водоизмещении 97 т, осадке носом 0,91 и кормой по нижней лопасти гребного винта 2,3 м превысил контрактную скорость, показав в среднем 19,03 уз. Мощность механизмов составила 1004 л. с., частота вращения винта 336 об/мин, давление пара в котле 12,5 атм. Суточный расход угля на этой скорости (в скобках — развиваемая мощность) составлял 23,6 т; на 16 уз. — 9,85 т, (444 л. с.) 12 уз. — 6,0 т (226 л. с.) 10 уз. — 3,74 т (119 л. с.). Соответствующие дальности плавания с полным 20- тонным запасом угля и без учета затрат на судовые потребности составляли 390, 780, 960 и 1280 миль.

Возобновившиеся в 1893 г. испытания "Сескара" продолжались все лето с перерывами для участия в маневрах флота. На 12-узловой скорости мощность механизмов составляла 262 л. с., а полная скорость после ряда выходов и исправлений достигла 15,6-уз при суммарной мощности 530 л. с. Такие малоуспешные результаты заставили командира "Сескара" лейтенанта П. П. Македонского еще до окончания испытаний обратиться в ГМШ с обстоятельной запиской "Соображения о миноносцах".

Оценив достоинства всех построенных до этого миноносцев и указывая на только что прибывший "образцовый во всех отношениях" 25-узл. "Пернов", П. П. Македонский в числе главнейших условий повышения уровня миноносного судостроения называл необходимость более решительного применения новинок техники, в особенности водотрубных котлов, и непременной специализации в постройке миноносцев одного-двух небольших заводов, которые могли безостановочно и планомерно совершенствовать их технику и технологию. "Колпинский завод выбран для постройки миноносцев не особенно удачно: он занят другим большим делом, миноносцами, видимо, мало интересуется, а, главное, не имеет достаточно воды, так что никаких испытаний у себя производить не может". — объяснял П. П. Македонский причины недоработок в механизмах "Кроншлота" и "Сескара".

Впрочем, даже и при этих недостатках, миноносцы явились существенным шагом вперед в сравнении с прототипом, обладая перед ним такими важными тактическими преимуществами, как поворотный минный аппарат, резко увеличивающий боевые возможности корабля, и обеспечивавший скрытность стрельбы подводный аппарат на "Сескаре". Первая проверка в действии этого аппарата состоялась в военной гавани Кронштадта по возвращении миноносца с маневров в сентябре 1893 г. "Мина вышла свободно и на всем пройденном расстоянии сохранила данное ей направление", — отмечала приемная комиссия.