На лодках типа «Касатка» пришлось переделывать почти все, кроме корпуса, все добавочные приспособления, как-то – румпель, штуртросы, горизонтальные рули, удифферентовка, подводный якорь, установка второго перископа, электропроводка, помещения для воды и провизии сделаны вновь. Все эти работы заняли много времени, и 1-я проба лодки «Касатка» была произведена только в половине марта».

О деятельности русских подводных лодок в войне с Японией высказывал мнение и Главный Морской Штаб; в его докладе о состоянии подводных лодок на Дальнем Востоке (2 октября 1906 г.) говорилось; «Останавливаясь на причинах, почему суда, находящиеся на Дальнем Востоке, и особенно боевые, находятся в столь неудовлетворительном состоянии следует признать, что главная причина этого заключается в отсутствии организации судов в тактические единицы, и как следствие сего – отсутствии необходимых начальников.

Общее начальствование над всеми боевыми судами не было сосредоточено в руках одного начальника. плавающего вместе со всеми судами и ответственного за их готовность».

Мнение Главного Морского Штаба основывалось на отчетах командиров подводных лодок. Так, командир «Сома» писал: «главной причиной бездействия лодок было то, что лодками по существу никто не руководил, а тем командирам, которые хотели что- либо сделать, инициативы не давали».

Во время войны с Россией Япония приобрела у Голланда несколько подводных лодок, однотипных с находившимися во Владивостоке русскими подводпыми лодками «Сом» и «Щука». Хотя дальность плавания японских лодок также не превышала 300 миль, не исключалась возможность появления их в районе Владивостока, куда они могли быть доставлены с помощью надводных кораблей (например, на буксире миноносцев). В связи с этим во Владивостоке были изобретены и применены противолодочные сети для ограждения рейда от неприятельских подводных лодок. Изобретателем этих первых в мире противолодочных сетей был капитан дальнего плавания Роозеп.

С этими сетями проводились специальные опыты на рейде, в действительных условиях: их прорывали с хода подводной лодкой. Командир «Сома», принимавший участие в этих опытах, писал в своем отчете:

«27 марта снялся с якоря, погрузился на 16 фут. и, идя со скоростью 6 узлов, прорвал сеть, причем лодка быстро стала подниматься, не слушая горизонтальных рулей, но, увеличив ход до 7 узлов, заставил лодку слушаться рулей. Всплыл по своему желанию на поверхность, оказалось, что я сеть прорвал и всю ее вместе с буйками тащил за собой. Имея всю сеть на борту, открыл крышку минного аппарата и произвел (примерно) воздухом выстрел миной. Окруженный сетью со всеми буйками и вехами, прошел под кормой адмирала, подошел к пристани порта, где и ошвартовался».

После этого опыта специально назначенная комиссия разработала новую сеть, которая была поставлена при входе на Владивостокский рейд и у минных заграждений при выходе в Амурский залив. Значимость этого изобретения становится особенно наглядной, если сравнить его с аналогичным мероприятием, примененным спустя 10 лет в период первой мировой войны. 20 октября 1914 г. при прорыве в Балтийское море английских подводных лодок немцы, узнав, что прорвавшиеся лодки появились в Кильской бухте, решили «…преградить Ферман-Бельт сетями для ловли се ледок, т.к. другого сетевого имущества в портах не было как не было и опыта применения сетей против подводных лодок.

На основании использования подводных лодок в русско-японской войне можно сделать следующие выводы:

1. Проекты боевых подводных лодок русского типа были созданы в России самостоятельно, с учетом иностранных достижений.

2. Царское правительство до начала войны с Японией не уделяло достаточного внимания подводному кораблестроению. Морское министерство вынуждено было спешно развернуть строительство подводных лодок лишь с началом русско-японской войны.

3. Слабо развитая промышленность царской России не могла обеспечить постройку требуемого количества лодок в короткий срок. Морское министерство было вынуждено обращаться за помощью к иностранным фирмам.

4. Иностранные фирмы приняв заказы на срочную постройку лодок не выполняли условий договора в отношении сроков. Фирма Лэка в интересах Японии затянула постройку лодок для России.

5. Россия применила подводные лодки против японского флота. Подводные лодки выходили в прибрежные и более отдаленные районы на поиски кораблей противника и, известным образом, и стесняли деятельность японского флота.

6. Несомненно, в случае блокады Владивостока японским флотом русские подводные лодки вооруженные торпедами и могущие ходить под водой со скоростью 4-5 узла и пользоваться перископом для скрытной атаки, могли бы нанести японскому флоту большие потери. Не случайно японский флот, осведомленный о нахождении подводных лодок во Владивостоке, не рисковал приближаться к нему.

Создатель полуподводного судна

(Из журнала «Судостроение» № 9 за 1967 г.)

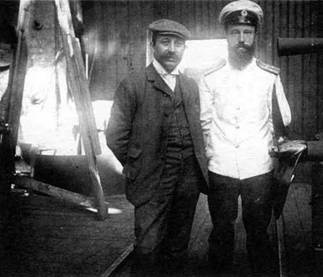

С. К. Янович в цеху во время сборки подводной лодки «Кета». 1904 г.

Сергей Александрович Янович (1878-1935 гг.) был прирожденным энтузиастом-изобретателем. Еще будучи преподавателем офицерских классов в Кронштадте, он значительно улучшил конструкцию различных боевых мин, создал серию оригинальных учебных пособий, содействовавших лучшей подготовке специалистов минного дела. Когда талантливый изобретатель из Кронштадтской водолазной школы Е.В. Колбасьев задумал спроектировать подводную лодку, он привлек к этому делу и Яновича. Однако вскоре тот пришел к мысли, что при имеющемся уровне развития техники осуществить проект большой и глубоководной подводной лодки вряд ли удастся. Возникла идея создать маленькую лодку полуподводного типа с единым двигателем как для надводного, так и подводного хода. Изобретатель считал, что полное погружение лодки не обязательно, так как в боевом положении над водой остается лишь малоприметная часть рубки. Он разработал детальный проект опытного полуподводного судна и представил его на рассмотрение комиссии при Комитете по усилению флота на добровольные пожертвования.

Большинство специалистов с большим интересом отнеслось к проекту и отметило его новизну. Ярыми противниками подводного плавания оказались лишь адмирал Дубасов и несколько офицеров. Тем не менее, на реализацию проекта было отпущено 11 тыс. руб., руководство работами возложено на автора проекта.

Для экономии времени и средств Янович решил использовать корпус одной из лодок Джевецкого. Завод Лесснера принял заказ, и уже в конце июля 1904 г. начались ходовые испытания лодки (водоизмещение 8 т, длина 7 м, ширина 1,2 м), вооруженной двумя торпедами конструкции Яновича (они размещались в наружных бортовых торпедных аппаратах). При затоплении балластной цистерны судно переходило в полуподводное положение. Двигатель автомобильного типа (мощность 14 л.с.) мог работать как в надводном, так и в полуподводном положении, используя оригинальную систему подачи воздуха, также сконструированную Яновичем: через выдвижную шахту воздух засасывался двигателем и, проходя через отсеки, вентилировал их.