Несмотря на попытки оградить колпаки прицеливания от заливаемости и брызг (например, отнеси их как можно ближе к корме), положительных результатов не добились. Положение изменилось в 1917 году, когда на крыльях платформы, расположенной на фок-мачте ниже штурманского мостика, установили рубки с индивидуальными ПУАО для противоминных орудий правого и левого бортов. Автоматизированная система наводки была разработана компанией "Виккерс" по принципу "следи за стрелкой" ("follow the pointe"), как для главного калибра. Преимущества этой системы не замедлили сказаться на возможности успешного наведения противоминных орудий, даже если наводчикам мешали брызги и дым.

При строительстве корабля в районе нижнего мостика были оборудованы артиллерийские позиции для двух (по одному на каждый борт) 76-мм зенитных орудий образца Mk I. При зачислении линкора в состав Королевского флота (сентябрь 1915 г.) те же зенитные орудия перенесли на верхнюю площадку кормовой палубной надстройки, где они и находились вплоть до исключения "Канады" из состава британского флота. Штатный боезапас, предусмотренный проектом, составлял 300 снарядов со шрапнелью на одно орудие.

Установленные на надстройке зенитные орудия стояли абсолютно открытыми и не имели никакой броневой защиты. Опыт войны показал, что зенитный огонь из этих орудий на дальних рубежах был явно недостаточен для отражения атак авиации и имел лишь беспокоящее действие на экипажи самолетов. Основной причиной малоэффективности применяемого зенитного огня являлось отсутствие надлежащего прибора автоматического управления огнем, который мог бы выдавать необходимый угол упреждения, исходя из точных данных цели •—- курса, высоты, и скорости самолетов.

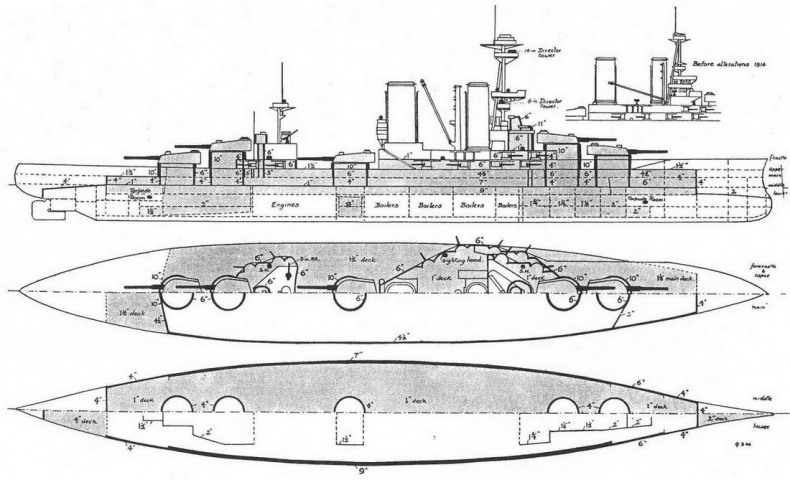

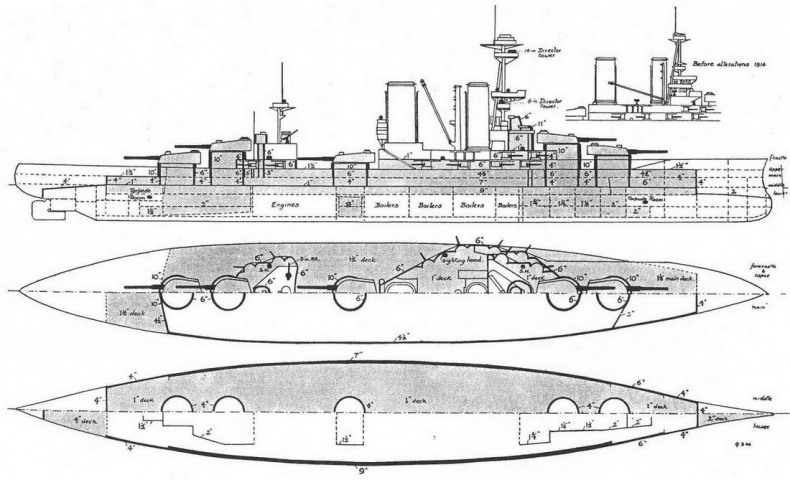

Линейный корабль "Канада". Сентябрь 1915 г. (продольный разрез и планы палуб с указанием бронирования)

Из книги О. Parkes British Battleships. London. 1966.

В арсенал вооружения корабля также входили четыре 47-мм салютные пушки Гочкиса с боекомплектом, состоящим из 64 холостых патронов и четыре пулемета "Максим-Виккерс" образца 1909 года с боекомплектом 5000 патронов. Пулеметами вооружались десантные партии при свозе с корабля на берег, при этом пулеметы устанавливались на съемных станках с поворотной турелью на паровых катерах и баркасах. Пулеметный расчет состоял из двух человек.

В отличии от бразильского "Рио-де-Жанейро" ("Эджинкорт") проект чилийского линейного корабля "Альмиранте Латорре" ("Канада") предусматривал установку четырех торпедных аппаратов (на один больше) калибра 533 мм. Аппараты размещались в двух носовых и двух кормовых (по одному на каждый борт) торпедных отсеках, на трюмных платформах ниже ватерлинии. Торпедные отсеки располагались перед концевыми башнями "А" и "У" . Согласно эльсвикского проекта труба торпедного аппарата чилийского линкора была снабжена боковой крышкой, при открывании которой торпеда подавалась внутрь трубы вручную с поданного устройства. Торпеда выстреливалась сжатым воздухом, который подавался к торпедному аппарату трубопроводами от компрессора.

На линкоре"Канада". "Актеры" корабельного театра

Данные для стрельбы передавались от поста УТС, размещенного в бронированной рубке, установленной на верхней площадке кормовой палубной настройки. Дистанция до цели определялась 2,74-метровым дальномером, установленным на поворотном колпаке рубки УТС. Штатный боекомплект состоял из двадцати торпед.

В 1918 году на крышах орудийных башен "В" и "X", которые являлись приподнятыми, были смонтированы авиационные платформы для взлета легких колесных бипланов типа "Сопвич-ПАП" или "Сонвич-Кэмел", которые предназначались для разведывательных полетов и корректировки огня. Линкор вооружался двумя самолетами при выходе в море на маневры и учебные стрельбы. По-походному самолеты размешались на взлетных платформах под защитой брезентовых ангаров. В апреле 1920 года незадолго до передачи корабля Чили авиационные платформы с башен были демонтированы.

Поставка брони для чилийского линкора осуществлялась компанией — строителем корабля. Все броневые плиты были изготовлены в бронепрокатной мастерской металлургического завода компании "Армстронг" в Эльсвике.

Для вертикальной защиты корабля плиты изготовлялись из "крупповской цементированой" (КС) хромоникелевой стали с последующей поверхностной закалкой. Из таких плит были набраны: главный и верхний пояса, траверзы цитадели, орудийные башни, барбеты башен, орудийные казематы, боевая рубка, пост УТС. Противоторпедные переборки, траверзы пороховых и снарядных погребов, кожуха дымовых труб набирались из нецементировых низколегированных броневых плит. Палубное бронирование из стальных плит изготовленных весьма "мягкой" стали марки HT-steel (High Tesion — высокого сопротивления), содержавшей незначительное количество никеля.

Подобно "Эджинкорту", "Канада" была защищена "более скромно", чем линейные корабли Королевского флота "адмиралтейских" проектов. Сравнивая вертикальное бронирование "Канады" с аналогичным бронированием "Айрон Дюка" можно отметить, что 229-мм броневой пояс "Канады", прикрывавший ватерлинию в середине корабля был на 76 мм тоньше подобного броневого пояса (305-мм) "Айрон Дюка" и полностью погружался в воду при полном водоизмещении (ради справедливости надо отметить, что этим страдали практически все британские линкоры "адмиралтейских" проектов. О. Паркс в своем труде "Британские линкоры" отмечал: "... Ненормальное погружение главного броневого пояса в воду при полном водоизмещении было слабым местом всех британских линкоров периода первой мировой войны — они всегда выходили в море с полным запазом топлива. Если бы они вступили в бой вскоре после выхода из гавани, их положение было бы незавидным, но обычно большая часть топлива расходовалась до боя..., и их защита по ватерлинии по мере расходования угля постоянно улучшалась..."), поэтому зашита корабля, и, следовательно, его безопасность всецело зависели от 178-мм броневого пояса, который едва ли смог противостоять 280 и 305-мм бронебойным снарядам противника.

Вертикальное бронирование борта состояло из верхнего (114-мм) и главного (229-мм нижнего и 178-мм верхнего) броневых поясов и прикрывало борт по высоте от уровня верхней палубы до отметки 1,22 м ниже ватерлинии при нормальном водоизмещении. Полная высота вертикального бортового бронирования составляла 6,25 м, из них 5,03 м находилось выше нормальной ватерлинии. Броневые плиты были разной толщины (давала о себе знать типичная практика британского флота) и изготовлялись из крупповской легированной стали с поверхностной цементацией и последующей закалкой.

Главный броневой пояс имел протяженность 118,3 м от наружной поверхности барбета башни "А" до наружной поверхности барбета башни "У" и покрывал 58,7% длины корпуса корабля на участке расположения главных жизненных частей корабля (котельно-машинной установки, артиллерийских погребов, постов управления). Он подразделялся по высоте на два отдельных пояса — ватерлиния была защищена 229-мм броневыми плитами от уровня нижней до уровня средней палубы (нижняя часть главного броневого пояса), выше уровня средней палубы до уровня главной палубы толщина плит составляя 178-мм (верхняя часть главного броневого пояса).