Стволы орудий после каждого выстрела продувались сжатым воздухом во избежание выброса горячих газов на комендоров. Артиллерийские погреба главного калибра располагались согласно стандартам Королевского флота: пороховые над снарядными. Для тех и других погребов были предусмотрены системы орошения и затопления через кингстоны с гидроприводом.

Для придания орудиям нужного угла возвышения стволы при помощи качающейся части станка поднимались на цапфах — массивных втулках с каждой стороны станка. Наведение орудий по горизонту осуществлялось вращением всей башни относительно вертикальной оси при помощи механизма горизонтальной наводки. Углы наводки как горизонтальной, так и вертикальной задавались наводчику орудий артиллерийским офицером с поста управления огнем центральной наводки (ПУОЦН). Орудия башни могли наводится самостоятельно с помощью башенных прицелов. В этом случае данные для стрельбы вычислялись с помощью таблиц командиром башни и по его команде вводились в прицельное устройство.

Примерно за полтора года до завершения постройки турецкого "супердредноута" британцы приняли обширную программу по оснащению крупных боевых кораблей Королевского флота системой управления огнем центральной наводки орудий главного калибра. В 1916 году этой системой был оснащен линейный корабль "Эрин". Согласно этой системы управление огнем осуществлялось из центрального поста через прибор "Скотт-Виккерса", расположенного в рубке, на площадке фор-марса. Пост управления огнем центральной наводки (ПУОЦН) был оснащен приборами для выработки прицела и целика и спусковым устройством с револьверной рукояткой. Кроме этого в рубке поста был размещен 9-футовый (2,74-м) дальномер для определения расстояния для цели. Управление стрельбой осуществлял артиллерийский офицер и трое подчиненных: вертикальный наводчик, горизонтальный наводчик и телеграфист, передающий данные о стрельбе орудий по цели.

Данные для стрельбы (углы горизонтальной и вертикальной наводки, а также скорость изменения дистанции до цели) ПУОЦН получал от прибора управления артиллерийским огнем (ПУАО) Дрейера, расположенного на платформе ниже фор-марса в специальной рубке. Резервный ПУАО установили в кормовой возвышенной башне "X", выполнявшей функцию главной. В каждой орудийной башне находился принимающий прибор "следи за стрелкой". Кроме ПУОЦН 9-футовыми дальномерами были оснащены: дальномерный пост, располагавшийся на носовом мостике, каждая орудийная башня, чтобы быть готовыми управлять стрельбой в автономном режиме в случае выхода из строя ПУОЦН. Для этого орудийные башни имели два поста вертикальной и один пост горизонтальной наводки.

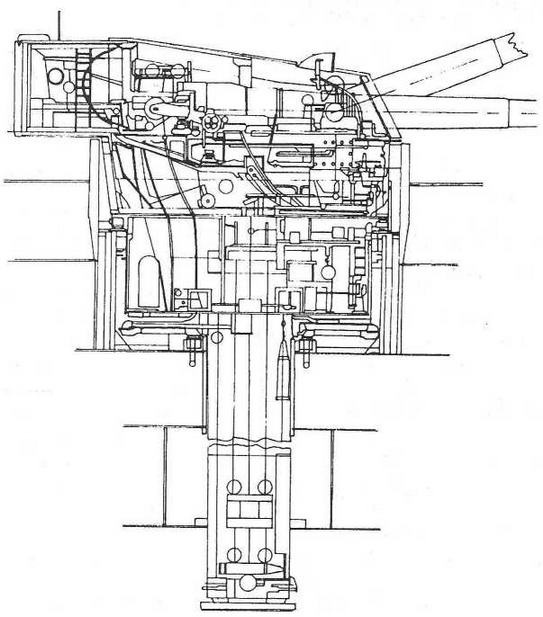

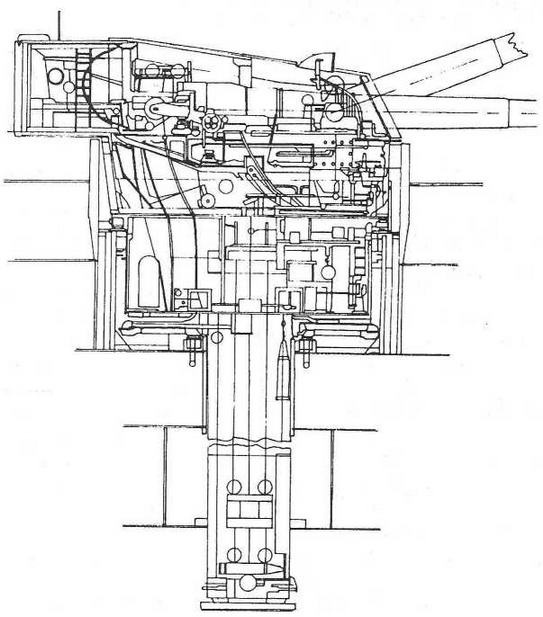

Продольный разрез двухорудийной 343-мм башенной установки линейного корабля "Эрин" (орудие образца Mk VI с длиной ствола 45 калибров.

В 1918 году для определение расстояния до воздушных целей на крыше рубки ПУОЦН был установлен 15-футовый (4,57-м) дальномер (позже был заменен 9-футовым), Во всех дальномерах, поставляемых оптико-механической фирмой "Бар и Струд", использовался принцип совмещения изображения. Оператор видел два изображения цели — одно над другим. При освещении верхнего и нижнего изображения прибор показывал точную (до нескольких метров) дистанцию до цели и оператору оставалось только определить ее по специально градуированной шкале прибора.

Зенитный дальномер, такого же принципа работы, определял не только дистанцию, но и высоту цели. В 1917 году на "Эрине" были установлены два циферблатных указателя дистанции до цели" ("range clock"): один на фок-мачте, ниже рубки ПУАО, второй на верхней части кормовой палубной надстройки, перед башней "X". В том же году на орудийные башни "В" и "X" белой краской нанесли шкалы углов горизонтальной наводки орудий ("deflection scale). Просуществовав три года, в 1920 году шкалы закрасили.

Согласно проекта в качестве средней артиллерии турецкий дредноут получил шестнадцать 6-дм (152-мм) орудий образца Mk XVI ("Марка XVI"), раздельного заряжания, с длиной канала ствола 50 калибров (7600 мм). Орудие этой модели, спроектированное в 1911 году в Бюро вооружений компании "Виккерс" обладала рядом достоинств: скорострельностью (6 выстрелов в минуту) и быстротой наводки. Кроме этого являясь достаточно мощным орудием с длинным стволом (на линкорах "адмиралтейских" проектов, начиная с "Айрон Дюка", 6-дм противоминные орудия имели длину ствола 45 калибров) и настильной траекторией полета снаряда, оно позволяло уверенно поражать миноносцы противника на большой дистанции.

Орудие стреляло фугасным снарядом, начиненным лиддитом, весом 45,5 кг, с начальной скоростью у дульного среза 914 м/сек, которая обеспечивала максимальную дальность стрельбы около 80 кабельтовых (14800 м). В штатный боекомплект, который составлял 150 выстрелов на орудие, входили фугасные, полу бронебойные снаряды и шрапнель. В отличии от "Айрон Дюка", на котором батарейные плутонги были устроены ближе к носу, батареи противоминной артиллерии "Эрин" были смещены к корме, что значительно снизило их заливаемость. Орудия разместили поровну, по восемь, вдоль правого и левого борта, образовав, таким образом, две очень протяженные артиллерийские батареи.

Высота расположения батарейной палубы над килем корабля составляла 13,56 м. Первые шесть (по три на каждый борт) орудий были направлены в сторону носа, а последние шесть (по три на каждый борт) — в сторону кормы. Все орудия каждой батареи имели возможность стрельбы на один борт. Таким образом размещение противоминной артиллерии позволяло равномерно концентрировать огонь в нос и корму. Все орудия имели 3-дм (76-мм) броневые противоосколочные щиты цилиндрической формы ("орудийная ниша") которые полностью позволяли использовать максимальный угол вертикальной наводки как при поднятых (+15°), так и при склоненных (-5°) стволах орудий, сохраняя при этом полный сектор обстрела по горизонту, который для носовых и кормовых орудий составлял 130°, а для четырех (по два на каждый борт), расположенных на миделе—120°. Подача боезапаса на противоминные батареи осуществлялась из артиллерийских погребов 152-мм снарядов и зарядов, расположенных за погребами главного калибра в носовой части, двумя подъемниками левого и правого борта, после чего на специальных тележках по рельсовому пути снаряды развозились к орудиям.

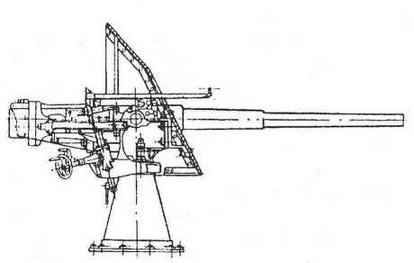

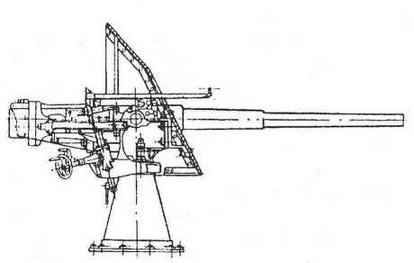

Наружный вид 6-фунтовой (57-мм) пушки образца Mk I.

Батарейные палубы, также как и крыша над ними (на уровне палубы полубака), были забронированы плитами толщиной 38 мм на всей площади размещения орудий. Высота расположения батарейной палубы над нормальной ватерлинией составляла 6,1 м. Каждая батарея была разделена тремя 25,4-мм броневыми траверзами, а с тыла каждую батарею прикрывала отдельная продольная стальная переборка толщиной также 25,4 мм, образовав, таким образом, с каждого борта четыре довольно просторных каземата, в каждом из которых разместились по два 152-мм орудия. Снаружи батареи защитили более тонким, чем на "Айрон Дюке", 5-дм (127-мм) броневым поясом (против 6-дм) ввиду его большой протяженности — от траверза центра орудийной башни "А" до траверза центра орудийной башни "У". По высоте броневой пояс расположился от уровня палубы полубака до уровня верхней палубы.