Онлайн книга «Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть I. Линкоры типов “South Carolina”, “Delaware”, “Florida” и “Wyoming”.»

Линейный корабль типа "Флорида” (Продольный разрез в районе мидель-шпангоута)

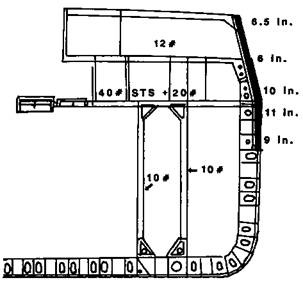

Причина отказа от этой идеи заключалась в желании улучшить защиту противоминной батареи, а также защиту дымоходов. Необходимость такой модификации была четко высказана на конференции в Военно-Морском Колледже по вопросам проектирования линкоров. Однако любое положительное решение этого вопроса грозило перегрузкой, для компенсации которой приходилось думать, на чем сэкономить. Единственно реальной возможностью был отказ от намерений установить 152-мм противоминную артиллерию. В итоге и был найден компромисс в виде нового 127-мм орудия длиной в 51 калибр – более мощного, чем стандартное на тот момент 50-калиберное. Новые корабли получили 16 таких орудий – 8 в середине корабля в каземате, еще два прямо над носовой парой казематных орудий, два в носовой части и 4 в корме.

Система броневой защиты в основном была идентична двум предыдущим линкорам. Однако противоосколочное бронирование выполнялось из новой стали STS (сталь повышенного сопротивления), вместо ранее применявшейся никелевой стали.

В ноябре 1909 года, когда корабли уже строились, по предложению Бюро Вооружения, на “Юту” решили установить поверх боевой рубки новый вращающийся бронированный пост управления огнем. Вначале Бюро представляло его себе в виде громоздкой конструкции, насыщенной разнообразным оборудованием, включая главный дальномерный пост с большим дальномером, но аппетиты пришлось умерить. Чтобы поддерживать такое сооружение, боевую рубку пришлось бы увеличить до размеров барбета башни ГК, что было неприемлемо по соображениям веса и распределения нагрузок. В поисках решения перебрали многие варианты вращающегося поста. Это заняло много времени, и различные варианты этой конструкции предлагались к установке на разные линкоры, вплоть до типа “Невада”, но один из ранних прототипов все же смогли установить еще на “Юте”.

Позднее подобные вращающиеся посты устанавливались на корабли типов “Вайоминг” и “Нью Йорк”. Это были довольно легкие конструкции с противоосколочным бронированием. Однотипный с “Юта” линкор “Флорида” получил просто несколько увеличенную – для размещения дополнительного оборудования – боевую рубку, в которой и располагался пост управления огнем. На службе такой вариан’г его размещения показал себя вполне удовлетворительно. Впоследствии новые корабли, начиная с типа “Нью Йорк”, оснащались встроенными башенными дальномерами в задней части возвышенных башен, что сделало нужду в отдельных вращающихся дальномерных постах сомнительной.

Интересно, что в этот период американские линкоры получили совершенно ничем не защищенные дальномеры прямо на крышах верхних башен. Идея нововведения состояла в том, что эти посты дадут точную дистанцию до противника только для первого залпа, в начале боя. После этого корректировка огня будет вестись по всплескам, частью из постов в боевой рубке, частью из верхних (на мачтах) постов, также не имевших прикрытия. В принципе это имело смысл, если бой планировалось вести на предельных дистанциях, где попадания относительно редки и не приходится ожидать “ливня” снарядов скорострельной артиллерии среднего калибра. В этом случае легкая броня была бы даже вредна, т.к. вызвала разрыв бронебойного снаряда, в то время как совсем легкие конструкции он мог бы пройти навылет без взрыва, нанеся минимальный ущерб.

Таким образом, уже в 1906 году начали вызревать идеи, которые приведут к полному пересмотру доктрины бронирования американских линейных кораблей в 1911 году.

Богатейший опыт, сам процесс обобщения которого занял довольно много времени, дал кругосветный поход “Великого Белого Флота” – американской линейной эскадры из 16 броненосцев, в 1907-1909 гг. Этот поход, организованный президентом Теодором Рузвельтом, должен был показать растущую мощь американского флота, который до сих пор использовался не совместно, как единая боевая сила, а в стиле, характерном для старинного парусного флота – все корабли плавали как бы сами по себе, и лишь при необходимости из них организовывались небольшие “посыльные” соединения. Теперь следовало показать всем – а особенно Японии, слишком возгордившейся после русско- японской войны, что положение меняется. В Японии антиамериканские настроения особенно выросли после того, как в результате испано-американской войны вблизи появился форпост США – Филиппины. Надежно и быстро укрепить этот форпост было нереально, и США оставалось надеяться, что в случае чего небольшая армия на Филиппинах, отступая с боями, продержится, пока эскадра не пересечет Тихий океан и не разгромит японский флот в генеральном сражении. Притом из всего этого не должна была получиться история, подобная походу российской второй тихоокеанской эскадры. Исходя из таких предпосылок, и было спланировано плавание “Великого Белого Флота”.

Поход прошел успешно, обогатив моряков бесценным опытом. Часть из этих уроков, имевшая непосредственное отношение к текущим проектам линейных кораблей, заключалась в следующем.

Броненосцы всех проектов оказались довольно “мокрыми”, страдая от заливания почти при любом состоянии моря, хотя и не настолько, чтобы, например, вывести из строя башни главного калибра, как опасались некоторые эксперты. Настоятельно требовалось увеличение высоты борта, особенно в носу. Это значило, что придется увеличивать и ширину корабля, а следовательно, и размеры корпуса в целом. При этом любые устройства, нарушавшие чистоту обводов в носовой части, такие как спонсоны, якорные устройства и т.п. резко увеличивали брызгообразование. Все это относилось к “экономической” скорости хода – порядка 10 узлов. Экономическая скорость новых дредноутов составляла 15 узлов, что сулило усугубление вышеупомянутых проблем.

Казематные батареи также оказались чрезвычайно “мокрыми” – настолько, что возникала угроза попадания забортной воды по линиям подачи в погреба. Поэтому на линкорах типа “Юта” казематы расположили несколько выше, чем на дредноутах предыдущей серии. Другой важный опыт касался бронирования. Оказалось, что даже у полностью загруженных кораблей на океанской волне часто обнажалась нижняя кромка броневого пояса. Понятно, что в этих обстоятельствах попадание под пояс в районе погребов могло стать гибельным. Следовательно, стандартная 8-футовая (2,44 м) высота броневого пояса должна считаться недостаточной.

Главный конструктор флота Ф.Х. Робинсон подчеркивал важность усиления бронирования рулевых приводов и уменьшения, насколько возможно, верхних надстроек, во-первых, для повышения остойчивости, во-вторых, как лишних целей, часто вызывавших разрыв бронебойных снарядов с тяжелыми последствиями для верхних конструкций корабля. Важность этих мер убедительно показала русско-японская война. В идеале, считал Робинсон, надстройки должны состоять из минимума хорошо защищенных боевых постов, откуда осуществлялось бы полное управление кораблем и в военное, и – для практики – в мирное время. Следовательно, размеры броневых рубок и их насыщенность оборудованием стоило увеличивать, а от открытых мостиков отказаться совсем, – что и стало систематически проводиться в жизнь, по крайней мере, до середины первой мировой войны. При этом, поскольку управление эскадрой требовало больше людей и оборудования (наблюдательного, связи и пр.), чем одним кораблем, то ясно, что боевая рубка флагманского линкора должна отличаться сильно увеличенным объемом. Отсюда следовало, что определенная часть линкоров изначально должна строиться как флагманские. Это означало отход от устоявшихся понятий и практики, когда роль флагмана мог выполнять любой крупный корабль, особенно линкор.