Дебаты вокруг выбора калибра орудий линкоров были очень жаркими. Особенно горячо отстаивал позицию непримиримых противников 14-дюймовок Уинстон Черчилль, в то время член парламента. В специальном открытом письме от 1 августа 1936 года он писал, адресуясь к лордам Адмиралтейства:

"Если бы я был на вашем месте, то ничто не заставило бы меня поддаться на принятие 14-дюймовок. Адмиралтейство попадет в глупое положение, если вляпается в постройку пары кораблей с 14- дюймовыми пушками, в то время как и Япония, и США через несколько месяцев примутся за 16-дюймовые. Я бы подумал о возможности отложить [закладку] и наверстать упущенные полгода во время постройки. Чудовищная идея - строить британские линкоры стоимостью по 7 миллионов фунтов, которые не являлись бы сильнейшими в мире! Как говорил старина Фишер: "Британский флот всегда путешествует первым классом".

Мнение бывшего первого лорда Адмиралтейства и будущего премьера, также как мнение других влиятельных в британском флоте персон своей роли не сыграло, и весьма спорное решение было принято. Все же сами орудия явились шагом вперед по сравнению с 15- и 16-дюймовыми пушками производства 1910-1920 гг. Англичане наконец отказались от традиционной проволочной конструкции, перейдя к современной технологии с цельным стволом, изготовленным методом центробежной отливки, в который вставлялся тонкий лейнер. Это позволило получить более легкое орудие с меньшим прогибом ствола, от которого страдали "проволочные" пушки.

Иногда проскальзывают утверждения, что 356- мм орудие Мк VII для "Кинг Джордж V" является развитием пушки Мк I того же калибра, устанавливавшейся на строившемся для чилийского флота линкоре "Альмиранте Латорре", входившем в состав британского флота в годы первой мировой войны под названием "Канада". Видимо, они основываются на близости баллистических характеристик обоих орудий, хотя по конструкции эти две пушки не имеют ничего общего. В частности, вес ствола орудия Мк I составлял 85 т, тогда как ствол нового орудия весил 77,3 т.

Британцы не изменили наметившейся с конца первой мировой войны тенденции к тяжелым снарядам при относительно низкой начальной скорости. 722-кг 356-мм снаряд имел баллистический фактор (отношение массы к квадрату калибра в дециметрах) около 57, почти столько же, сколько 15-дюймовый снаряд (61) и больше, чем 16-дюймовый "нельсонов" (55). Низкая начальная скорость позволила достичь хорошей продолжительности службы ствола, которая составляла 340 выстрелов с полным боевым зарядом.

Следует сказать несколько слов о самих снарядах, являвшихся, пожалуй, наиболее удачным элементом главного вооружения. После явно неполного успеха своих снарядов в битве при Цусиме и недостаточной эффективности их в Ютландском бою британцы к концу 1-й мировой войны разработали отличные бронебойные снаряды. 14-дюймовый снаряд содержал около 2,5% ВВ, в качестве которого использовался "шеллит" - смесь 2/3 пикриновой кислоты (тринитрофенола) и 1/3 менее способного к детонации динитрофенола. Некогда опасный "лиддит" теперь не детонировал в стволе вследствие правильного подбора состава смеси и конструкции полости снаряда. На "макаровский" бронебойный наконечник надевался дополнительный тонкий баллистический колпачок, имевший очень острую форму с радиусом кривизны от 6 до 12 калибров снаряда. Продуманной являлась и конструкция взрывателя, помещенного в специальную втулку, несколько удаленную от донной части, что увеличивало шанс сохранения его работоспособности при косых ударах о преграду. В общем, британский бронебойный снаряд вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды, обеспечив приемлемый процент детонации при попадании и достаточную пробиваемость, в особенности гомогенной брони. Правда, американские специалисты считают, что их снаряды с еще большим баллистическим фактором и меньшим зарядом обеспечивали более высокую пробиваемость очень толстой брони, но итоги боев с отлично бронированными немецкими линкорами показывают, что англичанам удавалось быстро выводить из строя их артиллерию с пробитием плит башен и барбетов, примерно равных по толщине калибру снаряда. Англичане настолько доверяли своему бронебойному снаряду, что на протяжении большей части войны боекомплект линкоров типа "Кинг Джордж V" состоял полностью из снарядов этого типа. Только в конце действий на Тихом океане на борт бралось некоторое количество специальных фугасных снарядов для обстрела берега.

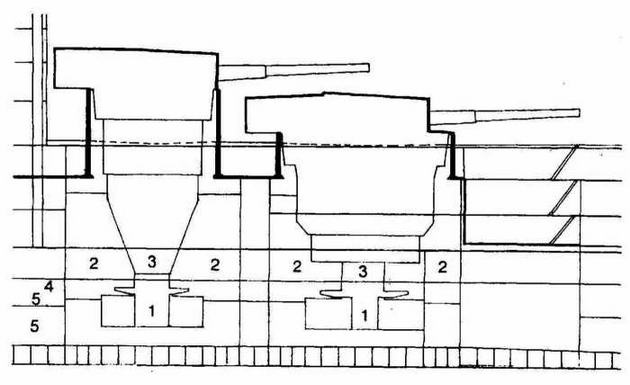

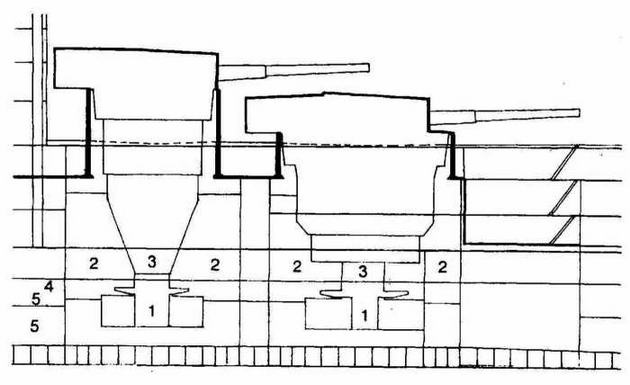

Носовая группа башен

1. Погреб зарядов ГК

2. Погреб снарядов ГК

3. Перегрузом ное отделение

4. Погреб 133-мм снарядов

5. Погреб 133-мм зарядов

Возвращаясь к конструкции орудия, интересно отметить, что выигрыш в весе ствола был сведен на нет желанием сделать минимальные амбразуры. Цапфы расположили настолько близко к затвору, что на казенную часть пришлось навесить дополнительный груз-противовес весом 11,5 т. Такой способ центровки назывался "эльсвикским" и для крупных орудий применялся редко. Так, на 381-мм установках применялась балансировка орудия при расположении цапф в естественном центре тяжести ствола. Противовесы утяжелили корабль на 115 т абсолютно бесполезного веса, к тому же высоко расположенного. Правда, в результате удалось создать низкие башни с большим углом возвышения и лобовой плитой относительно малой площади. Вышеупомянутая 381-мм башня британских линкоров времен первой войны с естественной балансировкой ствола, имевшая примерно те же геометрические размеры, что и двухорудийная башня "Кинг Джордж V", могла обеспечить угол возвышения не более 20 градусов, против 40 у новой установки.

Десять орудий главного калибра располагались в двух четырехорудийных башнях Мк-III ("А и "Y") и одной двухорудийной Мк-II (башня "В"). Выбор четырех орудийной установки был связан прежде всего с неудовлетворительными результатами, полученными в ходе эксплуатации трехорудийных башен "нельсонов". Англичане всегда предпочитали установки с четным числом стволов, поскольку это значительно упрощало синхронизацию подачи боезапаса. Как мы уже отмечали, двухорудийная возвышенная башня явилась как бы "побочным продуктом", не предусмотренным первоначальным проектом. Ее конструкция почти полностью повторяла конструкцию четырехорудийной, естественно, за исключением числа стволов и размеров самой башни.

Орудия в башнях, устанавливались в отдельных люльках и могли наводиться и стрелять независимо друг от друга. Угол возвышения достигал 40°, а снижения -3°. Горизонтальные углы обстрела для башен "В" и ’Т" составляли 270°, для носовой башни "А" 286°. Это соответствовало следующей диаграмме обстрела: от 0° (прямо по носу) до 45° - 6 орудий, от 45° до 135° - все 10, от 135° до 143° - 8, и от 143° до 180° (прямо на корму) - 4. Такое распределение можно считать вполне удовлетворительным, хотя на предельных углах в нос и корму надстройки по-прежнему попадали в зону действия дульных газов, и кроме крайних случаев эти углы не рекомендовались. Горизонтальная и вертикальная наводка осуществлялась гидравлическими приводами со скоростью соответственно 2 и 8 град./сек. Более высокая скорость вертикальной наводки обуславливалась не только меньшей массой (перемещались только орудий, а не вся башня), но и тем, что заряжание осуществлялось при фиксированном угле возвышения. Такое техническое решение было как бы шагом назад по отношению к установкам времен первой войны, которые могли заряжаться при различных углах, однако инженеры пошли на него сознательно, мотивируя свой выбор тем, что конструкция башни значительно упрощается, а падение скорострельности из-за необходимости приводить ствол на угол заряжания (5 градусов), а затем возвращать на нужный угол возвышения легко компенсируется повышением мощности и надежности приводов. Такое обоснование можно признать только отчасти, в особенности если вспомнить, что одним из "козырей" 14-дюймовки должна была стать ее высокая скорострельность. В действительности надежное решение конструкции качающегося зарядника в случае установок новых линкоров было бы почти невозможным, поскольку на них хранилища зарядов располагались над снарядными погребами. В результате заряды в заряднике оказывались над снарядом, и при переменном угле заряжания в некоторых случаях требовалось бы перемещение зарядника в двух противоположных направлениях с разной скоростью, что при больших массах частей находилось вне технических возможностей того времени. В результате даже проектная техническая скорострельность нового орудия оказалась весьма скромной (полный цикл от открытия затвора до выстрела - 30 сек.), а уже в ходе создания установки предполагалось, что она будет способна давать 1 залп в 40 секунд, т.е. 1,5 залпа в минуту. Такую же скорострельность развивали практически все 16-дюймовые орудия, как более старые, так и новые, так что и в плотности огня "Кинг Джордж V" не был в выигрыше, уступая своим возможным противникам в весе снарядов, выпускаемых за минуту.