Образцом для такого конструктивного решения могло быть крепление, осуществленное на Галерном островке 28 апреля 1905 г. на эскадренном броненосце "Андрей Первозванный". Серебряная сувенирная доска, поступившая в музей в том же 1905 г., символизировала, как вскоре стало видно, закат доцусимской бюрократии. В последний раз упоминался в ее тексте приведший флот к Цусиме и присутствовавший на церемонии закладки "Его императорское высочество генерал-адмирал Алексей Александрович". Милостиво разрешивший провести церемонию закладки, он мыслями был уже в Париже, куда каждую весну и осень влекло его нетерпеливое холостяцкое сердце, где всегда ждали его объятий дамы тамошнего полусвета.

Чрезвычайно довольным собой должен был казаться и Н.Е. Кутейников, еще не уставший, видимо, от блеска и тяжести генерал-лейтенантских эполет. Только в начале минувшего года получил он этот настоящий военный чин и избавился от прежнего полуштатского "звания", которые продолжали носить изгои флота — корабельные инженеры. Карьера теперь казалась и вовсе блестящей и обеспеченной. Спокойны и довольны службой должны были быть и другие присутствовавшие при закладке важные чины. Управляющий морским министерством генерал-адъютант Ф.К. Авелан занял свою должность благодаря смерти в 1903 г. его предшественника П.П. Тыртова. Благополучный пятый год твердой рукой вершил делами в МТК, только что (14 марта 1905 г.) сделавшись генерал-адъютантом, первый, как он думал о себе, интеллектуал флота вице-адмирал Ф.В. Дубасов. Грех было жаловаться на свою только что (в октябре 1903 г.) полученную должность и через год полученный вице-адмиральский чин командиру Санкт-Петербургского порта Н.П. Кузьмичу. Бывший (в 1891–1900 гг.) черноморец, четыре года отслуживший затем в должности младшего флагмана эскадры Тихого океана, он теперь получил вполне заслуженную столичную "награду".

Но никому из названных высоких чинов уже не суждено было присутствовать при еще какой-нибудь новой закладке, для всех 1905 г. стал последним годом благополучной службы, всем — кому под давлением последствий цусимской катастрофы, кому — под ножом террориста — предстояло прервать столь благополучную до того службу. Пока же в счастливом неведении об ожидавшей их судьбе все высокие администраторы вместе с автором проекта Д.В. Скворцовым и строителем корабля, младшим судостроителем Афонасьевым вполне благополучно совершали всегда волнующий и обещавший кораблю счастливое будущее ритуал закладки.

Но прошло три недели, и проект должен был претерпеть новые серьезные переделки, продолжавшие тот невыразимо изменчивый путь семнадцати вариантов, которые впоследствии насчитали на Адмиралтейском судостроительном заводе. 17 мая журналом по кораблестроению, учитывая уже совершившийся цусимский опыт, все тридцать две 75-мм пушки решили из проекта изгнать и заменить на 20 120-мм. Соответственно численность команды с 800 чел. сократилась до 750 чел. Выручило другое, может быть самое конструктивное решение МТК — из четырех подводных аппаратов оставить только два. Журналом по кораблестроению № 11 от 21 июня 1905 г. для облегчения корпусов обоих кораблей палубный броневой настил (кроме бортового стрингера) с 38,1 мм уменьшали до 31,7 мм. Это предложение Д.В. Скворцова пришлось принять, несмотря на то, что подлежащие замене плиты были уже изготовлены. Толщину верхней и нижней палуб уменьшали до 6,35 мм. Их бимсы устанавливали на расстоянии 1,22 м (проектная шпация), на протяжении брони казематов предусматривались промежуточные шпангоуты. Итоговая экономика веса составляла 130 т.

Задумываться пришлось и о боевой остойчивости — той, какая обеспечивается только высотой надводного борта, прикрытого броней. Все были потрясены происходившими при Цусиме одна за другой катастрофами с потерей остойчивости новейших броненосцев типа "Бородино". Страхи, правда, оказались преувеличенными — корабли погибали, как это почти всегда бывает, не от конструктивных дефектов, а но вине человеческого фактора. Потери остойчивости можно было избежать (как это и было сделано на "Орле") своевременным открениванием кораблей путем контрзатопления отсеков. Едва ли не решающую роль в этих катастрофах, как показало исследование корабельного инженера Матросова, сыграло наличие больших масс воды, скапливающейся на внутренних палубах кораблей в результате тушения пожаров. Теперь задача решалась одновременно на обоих берегах Невы на Балтийском заводе и на Галерном островке. Известно, что подполковник А.Н. Крылов, состоя консультантом Балтийского завода, 8 августа 1905 г. подал начальнику завода докладную о недостаточной боевой остойчивости броненосца "Император Павел I" и мерах, необходимых для ее повышения.

Параллельно с этой инициативой, или, может быть, под ее влиянием Д.В. Скворцов 25 августа обратился к главному инспектору кораблестроения с развернутым докладом (№ 2757). В нем он перечислял сформированные еще до войны основные задания на проектирование броненосца "Андрей Первозванный". Назывались 18-уз скорость, артиллерия в двухорудийных башнях, большой запас угля, 5 минных аппаратов, броневой пояс по всему борту 3,66 м ширины с углублением 0,91 м ниже ватерлинии, усиленное и частое подразделение корпуса переборками против минных взрывов. Не забыл он указать и на предъявленное проектантам условия по возможности ограниченного водоизмещения, немного превосходящего водоизмещение перегруженных броненосцев типа "Бородино". "После порт-артурских морских боев" пришлось пойти на сильное изменение проекта с заменой 75 и 47-мм пушек на двадцать 120-мм, подняв часть их на одну палубу выше и предусмотрев их защиту броней.

Это решение мотивировалось тем же боевым опытом (хотя и существовали мнения о бесполезности такой защиты, недейственной против огня тяжелой артиллерии). Опыт Цусимского боя, считал Д.В. Скворцов, указал на недостаточность обеспечения остойчивости русских кораблей. Расчетная проверка по материалам проекта "Андрея Первозванного" показала, что "при разрушении всего надводного борта, незащищенного броней, максимум остойчивости корабля получается только при крене 15°, между тем, при целом борте этот максимум приходится при 30°. Историк судостроения и флота М.М. Дементьев о линейных кораблях — дредноутах типа "Севастополь" как-то отозвался в словах "это проект напуганных". Речь шла о "размазанности" брони этих кораблей, не обеспечившей, как об этом запоздало догадались, защиты от огня тяжелых орудий. Эта "напуганность", невыразимо острая в год цусимской катастрофы, по-видимому, безраздельно владела всеми кругами судостроения и флота. Все словно бы забыли о недавней пионерской роли отечественного судостроения в решении непотопляемости кораблей и тех преимуществах, которые она несет для обеспечения его живучести.

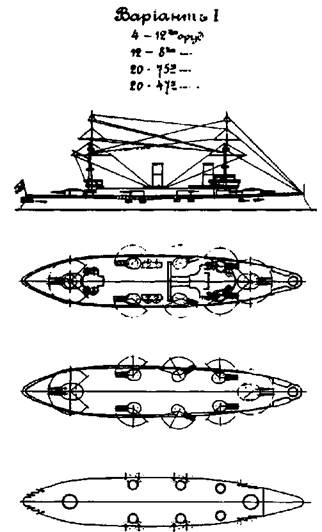

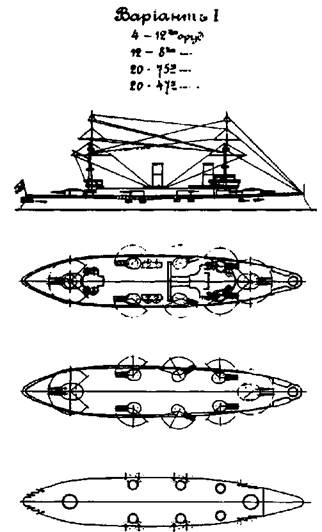

Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1-й вариант расположения артиллерийского вооружения)

Опыт "Орла", который умелым применением средств непотопляемости спасли от гибели его инженеры В.П. Костенко (походная подготовка) и Н.М. Румс, еще находившийся в плену, собравшимся не мог быть известен. И потому Д.В. Скворцов с убежденностью делал заключение: "отсюда ясно видно, что защита броней бортов этого броненосца ("Андрей Первозванный" — P.M.) недостаточно распространена и необходимо изыскать средства для получения этой защиты за счет других каких-либо весов". Ничем не упоминая средств непотопляемости, Д.В. Скворцов видел решение проблемы в замене средних 203-мм башен одиночными казематными установками и употреблении на броню полученного выигрыша веса. Следовало также ввести поперечные переборки между верхней и поперечной палубами и принять меры к понижению всех надводных грузов (рубок, шлюпок, мостиков), что позволит понизить центр тяжести.