26 сентября/9 октября ''Андрей Первозванный" в составе бригады был занят маневрами на переходе (с 6 час. 35 мин.) из Гельсингфорса в Ревель, куда пришли в 4 часа дня. Утром 27 сентября вышли в море в направлении к Гельсингфорсу. Днем управление перенесли в боевую рубку, подняли боевой флаг (как в доцусимское время — красный с косицами). Скорость довели до 13 уз и всей бригадой по щиту, буксировавшемуся ледоколом "Петр Великий", идя в кильватерной колонне, провели стрельбу в самых сложных условиях— на циркуляции. Свое искусство маневрирования "Андрей Первозванный" проявил, идя в Лонгерне.

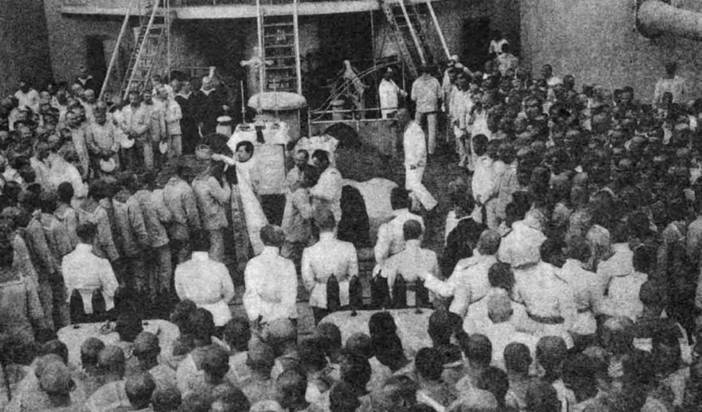

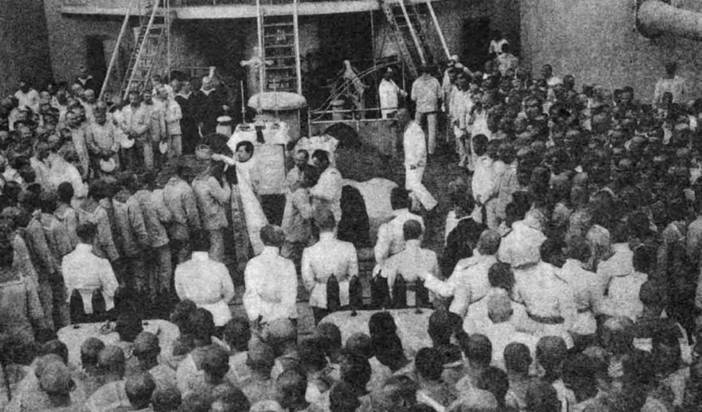

Война объявлена. Благословение команды на "Андрее Первозванном" после выхода из Кронштадта

В тот же день флот получил зловещее предостережение об особой опасности — дозорный крейсер "Адмирал Макаров", осматривая очередное судно, чудом избежал гибели от торпеды германской подводной лодки. Командир лодки стрелял по стоявшему у лайбы крейсеру, а он, окончив осмотр, успел дать ход. Какие-то меры предосторожности были приняты, но явно недостаточные. И 28 сентября, почти на глазах экипажа "Новика", занятого поисками подводном лодки, она сумела нанести ужасающий удар. В одну или две минуты — ошеломленные люди не вели им счет — с поверхности моря исчез крейсер "Паллада". Взрыв был вызван попаданием одной торпеды, выпущенной германской подводной лодкой. Это была какая-то мистическая катастрофа. Подтвердив легкомыслие тех, кто заказывал три подобных корабля по проекту XIX в., катастрофа погубила все 594 человека, составлявших экипаж "Паллады". На месте катастрофы не осталось никаких следов погибших, и только впоследствии 8 октября — море вынесло на берег тело старшего артиллерийского офицера (и в этом был свой мистический смысл) лейтенанта Л.А. Гаврилова 2. И лишь великим даром Всевышнего приходится объяснять почти чудесное избавление от гибели следовавшего за "Палладой" крейсера "Баян". Зрелище произошедшей на его глазах и по его вине катастрофы так, возможно, повлияло на командира германской подводной лодки, что он не посмел (или не успел) гарантированно уничтожить "Баян", который, как и "Паллада", идя без охраны миноносцев, беззаботно подставлял свои борта под торпедный выстрел.

В новое плавание бригада линейных кораблей уходит на восток. В двухдневном походе 8/21-9/22 октября корабли одновременно с продолжением учений (комендоров и дальномерщиков) совершила плавание к о. Гогланд. Для полноты отработки встречного боя первая полубригада склонялась влево и удалялась от второй, чтобы появиться с того направления, откуда ее не ожидали. После ночной якорной стоянки корабли в 4 часа продолжили маневры, эволюции и учения дальномерщиков, бравших на прицел то удаляющиеся, то приближающиеся корабли. Как в старое доброе время — по примеру порт-артурской эскадры вице-адмирала О.В. Старка (1845–1928, Гельсингфорс) — эволюции производили особенно усиленные: с переменами строя из фронта в кильватер и обратно, с описанием коордо-натов и, наконец (что не рисковали делать в Порт-Артуре), меняя скорости в широком диапазоне. После 90-мильного плавания второго дня около полудня вернулись в Гельсингфорс. Это была главная база, которую флот покидал только на время боевых и учебных походов. Но и в этой, защищенной бонами базе, каждый вечер на кораблях задраивали переборки и иллюминаторы, играли отражение минной атаки. Здесь же 26 октября/8 ноября состоялось смещение начальника бригады барона Ферзена. Одной из причин, а, может быть, и главной, послужил видимо, недостаток воинского духа, чего Н.О. Эссен особенно не терпел и за что еще ранее сместил командира "Адмирала Макарова" капитана 1 ранга К.И. Степанова 2 (1866-?)

Вице-адмиральский флаг барона на "Андрее Первозванным" спустили в полдень 26 октября/8 ноября 1914 г. Взамен на "Императоре Павле I" подняли брейд-вымпел начальника бригады. Им стал оставшийся в прежнем чине (до производства 29 января 1915 г. в контр-адмиралы) капитан 1 ранга прежний командир "Императора Павла I" Аркадий Константинович Небольсин (1865–1917). Один из самых просвещенных офицеров флота, он, кроме ученых познаний (курсы гидрографического отделения морской Академии в 1892 г., штурманского офицерского класса в 1898 г., военно-морских наук в 1901 г.), владел еще в совершенстве английским и французским языками. В 1903–1904 гг. служил старшим офицером на черноморском броненосце "Ростислав", в этой же должности в 1904–1905 г. на крейсере "Аврора" прошел поход 2-й эскадры и бой при Цусиме. Затем по странному совпадению с судьбой барона Ферзена также (в 1905–1909 гг.) занимал должность морского агента в США, после чего в 1909–1911 гг. командовал канонерской лодкой "Кореец", а в 1911 г. принял под командование "Император Павел I".

Поспешное, без должной флотоводческой практики (какую в минной дивизии прошел сам Н.О. Эссен) выдвижение А.К. Небольсина было, конечно, следствием все той же "крайней бедности в людях", в котором, говоря о собственном назначении, в свое время признавался императору генерал А.А. Куро-паткин (1848–1925). Это о нем же в доцусимское время один из хитрых министров предшествующего царствования, А.А. Абаза (1821–1895) высказался на удивление провидчески: "…умный генерал, храбрый генерал, но душа у него штабного писаря" (Витте. С.Ю. Воспоминая. Т. 2, М., 1960. с. 157). В назначении А.К. Небольсина мог проявиться и обыкновенный протекционизм.

"А мы все стоим и стоим, — записывал в дневнике И.И. Ренгартен, — это отчаянно тяжело, и никто из личного состава даже не знает, что нам категорично запрещено начинать активные действия и нам строго указана операционная зона к Ost от линии Дагерорт — Утэ. И личный состав начинает нервничать". Вот почему Н.О. Эссен во время акции IV и V германских эскадр, скрепя сердце, вынужден был держаться на данной ему операционной линии. Вот почему оставались в бездействии линейные корабли. По счастью, Н.О. Эссену удалось убедить командование армии в полезности для боевых действий на суше активных минно-загради-тельных операций силами миноносцев. Первая такая постановка, осуществленная особым полудивизионном еще 25 сентября/8 октября на параллели Виндавы, была, как и две последующие оборонительной.

И только линейные корабли продолжали составлять неприкосновенный, но постоянно продолжавший готовиться к бою резерв, он же — главные силы. Днем 27 октября/9 ноября "Андрей Первозванный" в составе бригады снялся с якоря на внутреннем Свеаборгском рейде и Лонгернским проливом вышел на внешний рейд. Бригаду снова возглавлял "Рюрик" под флагом командующего флотом, он же утром 29 октября снова вывел ее в море. С 9 час. 45 мин., когда следом за "Рюриком" выстроили кильватерную колонну ("Слава" — шел концевым). Корабли безостановочно по сигналам адмирала меняя курсы и хода, маневрировали в кильватерной колонне, идя общим направлением к Ost. В отдалении подобными же маневрами, как подготовкой к встречному бою, занималась бригада крейсеров. Одновременно на кораблях проводили учения по боевому расписанию, приучая прислугу действовать при разных курсах относительно солнца. В 15 час. 40 мин. в исходе 80-мильного плавания отдали якорь в бухте Папонвик. Одна из удобнейших бухт южного берега, она еще в доцусимское время служила местом стоянке учебных отрядов Балтийского флота и всем была памятна по прошедшему на ней революционному мятежу на крейсере "Память Азова" 19 июля 1906 г.