Канализация электрического тока осуществлялась по двум кольцевым магистралям — одна для электродвигателей, другая для освещения. Обе магистрали проходили по бортовым коридором нижней палубы от 28 до 90 шп. На случай ремонта, аварийной ситуации или боевых повреждений магистраль можно было разделить на восемь продолжавших действовать отрезков.

Управление и связь осуществлялись из трех рубок (боевой, дальномерной, кормовой артиллерийской) в надводной части и двух постов внутри корпуса — центрального и поста в рулевом отделении. Внутрикорабельная связь осуществлялась развитой системой переговорных труб, включавших, кроме внутрибашенных, и линию переговоров между командными и боевыми постами. В частности, из боевой и ходовой рубок переговорные трубы были проведены к главнейшим постам артиллерии, в оба машинных отделения, к станции рулевого электродвигателя, в центральный пост, в артиллерийскую и дальномерную рубки (с правой и левой стороны), к бортовым дальномерным постам правого и левого борта. Почти столько же труб было проведено из центрального поста. Переговорными трубами между собой сообщались машинные и котельные отделения, станции динамомашин, главные носовой и кормовой компасы, а главный носовой — с компасами в ходовой и боевой рубках, боевая рубка с обоими минными аппаратами, посты выгрузки элеваторов 1 20-мм и 8-дм казематных орудий с обслуживаемыми ими соответствующими казематами и их погребами. Аля передачи сигналов тревоги на корабле вблизи важнейших боевых постов было установлено в обшей сложности 42 колокола громкого боя.

Система каютных звонков подразделялась на восемь отдельных цепей: на вахту (из кают адмирала, начальника штаба, командира, старшего офицера и кают-компании); адмиральского и командирского помещений; офицерских помещений ("нумерной аппарат в офицерском буфете на 40 нумеров для вызова вестовых во всех офицерских каютах, в кают-компании и в ванных"); в судовую канцелярию (кнопки от письменных столов командира, старшего офицера и ревизора); в типографию (из кают начальника штаба и трех флагманских офицеров); авральных звонков (четыре звонка в офицерских помещениях и кнопка на носовом мостике); вызова фельдфебелей и боцмана. Система звонков и кнопок при компасах использовалась при работе по уничтожению их девиации.

Минные указатели системы Н.К. Гейслера устанавливались для передачи приказаний из боевой рубки, от минных прицелов к траверзным минным аппаратам. Рулевые указатели и штурвалы также фирмы "Н.К. Гейслер и К°" передавали приказания в рулевые отделения с одновременным указанием положения пера руля. Их устанавливали по одному в ходовой и боевой рубках, в центральном и рулевом постах. Система рулевых указаний была связана с системой электродвигателей для управления золотником паровой рулевой машины с применением в необходимых случаях переключателей.

Приказания в машинные отделения могли передаваться по одному из трех электрических телеграфов фирмы "Н.Е. Гейслера и К°", снабженных колонками с ответными указателями. Они располагались в ходовой и боевой рубках, третий — в центральном посту. В каждом машинном отделении находилось два приемника со звонками громкого боя.

Радиосвязь по времени вступления корабля в строй была уже полноправным средством связи и управления, ушедшим далеко вперед от скандальных опытов применения радио во время войны с Японией. Установленные на корабле две радиостанции мощностью в 2 квт системы Морского ведомства и мощностью 8 квт германской системы Телефункен обеспечивали дальность связи 300 и 600 миль. 8-килловаттная станция стала первым полученным флотом образцом станции нового поколения — "звучащего типа". Эта станция в отличие от прежних искрового типа позволяла принимать в телефонах приемной станции музыкальную мелодию, позволявшую уверенно отличать телеграфные знаки от атмосферных разрядов. Дальность действия станции теперь неуклонно увеличивалась. Аля внутриэскадренной связи применялись специальные маломощные рейдовые станции, сигналы которых оказывались недоступными для перехвата. Ожидалось и начало применения звукоподводной связи между кораблями.

Существенно, в сравнении с доцусимскими временами, и количественно, и качественно изменился состав базисных дальномеров. Их теперь на корабле было в четыре раза больше, чем по первоначальной норме МТК 1902 г. В полной мере сохранялись и получили дальнейшее развитие традиционные виды обмена визуально видимыми сигналами — флагами по сигнальным сводам, условными фигурами — шарами и конусами. Усовершенствовалась применявшаяся еще до войны с Японией сигнализация вспышками специальных электрических фонарей, предусмотренная переизданными в 1909 и 1911 г. "Правилами сигналопроизводства" и книгами одно-, двух- и трех-флажных сигналов. Готовились к применению сигналов цветными дымами, "звездками" и трубками-факелами системы Сем — для освещения траектории и места попадания снарядов. Война помешала довести до конца эти-эксперименты.

Мачты, шлюпки, якоря, дельные веши. Мачты корабля поражали всех своей невиданностью и внешне напоминали мачты американских дредноутов. Но ни мачты этих кораблей, ни гиперболоидные мачты русского инженера В.Г. Шухова в русском флоте не применялись.

Мачты "Андрея Первозванного", не повторяя ни один из названных здесь образцов, были вполне оригинальны. В спецификации мачты названы "трубчатыми". Нет сведений и о сколько-либо внятных обоснованиях столь экстравагантного выбора (английские простые треноги были уже известны), о расчетных и экспериментальных (вплоть до расстрела натурной или модельной конструкции) исследованиях прочности, живучести и вибростойкости мачты. В спецификациях обоснованиям решений места нет, объяснительные записки к проектам прилагать было еще не принято.

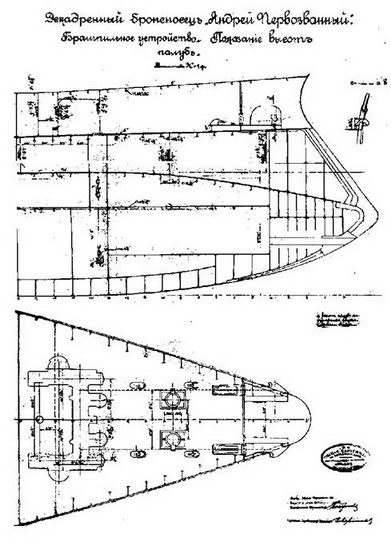

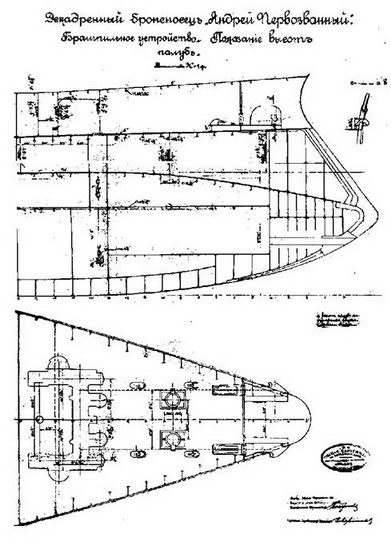

Из спецификации следовало, что корабль имел две "трубчатые мачты", на салинге которых устанавливалась "рубка наблюдательного пункта", а также деревянную стеньгу и одну металлическую "трубчатую рею" (так в документе), укрепленную под салингом для сигналов. Мачта высотой от навесной палубы 100 фт (от грузовой ватерлинии 124 фт) изготовлялась из стальных трубок диаметром от 6 дм до 4 дм. На мачте предусматривалось по высоте "десять связующих поясьев". Салинг изготовлялся из листов стали толщиной 3/16 дм. Его к мачтовому верхнему листу крепили угловой сталью. Рубка выполнялась из листов 1/6 дм. Конической формы стеньга имела диаметр 14 4/5 дм, высота ее от салинга равнялась 50 фт. Металлические реи имели диаметр 5 дм и 4 ½ дм. Снаружи мачты предусматривался трап, а в салинге горловина для лаза с легкой крышкой.

Описание "Императора Павла I" позволяет уточнить, что его мачта состояла из 12 звеньев, связанных между собой "бугелем", сделанным из коробчатой и листовой стали и прикрепленным крестовиной из коробчатой стали. Очевидно, что такое соединение малоудобных для конструктивной связи трубчатых элементов, да еще лишь исключительно на клепке, получалось достаточно громоздким, тяжеловесным и едва ли обеспечивавшим надлежащую жесткость. Усложненной, в отличие от мачт В.Г. Шухова с их прямолинейными элементами, была и вся конструкция — с эллипсом (около 13,3x9,3 фт) в основании и окружностью (диаметром около 3,8 фт) по салинговому срезу. Эта бросающаяся в глаза неконструктивность стала поводом для неоднократных предложений о замене мачт на одну центральную.