Подводя итоги, следует признать, что миноносцы Первой эскадры флота Тихого океана в период обороны Порт-Артура сделали все от них зависящее в борьбе с японским флотом и своими действиями нанесли существенный урон противнику.

Деятельность русских миноносцев под Порт-Артуром в 1904 г. была важна не только числом потопленных японских кораблей, но и накопленным боевым опытом, который оказал влияние на последующее развитие торпедного оружия и миноносцев не только в России, но и во всем мире, а также на способы ведения войны на море. В результате опыта боевого применения русских миноносцев у Порт-Артура были определены их главные конструктивные недостатки и пути их устранения, что оказало существенное влияние на дальнейшее развитие миноносного флота.

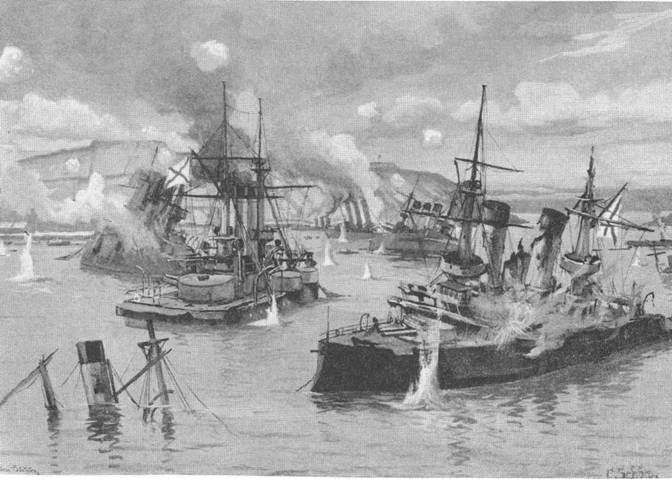

Гибель на мине японского миноносца у Порт-Артура (С рисунка того времени)

Миноносцы блестяще показали себя как минные заградители. Благодаря малой величине, хорошей скорости, подвижности и маневренности, они имели возможность ставить мины совершенно незаметно[103] . Этими преимуществами объясняется высокая эффективность минных постановок, осуществляемых с миноносцев. На этом основании решено было впредь на всех эскадренных миноносцах иметь приспособления для постановки мин заграждения.

Исходя из боевого опыта действий миноносцев Первой эскадры флота Тихого океана, выявилась необходимость улучшения мореходности и увеличения дальности плавания миноносцев. Командир миноносца «Бесшумный» А.С. Максимов в своих воспоминаниях отмечал: «Миноносцы, как и всякое другое оружие, должны удовлетворять требованиям времени, места и против кого предназначены. Миноносцы типа «Шихау», «Бесшумный» и другие, будучи хороши в немецком море, где возможный враг Германия, далеко не удовлетворяют в Тихом океане задаче нашего флота. Враги возможные Япония, Англия, Америка (Манила) находятся далеко от нашей базы, и если эскадренные миноносцы должны ходить туда с эскадрой, то должны быть в состоянии ходить и к неприятельским берегам»[104] .

Стало необходимым усиление артиллерийского вооружения: командиры миноносцев как на один из существенных недостатков указывали на слабую артиллерию миноносцев[105] . «Требование времени следующее – артиллерия усиливается, наши были в этой войне слабее по артиллерийской части… За все время войны почти исключительно пользовались 75-мм, 47-мм следует убрать совершенно, но если иметь преимущество над врагом, то придется уже поставить не 75-мм, а больше, и лучше перейти к 100-мм», – отмечал А.С. Максимов[106] . Помимо улучшения артиллерии также была признана необходимой установка на миноносцах пулеметов[107] .

В ходе военных действий выявилась необходимость улучшения конструкция 75-мм пушки, которая часто выходила из строя по причине несовершенной конструкции накатника. Так, у эскадренного миноносца «Сторожевой» во время перестрелки с японскими миноносцами утром 11 февраля 1904 г. «после первого выстрела из 75-мм орудие не откатилось; оказалось, что сальники воздушного накатника неисправны, пропускают воздух»[108] . У 75-мм пушки установку системы Миллера необходимо было заменить другой, менее сложной, чтобы не иметь дело с воздухом, поскольку от малейших причин происходила его утечка и пушки выводились из строя.

Выявилась также необходимость замены однотрубных торпедных аппаратов двухтрубными и улучшения конструкции торпедного аппарата. «Все прицелы у аппаратов иметь светящиеся… Аппараты приспособить больше к качке. Вместо трех аппаратов поставить два двойных»[109] , – таково было мнение командира миноносца «Бесшумный» А.С. Максимова. Стало необходимым изменение расположения торпедных аппаратов на миноносцах. Установка переднего торпедного аппарата около люков машины делала миноносец в бою опасным для самого себя, так как снаряду достаточно было попасть в зарядное отделение, чтобы вывести из строя аппарат и обе машины[110] . Необходимо было усовершенствование конструкции самих торпед. Требовалось увеличить калибр торпеды, количество взрывчатого вещества, скорость и дальность стрельбы[111] . При стрельбе торпедой необходимо было иметь приспособление для быстрой перемены от поверхности до глубины 4-х метров[112] . Претензии вызывали ненадежные в эксплуатации машины на миноносцах русской постройки.

Резко возросли требования к скорости миноносцев и их маневренности в соответствии с тактическими характеристиками, позволяющими выбрать наиболее выгодную позицию в бою и момент для нанесения удара[113] . Известно, что японские эскадренные миноносцы превосходили русские в скорости на 3-4 узла, что давало им большие преимущества.

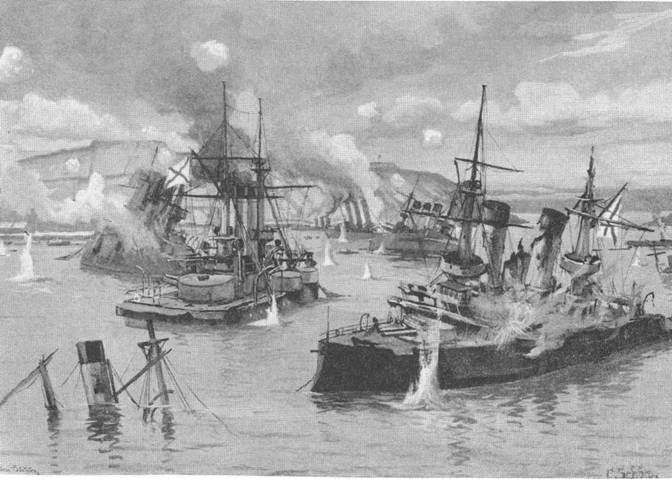

Гибель эскадры в Порт-Артуре (С рисунка того времени)

Помимо всего вышеперечисленного, в ходе военных действий выявилась необходимость внесения некоторых изменений в конструкции миноносцев и их отдельных устройств. «Паровые трубы иметь ниже ватерлинии. Систему холодильников улучшить. Эксцентрики и золотники слабы. В кочегарках иметь мусорные эжекторы… Таран не нужен… Машины в отдельных помещениях и по бортам машин иметь помещение для сохранения запасных частей и вообще запасов. Вентиляцию в машине улучшить.., При полном ходе ничего не должно стеснять действий артиллерии и аппаратов», – отмечал А.С. Максимов[114] .

Опыт использования миноносцев типа «Сокол», построенных на Невском и Ижорском заводах, показал, что они хуже номерных в смысле запаса угля и воды, наличия только одного холодильника. Самым большим их достоинством было хорошее управление.

В результате боевых действий миноносцев Первой эскадры флота Тихого океана выявилась слабая подготовка экипажей и командиров миноносцев к плаванию в ночных условиях, а также недостаточная осведомленность офицеров минного флота о театре военных действий. Моряки эскадры получили всестороннюю и богатую практику в тралении мин на рейде и прокладке фарватеров[115] . Вместе с тем при использовании миноносцев в качестве тральщиков часто возникали сложности: во-первых, близкие разрывы отрицательно сказывались на состоянии механизмов и корпуса корабля; во-вторых, миноносцы сами часто становились жертвами подрыва на мине, так как для тральщиков их осадка до 10 футов, (считая по нижней оконечности лопастей винтов), была велика. Этот опыт был оперативно использован и уже в Порт-Артуре создали тралящий караван из мелкосидящих паровых шаланд и катеров.

Последствия русско-японской войны показали, что для успешного выполнения всех многочисленных боевых задач, возлагавшихся на миноносцы в ходе войны, требуется создание принципиально нового типа эскадренного миноносца. Для успешного выполнения этих задач необходимо было создать более мореходный и быстроходный миноносец с большим радиусом действия и с усиленным вооружением[116] . В связи с увеличением дальности торпедной стрельбы считалось возможным более широкое использование миноносцев при эскадре[117] .