Все больше оседало на берегу и офицеров-специалистов. Они распределялись по секторам обороны, поручавшихся князем Ухтомским (приказ от 7 августа) под полную ответственность каждого из кораблей 1 ранга. Корабли уже окончательно переместились на бастионы. Так, на ставший флагманским "Ретвизан" приходилось до 13 отдельных батарей, включавших 56 пушек, 4 прожектора и до 180 человек прислуги. Команда каждого корабля в большей своей части употреблялась на формирование новых и новых сухопутных рот. Их бросали в самые отчаянные бои, когда требовалось спасти от захвата какую-либо высоту или выбить уже овладевших ею японцев. Только на защите горы Высокой, ставшей центром обороны, морские команды потеряли убитыми 371 и ранеными 1033 человек.

Особенно большие потери понесла прибывшая 15 ноября в числе последних резервов десантная рота "Победы" в числе 117 человек. Вместе со многими матросами погибли оба офицера: командир роты мичман А.С. Бершадский и мичман Б.А. Флейшер. 18 декабря при отражении штурма Митрофаньевской горы погиб командир десантной полуроты "Победы" мичман С.И. Воронцов-Вельяминов. Вместе с пропавшим без вести 13 мая командиром окруженной на Киньчжоуских позициях батареи мичманом Н.М. Шимановским "Победа", которая в боях на море не потеряла ни одного офицера, лишилась на суше четырех.

Не прекращалась и перекидная стрельба кораблей, все более обращавшихся в малоподвижные плавучие батареи. За август по береговым позициям японцев было выпущено 79 305-мм, 52 254-мм, 1128 152-мм и 44 120-мм снаряда. Критический срок ухода кораблей были близок. Уже 10 сентября Р.Н. Вирен доносил главнокомандующему: "Забрав все из порта, имеем снарядов немного менее половины боевого запаса" Но вывода о том, что это уже означало ту "крайность", которая, согласно директиве командующего флотом, обязывала флот уходить из обреченной крепости, адмирал почему-то не делал.

Новым знаком неотвратимой беды стал состоявшийся обстрел крепости и порта из установленных за склонами Сахарной головы осадных 280-мм мортир. Первые же попадания их снарядов, прошивая палубы кораблей, словно шило лист бумаги, должны были приносить кораблям непоправимые или гибельные повреждения. Но никаких сведений даже о попытке формирования отряда прорыва хотя бы из быстроходных броненосцев, отдав им все оставшиеся снаряды, в документах и мемуарах не встречается. В готовности к выходу держали лишь крейсер "Баян", успевший исправить свои повреждения, не позволившие ему выйти в бой вместе с флотом 28 июля. Но и он продолжал оставаться в гавани в качестве беззащитной цели для расстрела мортирами. Спасаясь от пока что веерной (по дуге, захватывавшей акваторию порта и гавани) стрельбы мортир, корабли прижимались к берегу под склон Перепелиной горы. Здесь, свезя на берег уже практически всю команду, каждый застыл в постыдной покорности и ожидал своей участи.

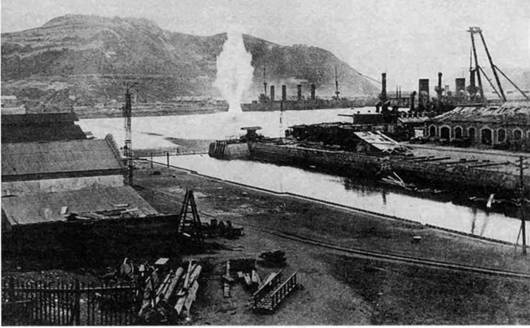

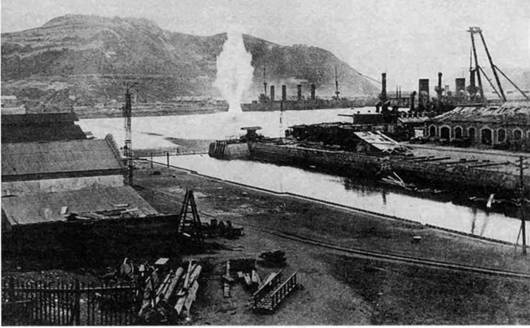

Порт-Артур под обстрелом

Но и эти еще уцелевшие корабли "флотоводцы" Григорович, Вирен и Лощинский "списали" своим протоколом от 31 октября. Подтвердив решимость помогать крепости "всеми средствами" и отстаивать ее "до последнего снаряда и человека", адмиралы признали обреченность всех кораблей, которые, даже уцелев от огня мортир, уже не смогут выйти в море из-за отсутствия на них команд. Лишь двое из командиров на совещании 5 ноября посмели поднять свой голос против такой уготованной кораблям позорной участи. Они — Н.О. Эссен ("Севастополь") и B.C. Сарнавский ("Паллада") настаивали на прорыве кораблей в море, для чего предлагали полностью прекратить передачу их снарядов на сухопутный фронт.

Н.О. Эссен напоминал, что Балтийская эскадра надеется на присоединение к ней кораблей из Порт-Артура, иначе ей не одолеть японцев. B.C. Сарнавский в своем отдельном мнении записал, что снаряды следует "приберечь на случай выхода для соединения с эскадрой, идущей из России". Продолжение же передачи снарядов на берег будет "равносильна разоружению нашего отряда". А это вправе решать только военный совет.

Но триумвират "пещерных адмиралов" остался непостижимо глух и к этим протестам и предостережениям. Считалось, видимо, что великой России ничего не стоит со временем освободить Порт-Артур сухопутными войсками и восстановить ее корабли, даже если они и будут потоплены в гавани. Таков был чудовищный, но единственно объяснимый (если не говорить о прямом предательстве) ход мыслей этих покорнейших в нашей истории военачальников.

К вечеру 22 ноября, проглотив последние резервы сборных десантных рот флота, прекратилась оборона горы Высокой. Обильно политая кровью моряков, густо перепаханная всей мощью сосредоточенного огня японской артиллерии, гора уже окончательно перешла в их руки. Этот давно уже предвидимый исход (силы японской осадной армии уже в несколько раз превосходили силы защитников Порт-Артура) должен был заставить командующего отрядом броненосцев и крейсеров (так теперь именовался Вирен) держать хотя бы самые ценные корабли в готовности к уходу.

Броненосцы-крейсеры "Победа" и "Пересвет", новейший (столь же мощный как и "Цесаревич") "Ретвизан" и столь же новый крейсер "Баян" могли бы составить бесценное, весомое пополнение идущей на помощь эскадре. Но не поддающееся объяснению "затмение", как потом выразился Н.О. Эссен, продолжалось. Равнодушие и цинизм по отношению к вскормившему их флоту лежит и на ответственности И.К. Григоровича, В.Ф. Лощинского и остававшегося в Порт-Артуре, хотя и не у дел, незадачливого князя Ухтомского. Все они ничего не сделали для спасения кораблей, предали свой флот и низко обманули своих моряков. А люди продолжали верить, что защищают и свои корабли.

Но адмиралы, словно еще раз вступив в предательский сговор с японцами, сумели проявить к судьбам кораблей стоическое равнодушие. Первой уже 22 ноября (когда японцы даже еще не вполне овладели горы Высокой, но получили возможность корректировать стрельбу) покончили с "Полтавой". От попадания в погреб 47-мм патронов произошли взрыв, пожар и еще взрыв 305-мм полузарядов. Броненосец сел на грунт. Еще остававшиеся на нем 50 человек команды были свезены на берег.

Славный корабль, олицетворявший величие России и боевые традиции флота, гордившийся невиданным в истории многометровым шелковым Андреевским флагом — подарком полтавского дворянства — был предан своим начальством низко и буднично. В тот же день двумя (из семи выпущенных) снарядами был поражен и стоявший под флагом Вирена сильнейший в эскадре "Ретвизан".

Раненый в спину и в ногу осколками, начальник отряда съехал на берег, но героически сохранил за собой, как услужливо записано в труде МГШ, командование отрядом. Этого командования не хватило даже на то, чтобы за ночь постараться увести корабль из-под ожидавшего его неминуемого расстрела. И японцы, не веря своему счастью и вознося молитвы беспредельным милостям богов и неба, уже наутро тремя удачными попаданиями "посадили" на грунт и "Ретвизан". Шесть контрольных 280-мм бомб обратили корабль в еще один памятник "затмения" порт-артурских адмиралов.

"Пересвет" и "Победа" оказались неожиданно живучими — в тот день они выдержали по 5 бомб, не получив подводных пробоин. Из всех сил пытаясь сохранить вид беспристрастного исследования, чуждого эмоциям и "несвойственной критики" (девиз всего труда), авторы официальной истории той войны на море все же не могли удержаться (том 4, с. 250) от сдержанного замечания: "Нет сомнения, что в случае необходимости оба корабля могли бы еще выйти в море". Большего авторы Генмора позволить себе не могли: возлюбленный императором главный виновник потопления кораблей Р.Н. Вирен в год выхода в свет их запоздалого исследования (1916), добравшись уже до чина полного адмирала, благополучно продолжал свою "беспорочную" службу на флоте.