Гардемарин Г.Н. Четверухин, плававший на "Цесаревиче", впоследствии (Морской сборник, 1986, № 11) вспоминал: "Густые сумерки, багровое зарево, зловещий подземный гул, словно неведомая титаническая сила пыталась вырваться из недр, и кажется, что земля вот-вот разверзнется и поглотит тебя. Но самое страшное — стоны многих тысяч людей, заживо погребенных под развалинами. Казалось, что кричит каждый камень". Наши моряки оказались первыми, кто подоспел на помощь.

Разделившись на группы по 10–15 человек под командованием гардемарина или офицера, вооружившись кирками и лопатами, моряки, не жалея сил, с исключительной самоотверженностью в продолжение 5 суток вели борьбу за жизнь людей. Их снимали с грозивших обвалом домов, зияющих всеми своими раскрытыми и еще чудом державшимися перекрытиями этажей, откапывали из-под завалов, извлекали из-под обломков. Не раз и сами спасатели оказывались засыпанными под рушившимися строениями и подвалами. Спасенных доставляли в Неаполь.

В Александрии к приходу наших кораблей, продолжавших свое плавание, распространялись листки со словами: "Слава русским офицерам и матросам, не щадившим себя в Мессине во имя человечества". И это не было дежурной фразой журналистов. Г.Н. Четверухин, командовавший одной из спасательных партий, вспоминал, что в отличии от самозабвенной работы его матросов, "представители других наций работали в Мессине как-то спокойно, без перенапряжения". Это, как он писал, отмечала и итальянская пресса. Впоследствии все участники спасения людей в Мессине были награждены специальной медалью, учрежденной итальянским правительством. Некоторые и до наших дней сохраняются в семьях участников похода.

После Александрии корабли совершили плавание на запад к Гибралтару, а оттуда в Лас-Пальмас (Канарские о-ва) и Фунчал (о. Мадейра). В Виго вместе с присоединившемся крейсером "Олег" в течение 20 дней прошли курс интенсивных рейдовых учений.

28 февраля все пять кораблей вышли в Портсмут, где с прежней любезностью были приняты английскими властями. Совершив заход в Киль и пройдя в общей сложности 10 896 миль (путь немногим меньший, чем плавание эскадры З.П. Рожественского) отряд в том же составе 17 марта 1909 г. прибыл в Либаву. Уже привычным порядком провели экзамены, давшие вполне удовлетворительные результаты. И в дальнейшем, оказавшись ли на чужбине, или пройдя службу в советском флоте, все бывшие гардемарины того года дружно называли свой выпуск "мессинским".

Все это время "Цесаревич" и "Слава" продолжали составлять весь Балтийский флот, его боевое ядро. С 1908 г. их соединение получило название "Балтийский отряд". Уход в заграничное плавание всегда был сопряжен с риском быть отрезанными от своего театра. И тогда в случае военных действий отряду предстояло или разоружиться или войти в состав флота союзного на тот момент государства. С таким риском приходилось мириться ради успеха выполнявшейся в те годы этими кораблями важнейшей задачи создания новых кадров для флота. К тому же и флота на Балтике по существу все еще не было. Но теперь обстановка менялась.

Введение должности командующего морскими силами, которую император поручил Н.О. Эссену, ставило на очередь создание плавающей эскадры, в составе которой стали нужны и "Цесаревич" и "Слава". Тогда только, как говорилось в докладе ГМШ контр-адмирала А.А. Эбергарда, станет возможным разработать "план операций флота, согласовать с ним план тактического обучения флота и проверить его современными маневрами". Эти соображения 14 февраля 1909 г. одобрил новый морской министр контр-адмирал С.А. Воеводский (1859–1937). Так "Цесаревич" и "Слава", приняв уже 15 мая новую смену гардемаринов, начали внутреннее плавание в составе флота.

После маневров 25 августа они собирались уйти в новое заграничное плавание. Эти плавания министр считал возможными разрешить "в зависимости от политической обстановки". Но плавание 1909 г. не состоялось. В маневрах в августе с отрядом участвовал переведенный из отряда 1-го резерва крейсер "Россия". Затем отряд, включая крейсера "Рюрик" и "Адмирал Макаров" (они все лето были заняты конвоированием яхты "Штандарт" при путешествии императора во Францию и Англию) перешел в Кронштадт. Здесь 13 августа все корабельные гардемарины и ученики строевые унтер-офицеры были переведены на крейсера "Богатырь", "Аврора" (они закончили ремонт котлов) и "Диана". Они и составили отряд судов, назначенных для плавания с гардемаринами. "Цесаревич" же, 1 сентября вступил в "вооруженный резерв", за ним 1 октября в резерв были зачислены "Слава" и "Рюрик". Им предстоял капитальный ремонт.

Вывод "Цесаревича" в ремонт позволял надеяться на существенное обновление корабля и заметное повышение его боевой мощи. В принципе не составляло непреодолимых трудностей вооружение корабля еще одной башней 305-мм орудий. Ее при желании, сместив соответственно дымовые трубы с дымоходами (дав им изогнутое направление), можно было разместить между ними. Такую конструктивную схему имели русские башенные фрегаты 60-х гг. типа "Адмирал Лазарев" и германские броненосцы типа "Бранденбург" (1891–1892 гг.).

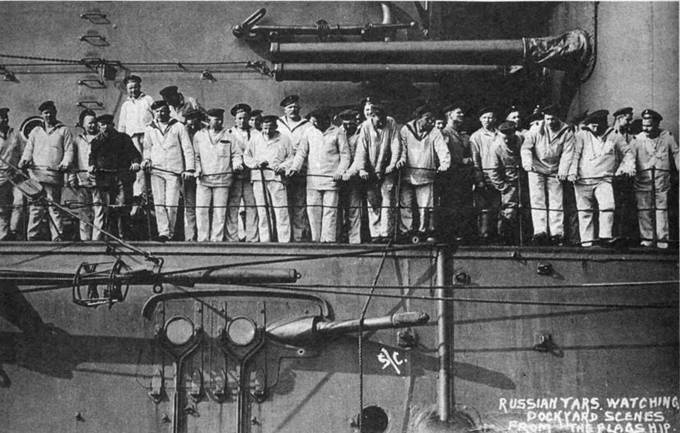

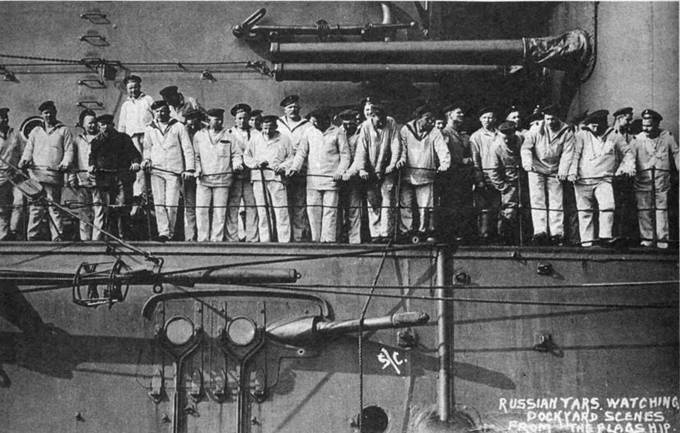

Моряки “Славы”

Еще удобнее башню можно было разместить позади кормовой дымовой трубы, сняв грот-мачту и кормовые мостики. Это обеспечило бы ей стрельбу поверх кормовой. В крайнем случае (при затруднении с остойчивостью) она могла быть и барбетной. Более скромным, простым и дешевым мог стать вариант с заменой башен 152-мм орудий казематными 203-мм пушками. Именно так японцы переделали попавший в их руки после Цусимы "Орел" ("Ивами"). Несколько вариантов подобной перестройки разработал, пользуясь поддержкой состоявшего тогда Главным инспектором кораблестроения А.Н. Крылова, участник цусимского боя на броненосце "Орел" корабельный инженер В.П. Костенко (1881–1956).

В итоге же, отказавшись только от ликвидации 75-мм пушек, решили ограничиться (опять, конечно, из-за недостатка средств) установкой в батарее продольных водонепроницаемых переборок. Но даже и это осуществить не удалось. Произойти это могло только из-за прежней нехватки средств. Мог сказаться и уход из Министерства А.Н. Крылова, не поладившего с быстро восстанавливающей свое влияние бюрократией. Не исключено и охлаждение к проекту ГМШ. Ориентируясь на уже начатые постройкой дредноуты, он, возможно, не видел необходимости тратить большие деньги и время на старые корабли. К тому же они были нужны для продолжения плаваний и подготовки кадров для будущих дредноутов.

Словом, корабли вернули в строй, выполнив лишь самые насущно необходимые работы. С мачт сняли боевые марсы с их 47-мм пушками, установили новые дальномеры, современную радиостанцию (системы Телефункен мощностью 1 квт), заменили все 305-мм пушки, износившиеся вследствие интенсивных, не в пример прошлым временам стрельб. Спешка была столь велика, что котлы на кораблях перед новым плаванием остались без серьезного ремонта или замены.

Кампанию 1910 г. начали 9 мая, имея в составе отряда "Цесаревич", "Славу", "Рюрик" и "Богатырь". Все лето занимались учениями и стрельбами. Опытами и наладкой радиосвязи в этом внутреннем плавании руководил на "Цесаревиче" известный на флоте специалист, участник обороны Порт-Артура и.д. флагманского минного офицера лейтенант A.M. Щастный (1881–1918).