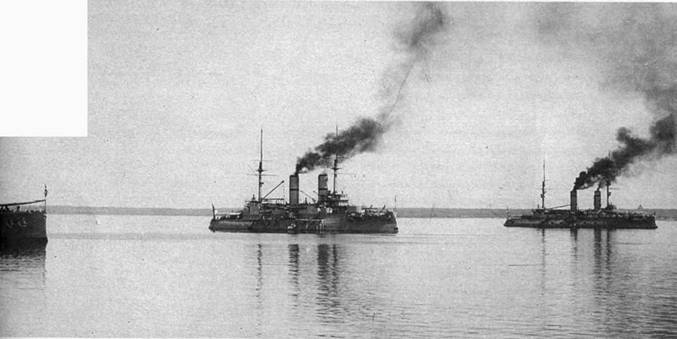

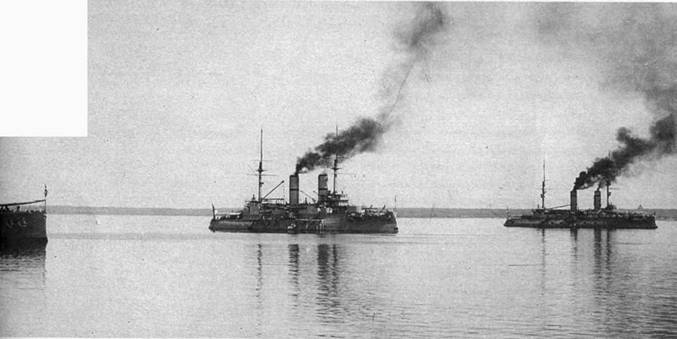

На Большом Кронштадтском рейде

Судьба, впрочем, вскоре исправила свою ошибку — в новом немецком диверсионном набеге на русские берега 18/26 августа "Магдебург" все же попал нам в руки. Непоправимо вылетевший в тумане на скалы о. Оденсхольм, он был взорван немцами и принес союзникам бесценный клад. На грунте под днищем крейсера быдла обнаружена трехфлажная сигнальная книга, а в каюте командира шифровальные таблицы, с помощью которых по этой книга кодировались радиопереговоры. Система немецких шифров была раскрыта. С секретом познакомили и англичан.

26 августа "Цесаревич" из Ревеля перешел на Гангутский рейд. Но выход с флотом для боя не состоялся. Сведения о появлении в море отряда германских дредноутов не подтвердились. Утром 27-го вернулись в Ревель. Вслед за удачей с "Магдебургом" большая беда пришла к союзникам, 9/22 сентября три английских дозорных крейсера ("Абукир", "Хог", "Кресси") один за другим, как на показательных стрельбах, были потоплены устарелой подводной лодкой U-9. Рутина и здесь затемнила сознание Генмора, который не оценил известную с довоенных времен (атака "Цесаревича" в 1906 г. лодками Э.Н. Щенсновича) подводную опасность. Русские не нашли нужным учесть горький опыт англичан), не отменили крейсерские дозоры. Расплата пришла 28 сентября/11 октября. В тот день от торпеды U-26 взорвался и в мгновении ока со всем экипажем затонул возвращавшийся с дозора крейсер "Паллада". Погибли все 597 человек экипажа.

Флот в мировой войне действовал смелее, грамотнее и удачливее, чем 10 лет тому назад. Борьбу с германским флотом вели на равных и все-таки что-то продолжало мешать реализации целого ряда вполне, казалось бы, выигрышных ситуаций. 4/17 августа 1914 г. непростительную ошибку совершили дозорные крейсера "Громобой" и "Адмирал Макаров". Их вел начальник бригады контр-адмирал Н.Н. Коломейцов (1867–1944). Герой Цусимского боя упустил шедший прямо им в руки германский отряд во главе с крейсером "Аугсбург". Тем самым входившему в состав немецкого отряда заградителю "Дейчланд" позволили в русских водах поставить заграждения из 200 мин.

Опережая ход событий, заметим, что спустя год, 19 июня/2 июля 1915 г. другой отряд под командованием контр-адмирала Бахирева (1868–1920) в бою у о. Готланд дал возможность улизнуть тому же немало досаждавшему нам крейсеру "Аугсбург". Вместо того, чтобы просто "раздавить" своего противника (М.А. Петров. Два боя, Л., 1926), безнадежно уступавшему в силах русскому отряду, адмирал, следуя слепо канонам приобретенной после войны с Японией "науки", занялся сложными, вовсе не требовавшимися в той обстановке маневром "охвата". Из-за этого потери немцев ограничились выбросившимся на берег заградителем "Альбатрос". "Аугсбург" же снова сумел уйти.

Точно так же и "Рюрик", встретив германский отряд и вступив с ним в бой, не довел его до конца и тем упустил возможность покончить с другим германским крейсером — "Роон". Без достаточных оснований был сделан вызов к месту "Цесаревича" и "Славы". Не раз и в дальнейшем русские флагманы (исключая Н.О. Эссена), попадая в нестандартные ситуации, проявляли недостаток тактического и стратегического мышления, решительности и инициативы. Необъясним и отказ от начатых было работ (в них в октябре участвовала и группа матросов "Цесаревича") по съемке с камней и восстановлению крейсера "Магдебург". Наследие прошлого продолжало себя проявлять. Выручали неукротимая энергия и боевая решимость Н.О. Эссена. Вырвать у противника инициативу было главной его целью.

Видя, что немцы не собираются предпринимать вторжение в русские воды большими силами, командующий флотом еще более активизировал свои действия. Начались активные минно-заградительные операции у берегов противника. Море все более переходило во власть миноносцев и крейсеров, начавших выполнять роль заградителей. Продолжались и поиски противника в море.

С приходом 6 августа в Гельсингфорс закончившего ремонт "Андрея Первозванного" на него перенесли с "Цесаревича" флаг начальника бригады. 26 августа/8 сентября и весь следующий день "Цесаревич" в составе бригады участвовал в так называемых "тральных походах" флота (И.А. Киреев. Траление в Балтийском море, Л., 1939, с. 26). В них вышедший из Ревеля флот сопровождали не только штатные тральщики (миноносцы типа "Циклон"), но и приученные к траловой службе миноносцы 2-го и 7-го дивизионов. Во главе с "Рюриком" шли эсминец "Новик", крейсера "Паллада", "Баян". Они вместе с дозорными крейсерами "Россия" и "Олег" выполняли разведку и охраняли тральщики при обследовании ими подозрительных квадратов моря. В полдень находились в широте 59°33′ и долготе 82°28′. Скорость доходила до 16 уз, под парами — все 20 котлов. Ночь провели на рейде Ганге, затем продолжали крейсерство. От маяка Бенгшер, идя вдоль кромки будущего передового заграждения, повернули к о. Даго (маяк Такхона). "Новик" по поручению командующего флотом произвел разведку у шведских берегов и в Оландсгафе, но противника не обнаружили. Лишь в отдалении показались шведские броненосец "Один" с миноносцем "Магне". С бывшими друзьями, не раз приходившими с визитами в Россию, сближаться не стали.

У острова Оденсхольм, где продолжались работы по съемке с камней германского крейсера "Магдебург", расстреляли несколько плавающих мин. С встретившейся а море подводной лодкой "Акула", совершавшей первое самостоятельное крейсерство, узнали о немецких крейсерах у о. Готланд, атаковать которые ей не удалось.

Внешне безрезультатный — противник обнаружен не был (потому, наверное о тех днях в "Боевой летописи" упоминаний не встречается) — поход имел решающее значение для характера всех последующих боевых действий на море. Н.О. Эссен окончательно убедился, что немцы форсировать центральные заграждения не собираются и лишь имитируют видимость активных действий. Свои корабли они сберегают для решительного сражения с Гранд Флитом и рисковать ими на Балтике не хотят. И даже временно переведя из Северного моря часть флота Открытого моря (включая крейсер "Блюхер", 4-ю, а затем уже совместно с 4-й и 5-ю эскадры) они ограничились лишь обстрелом русских дозорных крейсеров. Даже при подавляющем превосходстве (14 дредноутов против 4 русских) противник намерений вступить в бой не проявил. (А.В. Томашевич. Подводные лодки в операциях русского флота на Балтийском море в 1914–1915 гг. М.; Л., 1939, с. 34).

Поход позволил окончательно изжить синдром глухой обороны за центральным заграждением, на чем продолжало настаивать командование русской 6-й армии (флот находился у нее в оперативном подчинении). Так состоялось окончательное решение вернуть флот на те рубежи, от которых его неосмотрительно заставили отказаться перед войной. В Моонзунд перевели базы первой Минной дивизии и подводных лодок, крейсерскую завесу выдвинули на линию Дагерорта, откуда на ночь корабли уходили в Лапвик, а впоследствии в Эре. Одновременно началось оборудование Або-Оландского района, который вместе с позициям в Моонзунде образовал фланги будущей Передовой позиции. Они же стали исходными пунктами для готовившихся И.О. Эссеном активных минно-заградительных операций у берегов противника.