Одновременно приходилось вести борьбу с мелкосидящими катерами-заградителями, от мин которых, находясь в защищенном, казалось бы, "маневренном мешке" под Церелем 8/21 августа погиб эсминец "Доброволец". Под занятым немцами Курляндским берегом в залив пробирались их подводные лодки. Активизировалась немецкая авиация, которая, получая отпор со стороны появившейся на кораблях зенитной артиллерией, начала применять опыты торпедометания.

Флот не переставал посылать подкрепления: корабли сторожевой дивизии, вступивший в строй "Новик" и, наконец, большие корабли. 13/26 августа пришел крейсер "Баян", на следующий день — "Аврора". С ликвидацией землечерпалками последнего на фарватере "пятна" 6,7-м глубины (теперь она везде была доведена до отметки 8,23 м) 30 августа/12 сентября в Моонзунд перешел и "Цесаревич". Через три дня этим же путем прошли крейсер "Адмирал Макаров" и заградитель "Амур", доставивший для Ирбена новую, партию мин. Велись работы по разгрузке линейных кораблей "Андрей Первозванный" и "Император Павел I". Они также при необходимости могли пройти в Рижский залив.

Все это обострявшееся с каждым днем противостояние тех дней было вызвано усиленно готовившейся флотом невиданной еще на Балтике широкой десантной операции. Высаженный на Курлянский берег "Сухопутный Балтийский отряд" во взаимодействии с войсками Северного фронта должен был очистить от немцев всю северную Курляндию и снять угрозу захвата Риги. Возвращение контроля над южным берегом Рижского залива резко улучшало положение Северного фронта, кардинально решало проблему обороны Архипелага. Флот, возвратив себе Виндаву и укрепив свой тыл, получал возможность активизировать и расширить свои операции в море.

Плацдарм для последующего наступления создавался и для войск Северного фронта. Все детали с исключительной тщательностью разработанного плана высадки учитывали опыт проведения подобной же операции в Черном море, где в начале 1916 г. от турок была очищена значительная часть их территории с портами Ризе, Вице, Архаве и Трапезунд.

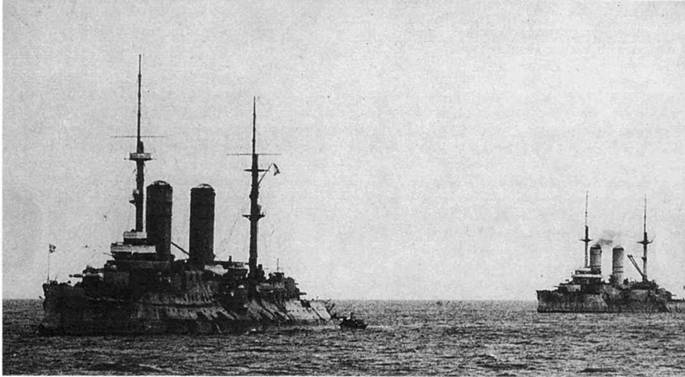

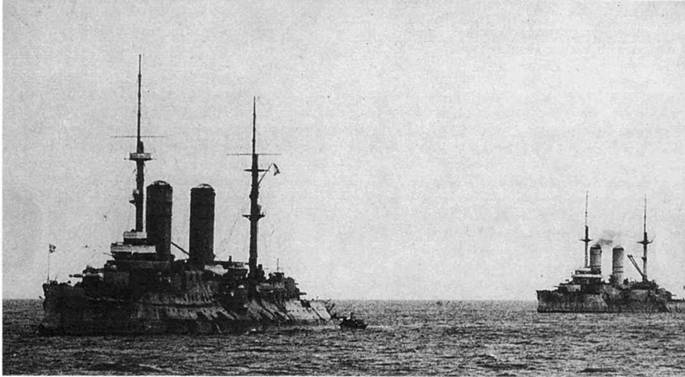

“Слава” и “Цесаревич” в Моонзунде

Но энергия и талант организаторов операции споткнулись об инертность и безынициативность все еще подвизавшегося в армии в роли полководца командующего войсками Северного фронта генерала А.И. Куропаткина (1848–1925). Да, того самого, который в свое время "провалил" всю русско-японскую войну. Это он, как записывал в своем дневнике И.И. Ренгартен в самые горячие дни подготовки флота к высадке "палец о палец не ударил и три недели пропали вовсе зря". Неблаговидную роль в затягивании, а затем и срыве операции сыграл и начальник штаба в Ставке императора генерал М.В. Алексеев (1857–1918). Его мелко мыслящий ум не мог объять исключительность значения готовившейся операции. Генерал по-плюшкински экономил и выделять для операции первоклассные войска долго отказывался.

Всю драму этой великолепно подготовленной, но бездарно погубленной царскими генералами операции передает классическая монография профессора Н.А. Данилова (1867–1934) "Смешанная операция в Рижском заливе в июне-августе 1916 г." (Л., 1927). Немцам же и трех недель, названных И.И. Ренгартеном, оказалось достаточно, чтобы почувствовать что-то неладное. (Подозревали, что они могли воспользоваться и русским шифром, который в числе других секретных документов мог попасть им в руки на потопленной английской подводной лодке Е-8).

Напрасно командующий флотом В.А. Канин говорил перед Куропаткиным (свидетельство И.И. Ренгартена) "самые военные и наступательные слова". Ставка продолжала уныло тянуть время, выжидать и сомневаться. В итоге скатились к тому, что осуществлять операцию предложили флоту собственными силами, без поддерживающего удара войск Северного фронта.

Много было и других несусветных нелепиц, которыми царизм не переставал одаривать народ, флот и армию. Император, словно тайный агент Вильгельма, вдруг взял, да и изъял из разработки операции полностью себя ей посвятившего начальника минной дивизии контр-адмирала А.В. Колчака. Он, видите ли. оказался неотложно необходим для экстренного принятия командования Черноморским флотом. В. А. Канин решительно протестовал и за это поплатился. Он вскоре был смещен всем сегодня известным государственным способом — без всякого предъявлении замечаний. Но и он. и генерал-майор А.В. Геруа (1870–1944), и его начальник штаба А.И. Верховский (1886–1938), добившись редкого взаимодействия между частями армии и флота, были полны решимости осуществить операцию.

В числе множества на высшем уровне разработанной оперативной документации был 15 августа подписан и боевой приказ войскам Сухопутного Балтийского отряда. Но в войска он разослан не был — директивой "Верховного Главнокомандующего" — императора Николая II от 16 августа 1916 г. операцию отменили. В результате, как с горечью отмечалось в работе профессора Н.А. Данилова "благоприятный случай нанести серьезный удар германцам был упущен исключительно по вине самого верховного командования".

Прибывший в Моонзунд "Цесаревич" оказался в центре подготовки десантной операции. Уже к середине июля для обеспечения высадки людей, техники и орудий с кораблей и транспортов (их флотилия насчитывала до 65 транспортов всех назначений в 5 отрядах) в Рогокюле (Рогекюле) было сосредоточено 97 разных плашкоутов и барж. Их продолжали собирать по всему побережью Финского залива и в бассейнах его рек. Прибывали реквизированные особенно необходимые моторные катера и буксиры.

Корабли еще и еще раз отрабатывали все детали взаимодействия с десантом и его огневой поддержки при высадке. На специально устроенном на о. Хейнлайд полигоне, воспроизводившем участок немецкой обороны с окопами и проволочными заграждениями, эскадренные миноносцы "Сибирский Стрелок", "Громящий", канонерская лодка "Грозящий" и крейсер "Аврора" (она одна выпустила 209 снарядов калибром 152 мм) вели стрельбы для проверки эффекта разрушения проволочных заграждений огнем корабельной артиллерии. Участвовавшая в составе десанта Морская бригада осваивала высадку с легких моторных барказов.

Приход "Цесаревича", имел, кроме материального, еще и огромное моральное значение. Его приветствовали с особым энтузиазмом. "Теперь в нашем распоряжении, — писал служивший на "Новике" Г.К. Граф (1885–1966, Питтсбург, США), — было уже четыре больших корабля. Это уже не то. что в прошлом году, когда всего только были "Слава" и 16 старых угольных миноносцев". Весомым для обороны было прибавление сразу четырех 305-мм орудий "Цесаревича", хотя, замечал Г. Граф, "и недальнобойных".

Вопросом о причинах такой аномалии он, правда, не задавался. Но и так было ясно, что история, несмотря на все ее уроки, снова повторялась. Ведь именно так — с оставшимися не замененными устарелыми недальнобойными пушками — совсем недавно отправляли в Цусиму броненосцы "Император Николай I", "Наварин" и крейсер "Владимир Мономах". Приходилось и теперь полагаться на счастье и Николу-Угодника.

Уже выполнив задания 2-го и 4-го дней операции (сосредоточение в составе бригады линейных кораблей в Лапвике и переход с "Адмиралом Макаровым" в Моонзунд) "Цесаревич" на 6-й день операции должен был возглавить конвоирование в Моонзунд до наступления темноты к месту высадки у Роена отряды транспортной флотилии. Передав к ночи их охрану следовавшей с ним же 2-й группе 6-го дивизиона эсминцев, "Цесаревич", "Адмирал Макаров", "Богатырь" (его из-за аварии машин должен был, по-видимому, заменить "Баян") и 1-й дивизион эсминцев шли к Ирбену для усиления его охраны.