Система бронирования линкоров типа “Radetzky” оценивалась как находящаяся немного ниже уровня такового на линейных крейсерах, но тем не менее имеющая значительное улучшение по сравнению с предшественниками (“Erzherzog Karl”). Показатель бронирования линкоров типа “Radetzky” составлял 7,53 (для линейного крейсера – 8). Следовательно, корабли типа “Radetzky” были первыми австрийскими линкорами, по крайней мере, после “Tegetthoff’, которые могли бы быть причислены к категории линкоров. Вес брони составлял 30% от водоизмещения, впервые на австрийских линкорах превысив вес корпуса (29,85%) и заняв (также впервые) среди весовых нагрузок первое место (на последующих австрийских линкорах позиции бронирования еще более упрочились).

Схема бронирования представляла некоторое улучшение по сравнению с предшественниками за счет увеличения площади бронирования борта и улучшения защиты оконечностей. В частности, впервые после “Stephanie” появилась защита ватерлинии (хотя и не полная) к корме от цитадели, образованной главным броневым поясом, а носовая, по сравнению с “Erzherzog”, поднималась на палубу выше, т.е. до уровня батарейной палубы.

Так же, как и на предшествующем типе, бронированный борт доходил до верхней палубы за счет сплошного бронирования бортовой батареи, однако сама батарея была более протяженной. В остальном схема бронирования практически повторяла таковую на “эрцгерцогах”, и также не особенно отличалась от принятой впоследствии на дредноутах.

Однако имелось одно важное техническое новшество, делавшее “Radetzky” ближе к дредноутам, нежели к традиционным броненосцам. Это была подводная защита. Чтобы определить оптимальную защиту против мин, в августе и ноябре 1906 г. он провел опыты на блокшиве – старом казематном корабле “Erzherzog Karl”. Испытания были проведены с 10-кг зарядом, но не принесли полезных результатов, отчего схема противоминной защиты в виде бронированного второго дна, которая впервые была введена в проекте “Radetzky” основывалась скорее исключительно на гипотезах, чем на практическом научном опыте.

Это бронирование “минного дна” было интересной особенностью проекта. Но само это определение не дает четкого понятия, что же это было такое, и некоторых вводит в заблуждение. Фактически бронированным было не все второе дно, а лишь его бортовая и скуловая части от броневой палубы вниз до места перехода скулового участка в днищевой. Т.е. на самом деле это была скорее противоторпедная переборка.

Корабль был защищен поясом брони по ватерлинии на 98% своей длины (65% главный пояс + 33%) броня оконечностей). Главный броневой пояс по ватерлинии, простирающийся на 2/3 длины корабля от несколько впереди носовой до несколько позади кормовой башни главного калибра и занимающий по высоте около 1,5 межпалубного пространства – чуть ниже промежуточной до чуть выше средней палубы, имел таким образом ширину 3,6 м (по данным [5], его ширина составляла 3,2 м, из которых 1,42 м были ниже и 1,78 выше ватерлинии – при водоизмещении 14500 т и осадке 8,1 м).

Этот пояс состоял из 230-мм крупповских плит.

Он замыкался 150-мм траверзами, перпендикулярными диаметральной плоскости.

Продолжением главного пояса к оконечностям была 100-мм броня. В носу эта броня доходила до форштевня, будучи вначале равной с главным поясом ширины, но затем по мере приближения к носу она несколько расширялась (за счет плавного опускания нижней кромки) для придания большей прочности тарану. В корме эта броня была чуть уже, чем главный пояс, и кроме того, сужалась к корме поднятием нижней кромки и не доходя до ахтерштевня на 3 м (по данным [5] – 2,13 м) замыкалась 100-мм траверзом. В результате, носовой и главный участки пояса по ватерлинии были чуть выше средней палубы (третья сверху, считая от верхней), а в корме – на ее уровне.

Борт выше нижнего пояса (каковым считался пояс по ватерлинии) до уровня батарейной палубы (вторая сверху, считая от верхней), т.е. по высоте менее чем на одно межпалубное пространство – от чуть выше средней палубы до батарейной, был забронирован на 83% длины корабля (65%; толстая часть + 18% броня пояса). Толстая часть этого верхнего пояса (150-мм броня) покрывала те же 2/3 длины корабля, что и находящаяся непосредственно под ней толстая часть пояса по ватерлинии (главный пояс).

Этот верхний пояс также замыкался 150-мм траверзами, находящимися на одном шпангоуте с траверзами нижнего пояса. Можно поэтому сказать, что два броневых пояса образовывали цитадель в пределах концевых башен главного калибра, простирающуюся на 2/3 длины корабля и по высоте примерно на 2,5 междупалубных пространства, и по всей свой высоте замкнутую с обоих концов 150-мм траверзами (можно говорить об общем для этих двух поясов носовом и кормовом траверзе). Продолжением верхнего пояса до форштевня служила 60-мм броня – за кормовым траверзом такого продолжения не было.

Борт выше верхнего пояса был защищен броней каземата противоминного калибра, который по высоте занимал одно межпалубное пространство, от батарейной до верхней палубы, и простирался на всю ширину корабля (т.е. совпадал с линией борта) в пределах концевых портов.

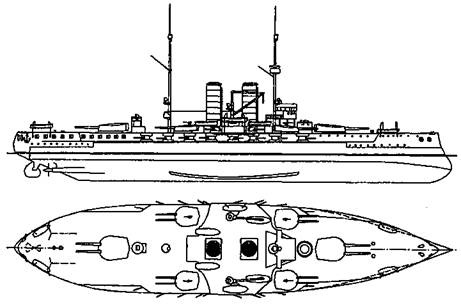

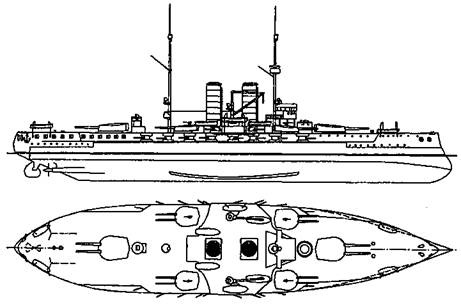

Броненосец “Erzherzog Franz Ferdinand”. 1912 г. (Наружный вид и вид сверху)

Близкий к овалу в плане, замкнутый каземат противоминного калибра по всему периметру был защищен 120-мм броней. По некоторым данным, этот каземат [5] имел длину 60% длины корабля, но на самом деле он занимал менее половины длины корабля. Вертикальные броневые косяки портов были несколько загнуты внутрь для обеспечения секторов обстрела. У концевых портов борта каземата закруглялись внутрь корабля, в сторону диаметральной плоскости, плавно переходя в траверзы. Кормовой траверз, выпуклый в сторону кормы, проходил несколько в нос от барбета башни главного калибра и непосредственно под кормовой кромкой боевой рубки. В носу траверзы от обоих бортов не доходили до диаметральной плоскости, примыкая практически под нормальным углом к носовому барбету главного калибра.

Данная схема бронирования обеспечивала защиту борта в середине корабля (от носовой и почти до кормовой башни главного калибра до уровня верхней палубы, к носу от первой башни – палубой ниже (до уровня батарейной палубы), а в корме – двумя палубами ниже (до уровня средней палубы). Каждое орудие внутри этого каземата было изолировано от остального пространства каземата броневыми переборками из спецстали: с боков 25 мм с тыла (параллельно диаметральной плоскости) 15 мм.

Помимо нижнего, имелось еще 2 каземата противоминного калибра, установленные на верхней палубе: побортно между башнями “второго главного калибра”, по бортам от дымовых труб. Каждый из этих казематов вмещал 2 орудия, имел в плане форму шестиугольника (прямоугольник со “срезанными” углами на той стороне, что обращена наружу корабля). Эти казематы имели спонсоны, т.е. немного выступали за линию борта, а также были бронированы со всех сторон. Их стенки, обращенные наружу корабля (включая “срезанные углы”), были защищены 120-мм броней, а траверзные и тыльная – 100 мм. Внутри казематы были разделены тремя траверзными переборками из 25-мм спецстали. Такой же толщины была и полукруглая выгородка в середине бортовой части каземата, являвшаяся как бы “разветвлением” среднего траверза. Над этой выгородкой был оборудован на крыше каждого каземата броневой колпак с крышей из 10-мм спецстали и стенками из 30-мм брони (у основания 40-мм). Крыши этих казематов имели толщину 24-мм (12+12 мм).