«Заключительная часть поэмы написана в форме прошения, обращённого к неизвестному химику тридцатого века…

…он просит химика воскресить его, речь идёт о воскрешении во плоти и крови. Вторя идеям философа Николая Фёдорова о «воскрешении мёртвых» и теории относительности Эйнштейна (которые он с энтузиазмом обсуждал весной 1920 года с Якобсоном), он видит перед собой будущее, при котором все умершие вернутся к жизни в своём физическом обличии».

Николай Фёдорович Фёдоров был русским религиозным мыслителем и философом, которого называли «московским Сократом». Его уважали и им восхищались Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Александр Чижевский, Павел Флоренский и многие, многие другие известные люди начала ХХ века. Николай Фёдоров намеревался, собирая молекулы и атомы, «сложить их в тела отцов». С этими идеями был хорошо знаком и Владимир Маяковский.

Мнения слушателей

3 апреля в Центральном клубе московского пролеткульта состоялся диспут на тему «Футуризм сегодня», на котором Маяковский читал отрывки из своей новой поэмы. Завершая дискуссию, он сказал:

«Здесь говорили, что в моей поэме нельзя уловить общей идеи. Я читал, прежде всего, лишь куски, но всё же и в этих прочитанных мною кусках есть основной стержень: быт. Тот быт, который ни в чём не изменился. Тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас мещан».

Маяковский вновь заявлял о том, что его и его любимую разъединил быт! Но ведь при этом оба они знали, что этого «разъединителя» звали Александр Краснощёков.

Не случайно в прологе поэмы возникли строки:

«Эта тема придёт, / вовек не износится,

только скажет: / – Отныне гляди на меня! –

И глядишь на неё, / и идёшь знаменосцем,

красношёлкий огонь над землёй знаменя».

Слово «красношёлкий» означает, что «огонь» возникает «из красного шёлка». Те, кто был в курсе любовного инцидента Лили Юрьевны и Владимира Владимировича, прекрасно понимали, что речь идёт о «краснощёком» огне, который, как знамя, предстояло нести по земле Маяковскому.

Да, семейный разлад, вроде бы, был улажен. Александр Михайлов пишет:

«Внешне для Маяковского ничего не переменилось, «семья» по-прежнему оставалась «семьёй», основным работником, обеспечивавшим её материально, оставался Маяковский».

Но даже сегодня, когда о времени, в котором жил поэт, появилось очень много откровенной информации, читая поэму «Про это» очень трудно понять её суть, а пересказать её содержание ещё труднее. О чём же она? Об «омещанивании», которое у многих вытесняло (или даже успело вытеснить) «служение» высоким идеалам революции? Или о ГПУ, то есть о чрезвычайном «управлении»? Ведь это слово тоже среднего рода.

Прав был Борис Ефимов, признавшись, что у поэмы был «сложный смысл», который при прослушивании «ускользал» от него.

В памяти всплывает поэма «Человек» и изображённый в ней молодой Маяковский. Будучи уже тогда смертельно обижен Лили Юрьевной, он так и остался стоять над Невой:

«Семь лет я стою. / Я смотрю в эти воды,

к перилам прикручен канатами строк.

Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.

Когда ж, / когда ж избавления срок?»

В поэме «Про это» Маяковский вновь заговорил об «избавлении» от мучений. Мстить он не собирался, но если «пуле» суждено отправить его «в жизнь загробную», поэт, обращаясь к Лили Брик, требовал воскресить его:

«Воскреси / хотя б за то, / что я / поэтом

ждал тебя, / откинул будничную чушь!

Воскреси меня / хотя б за это!

Воскреси – своё дожить хочу!»

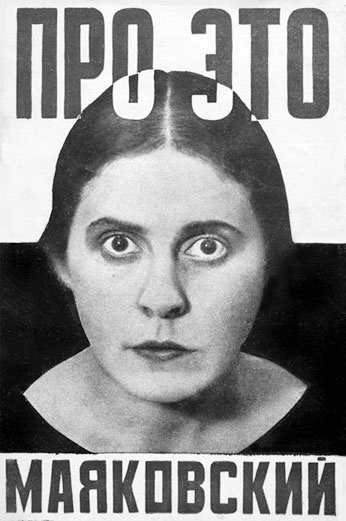

Поэму проиллюстрировал художник Александр Михайлович Родченко. Руководствуясь принципами футуризма, в основу оформления он положил не рисунки, а фотоснимки. Чтобы ярче отобразить тему неразделённой любви поэта, были использованы многочисленные фотографии Маяковского, с печальным видом изображавшего охватившую его тоску. А обложку украсила фотография, о которой Александр Михайлов написал:

«…подчёркивая автобиографичность поэмы, Родченко поместил на обложку фотопортрет Л. Ю. Брик».

Над головой Лили Юрьевны разместилось название поэмы, а под ней – слово «Маяковский».

Казалось бы, всё логично! Вот только почему Родченко взял именно эту фотографию Лили Брик и именно так расположил слова названия? Ведь на снимке у Лили Юрьевны выпученные (просто вытаращенные) глаза, а буквы в названии поэмы («О» и «Э») напоминают рога. Что хотел сказать этим фотохудожник? Что Лили Брик – дьявол в юбке?

В конце марта 1923 года в центральных газетах появился первый правительственный бюллетень, оповещавший о третьем инсульте Ленина. Маяковский тотчас откликнулся на это событие стихотворением «Мы не верим!» – 1 апреля оно появилось в журнале «Огонёк»:

«Тенью истемня весенний день,

выклеен правительственный бюллетень.

Нет! / Не надо! / Разве молнии велишь / не литься?

Нет! / не оковать язык грозы!

Вечно будет / тысячестраницый

грохотать / набатный / ленинский язык…

Нет! / Нет! / Не-е-ет…

Не хотим, / не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних / сгинь, навязчивая тень!»

А. М. Родченко. Обложка книги «Про это». 1923 год

Возможно, именно тогда у Маяковского появилась мысль написать поэму о вожде. В «Я сам» (в главке «23-й ГОД») сказано:

«Начал обдумывать поэму «Ленин»».

А власть в стране Советов окончательно перешла в руки партийной «тройки»: Зиновьев, Каменев, Сталин.

Борис Бажанов потом напишет:

«С января 1923 года тройка начинает осуществлять власть. Первые два месяца, ещё опасаясь блока Троцкого с умирающим Лениным, но после мартовского удара Ленина больше не было, и тройка могла начать подготовку борьбы за удаление Троцкого. Но до лета тройка старалась только укрепить свои позиции».

В тот момент, когда страна узнала о третьем инсульте Ленина, а Маяковский всюду читал свою новую поэму, произошло событие, которое никакого отношения ни к политике, ни к искусству не имело. Но о нём нельзя не упомянуть.