Такую же тактику, только верхового строя, использовали потаватоми против огромного объединенного отряда шайенов, сиу, кроу, арапахо, команчей и кайовов, атаковавшего пауни в 1853 году. Потаватоми тренировали лошадей неподвижно стоять, пока они стреляли из ружей. По данным Джеймса Клифтона, число нападавших составляло около тысячи воинов, что, вероятно, значительно преувеличено. Они атаковали охотничий лагерь пауни, в котором, включая женщин, детей и стариков, было около восьмисот человек. Нападение не было неожиданным, и, когда всадники доскакали до вершины холма и увидели в долине большой лагерь пауни, все старики, женщины, дети и лошади уже находились в реке, защищенные берегом, а воины выстроились вдоль его края, готовые к бою. Атака следовала за атакой, но пауни не выходили из укрытий, сражаясь очень осторожно. В такой манере бой продолжался почти весь день. После полудня нападавшие начали уставать и готовы были оставить пауни в покое, когда появились люди с длинными ружьями – потаватоми, пришедшие на выручку своим друзьям. Шайены говорили, что их было всего двадцать, а по данным Джеймса Клифтона сорок. Когда они добрались до поля боя, их вождь приказал: «Я хочу, чтобы половина из вас давала залп, затем отходила, давая возможность выстрелить остальным. Стреляйте, чтобы убить». Равнинники атаковали приближавшихся людей, но, вместо того чтобы бежать от приближавшейся массы всадников, половина потаватоми остановила лошадей. Они положили стволы ружей на скрещенные палки и выстрелили. Каждый выстрел достиг цели. Затем их место заняла вторая группа. Нападавшие начали отступать, а потаватоми последовали за ними и, достигнув места, где лежали убитые, вскрыли им грудные клетки, вырвали сердца и положили их в патронные сумки, после чего запустили руки в тела убитых и вымазали лица их кровью. Когда нападавшие увидели все это, они пришли в ужас. По словам Джорджа Гриннела, сердца, положенные на пули, должны были дать им колдовскую силу, чтобы они не промахивались. Джеймс Клифтон, изучавший историю и обычаи потаватоми, утверждал, что позднее эти сердца съедали. Так несколько десятков дисциплинированных и хорошо вооруженных восточных индейцев доказали превосходство своей тактики против луков и копий равнинников. По некоторым данным, нападавшие потеряли в том бою 50 убитыми и 100 ранеными. Кроме того, потаватоми и пауни захватили 170 лошадей.

В 1854 году около ста (по другим данным, двухсот) сауков и фоксов, включая нескольких потаватоми, были атакованы огромным отрядом шайенов, сиу, арапахо, команчей, кайовов, кайова-апачей и осейджей. Восточники успели занять хорошую позицию. Нападавшие атаковали со всех сторон. Их подпустили на сотню метров, дали сокрушительный залп, вслед за которым последовал второй, отбросивший нападавших. Союзники атаковали снова и снова, но не могли приблизиться достаточно, чтобы применить луки и старые ружья. Сауки и фоксы сражались так же, как потаватоми в прошлом году, – стреляя залпами попеременно. По словам шайенов, противник имел прекрасные ружья, и каждый выстрел поражал цель – человека или лошадь. Многие воины проявили храбрость в том бою – у шайена Старый Вихрь на головном уборе были отстрелены почти все перья, – но они ничего не могли поделать против восточников, совмещавших методы индейского боя с дисциплиной и тактикой европейских солдат. И в этот раз воины потаватоми вырезали сердца убитых осейджей и увезли их домой для ритуального пиршества – последний зарегистрированный случай церемониального каннибализма среди потаватоми.

Лишь к концу Гражданской войны равнинники научились противостоять назойливым «гостям», получили достаточное количество огнестрельного оружия, развили новые навыки ведения боя и блокировали доступ переселенных племен на бизоньи равнины. Охота на Равнинах стала слишком опасной, чтобы быть для краснокожих переселенцев экономически выгодной. С тех пор крупных столкновений между ними не происходило.

Столкновение с белыми людьми

О столкновениях между белыми людьми и индейцами осталось много воспоминаний непосредственных участников с обеих сторон. Здесь необходимо отметить различие, существующее в рассказах враждующих сторон, которое чрезвычайно важно для понимания их достоверности. Интерес к индейским воспоминаниям начал проявляться у американских исследователей на рубеже XIX–XX веков, когда еще были живы многие из участников войн на Диком Западе. Индейцы обычно простодушно рассказывали о своих действиях в тех или иных боях, ничего не приукрашивая и не выдумывая, окруженные седовласыми соратниками, которые иногда поправляли их, если они что-либо забывали, и внимательно следили за тем, чтобы рассказ был правдивым. Краснокожий мог умолчать об убийстве белого человека, не очень доверяя бледнолицым слушателям и опасаясь запоздалого наказания. Справедливости ради, стоит отметить, что и среди них встречались люди, готовые за доллар-другой рассказать именно то, «что хотел услышать белый человек».

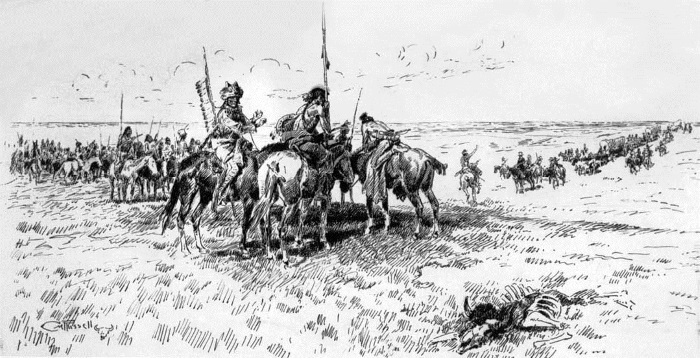

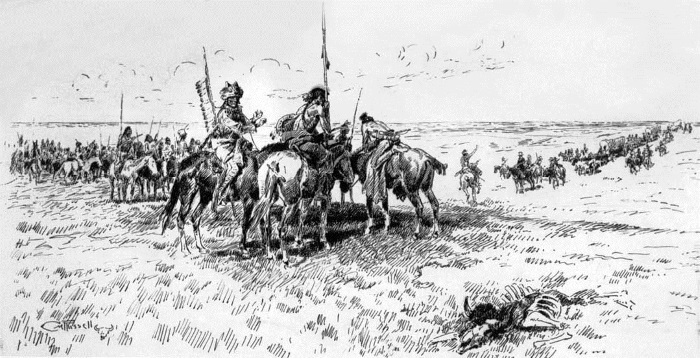

Индейцы часто останавливали караваны переселенцев, чтобы получить подарки за право пройти по их земле. Художник Ч. Рассел

Так, младший вождь шайенов Две Луны стал едва ли не главным действующим лицом Битвы на Литтл-Бигхорн, руководящим и направляющим «главнокомандующим» всех шайенов. Его соплеменники потом долго смеялись над доверчивыми белыми слушателями, так как впервые узнали о своем «герое» вместе с ними. Но таких весельчаков среди индейцев было мало, поскольку им с детства внушали, что бахвалиться лживыми заслугами постыдно. Однако до сегодняшнего дня многочисленные исторические издания причисляют Две Луны к руководителям той битвы.

Воспоминания белых участников, напротив, за редким исключением изобилуют небылицами и преувеличениями. Там, где с индейской стороны выступало не более пятисот воинов, их потери порой достигали полутора тысяч! Помимо невероятного героизма авторов, индейцам приписывались совершенно не свойственные им манера ведения боя, тактика и стратегия. Как вежливо упомянул об одном из подобных примеров боевой офицер Юджин Вэйр: «О событиях того боя ходит много странных историй».

В середине XIX века Рандольф Мэрси написал несколько книг, одна из которых, названная «Путешественник по Равнинам: путеводитель для сухопутных экспедиций», изданная в 1859 году, являла собой чрезвычайно подробную работу, описывающую решение всевозможных проблем, способных возникнуть у переселенцев на Запад. В ней он давал рекомендации, как вести себя с индейцами: «Приближаясь к незнакомцам, равнинные индейцы пускают коней в галоп, и люди, не знакомые с их манерами, могут воспринять это как свидетельство враждебности. Но это их обычай в обращении и с друзьями, и с врагами и не должно служить для необоснованной тревоги. Когда замечена скачущая таким образом группа краснокожих и они приблизились достаточно для того, чтобы разглядеть подаваемые сигналы, все, что необходимо… это поднять правую руку ладонью вперед и несколько раз двинуть ею вперед-назад. Все они понимают это как призыв остановиться и, если не имеют враждебных намерений, сразу выполнят его. После этого правая рука поднимается вновь и медленно двигается вправо-влево, что означает: «Я не знаю вас. Кто вы?» На языке жестов они дадут знать, к какому племени принадлежат. Если вы их не понимаете, можно спросить, друзья они или враги, подняв обе руки сжатыми, как в рукопожатии, или сцепив оба указательных пальца. Если они настроены дружественно, то ответят тем же сигналом, если нет, то не остановят своих скакунов или сделают жест, означающий «злость». Небольшая по численности группа белых людей, путешествующих по Равнинам, не должна позволять приближаться к себе отряду незнакомых индейцев, если только не чувствует себя способной дать отпор нападению при самых невыгодных обстоятельствах. Основное правило безопасности, когда человек оказывается в прерии в одиночестве и замечает приближающуюся группу индейцев, – не позволить им подойти ближе, а если они продолжают приближаться, дать им понять, чтобы они держались подальше. Если они не послушаются, а он имеет быстрого коня, следует мчаться к ближайшему лесу. Если индейцы нагоняют, следует остановиться, повернуться к ним и направить ружье на ближайшего краснокожего, что зачастую обращает их в бегство. Никогда не стоит без надобности нажимать на спусковой крючок, потому что как только ружье разряжено… единственным спасеньем будет быстрота его скакуна». Мэрси знал об индейском коварстве не понаслышке. В 1849 году он выслал одного из офицеров вперед. Сам он был прикован к постели болезнью и не проследил, чтобы тот взял с собой нескольких солдат. Обнаруженные позже следы свидетельствовали о том, что к нему галопом подскакало четверо индейцев. Офицер ехал, на очень быстрой лошади и мог спастись бегством, но не сделал этого. Они проехали вместе около трех миль, после чего индейцы жестоко убили его и скальпировали. Мэрси так и не смог выяснить, кто виновен в смерти доверчивого офицера, но предположил, что тот встретился с возвращавшимися из неудачного похода молодыми воинами, которые не смогли противиться желанию захватить его скальп и лошадь.