Первокурсник Фейнман жил в комнате с двумя старшекурсниками, посещавшими эти лекции. В течение года он привык к их разговорам и даже иногда принимал участие в спорах, удивляя соседей, предлагая свой способ решения задач. «Почему бы не попробовать уравнение Бернулли?» — спрашивал он. В его произношении фамилия звучала как «Берноули»

[48], ведь он получил знания, читая энциклопедии и немногочисленные учебники, которые находил в Фар-Рокуэй. Ко второму курсу он решил, что и сам готов изучить этот курс.

В первый день все заполняли регистрационные карточки: у старшекурсников карточки были зеленые, у аспирантов — коричневые. Фейнман с гордостью ощущал в своем кармане розовую карточку студента-второкурсника. Кроме того, он носил офицерскую форму ROTC

[49], так как внестроевая подготовка была обязательной для учащихся первых курсов. Он выделялся среди остальных, поэтому к нему подсел еще один второкурсник в форме. Это был Ти Эй Велтон. Он помнил математический талант Ричарда еще со дня открытых дверей, что состоялся весной.

Фейнман взглянул на книги, которые Велтон выкладывал на стол. Среди них была и «Абсолютное дифференциальное исчисление» (Absolute Differential Calculus) Туллио Леви-Чивиты, которую он никак не мог взять в библиотеке. Велтон же, глядя на стол Фейнмана, понял, почему не смог достать «Векторный и тензорный анализ» (Vector and Tensor Analysis) А. Уилса. Довольно впечатляюще. Второкурсник из Саратога-Спрингс претендовал на то, что знает все об общей теории относительности. Второкурсник из Фар-Рокуэй заявлял, что выучил квантовую механику по книге некоего Дирака. Они несколько часов проговорили о важности ознакомления с работами Эйнштейна по гравитации. Оба осознавали, что, как сформулировал Велтон, «в борьбе против агрессивно настроенных старшекурсников их дружба пойдет на пользу обоим».

Тот факт, что курс введения в теоретическую физику привлек пару одаренных второкурсников, не остался незамеченным. Преподававший на первом семестре Страттон порой терялся в потоке формул на доске. Его лицо тогда заливалось краской, он протягивал мел со словами: «Мистер Фейнман, как бы вы решили эту задачу?» — и Ричард широкими шагами направлялся к доске.

Оптимальный путь

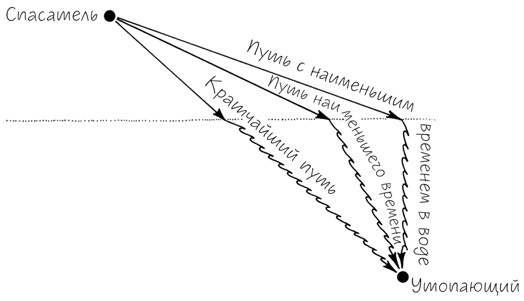

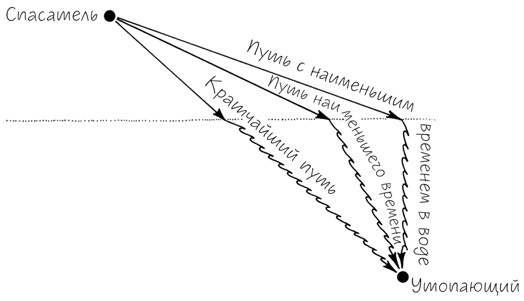

С проявлениями закона природы, сформулированного как «принцип наименьшего действия», мы сталкиваемся постоянно. Мы используем его при решении самых простых задач. Спасатель, находящийся на пляже, замечает впереди по диагонали от себя тонущего пловца на некотором расстоянии от берега. Спасатель может пробежать вдоль берега с определенной скоростью, а затем подплыть к утопающему со скоростью значительно меньшей. Как вычислить самый быстрый путь до утопающего?

Траектория, при движении по которой затрачивается минимальное время. Скорость движения спасателя по суше выше, чем в воде. Таким образом, кратчайший путь — это поиск компромисса.

Так же кажется, что и свет, скорость распространения которого в воздухе больше, чем в воде, движется по такой же траектории от рыбы, плавающей под водой, к глазам наблюдателя.

В данном случае кратчайший путь, обозначенный прямой линией, не самый быстрый, потому что спасатель проведет слишком много времени в воде. Если он пробежит некоторое расстояние по пляжу и нырнет в воду строго напротив утопающего, — минимальное расстояние по воде — он тоже потеряет время. Оптимальное решение — это путь, который займет минимальное время. То есть спасатель должен пробежать по пляжу и войти в воду, находясь под углом относительно утопающего. Любой студент способен рассчитать оптимальный путь. Спасателю же приходится доверяться инстинктам. Математик Пьер Ферма предположил в 1661 году, что искривление лучей света, входящих в воду (преломление, которое используется в линзах и вызывает миражи), возникает из-за того, что свет ведет себя как спасатель с безупречными инстинктами. Он следует по пути, на преодоление которого потребуется меньше всего времени. (Рассуждая от обратного, Ферма предположил, что скорость света становится меньше в более плотных средах — с большим показателем преломления.) Позднее Ньютон и его последователи полагали, что доказали противоположное, и скорость света, как и звука, в воде больше, чем в воздухе. Однако Ферма, оставшийся верным своим простым принципам, оказался прав.

Теология, философия и физика еще не стали явно отличаться друг от друга, поэтому у ученых, естественно, возник вопрос, а какую Вселенную создал бы Бог. Даже в эпоху квантовой физики этот вопрос иногда возникал в умах ученых. Эйнштейн не гнушался упоминать имя Господа всуе, хотя и высказывался, порой виртуозно играя словами, о том, что «Бог не играет в кости со Вселенной», или произносил фразы, подобные той, что позже высекли на камне в Зале науки Принстонского университета: «Господь Бог изощрен, но не злонамерен». Эйнштейн умел мастерски формулировать. Его объяснения были понятны и широко цитировались физиками независимо от того, были те верующими или нет. Он умел объяснить устройство Вселенной, не задевая чувств прогрессивных верующих, но и не вызывая опровержений со стороны убежденных атеистов, которые определяли Бога как краткое поэтическое обозначение законов и принципов движения материи и энергии. Эйнштейн уважительно, хотя и нейтрально, отзывался о Боге. Его формулировки принимали даже такие рьяные противники религии, как Дирак, о котором Вольфганг Паули однажды сказал: «Наш друг Дирак тоже религиозен. Его религия держится на постулате “Нет Бога, и Дирак пророк Его”».

Ученым XVII и XVIII веков тоже приходилось вести двойную игру, и ставки были куда выше. Отрицание Бога все еще считалось преступлением, караемым смертной казнью, и не только в теории: виновных могли повесить или сжечь. Ученые оскорбляли веру уже только тем, что утверждали: определенные знания должны подкрепляться наблюдениями и экспериментами. Тогда еще не понимали, что изучать движение падающих тел и происхождение чудес должны разные группы философов. Однако Ньютон и его современники успешно выстроили научные доказательства существования Бога, определив его как первопричину в цепочке логических рассуждений. Элементарные частицы должны быть неделимы, писал Ньютон в своей «Оптике» (Opticks): «Поэтому никакие усилия не способны разделить или разрушить их. Ни в чьей власти разделить то, что создал Бог».

Но Рене Декарт в труде «Принципы философии» (Principles of Philosophy) утверждал обратное — что элементарные частицы не могут быть неделимы: «Не может атом или любая частица материи быть неделима по своей природе (как предполагают некоторые философы)… Ибо даже если Бог и создал частицу столь малую, что невозможно ни одному живому существу разделить ее, Он не мог самого себя лишить этого права, потому что совершенно недопустимо, чтобы Бог ограничивал собственное могущество…»