Со временем физики неохотно примирились с тем, что неспособны выстроить однозначную ментальную модель событий, происходящих в микромире. Используя слова «волна» или «частица» — а использовать оба этих слова приходилось, — они сопровождали их молчаливыми кавычками, словно подразумевая: на самом деле это никакая не волна и не частица. В результате все признали, что отношение ученых-физиков к действительности изменилось. Больше невозможно было предполагать, что существует единственная реальность и что ум человека способен рационально и четко ее осмыслить, а ученый — объяснить. Стало ясно: продукт работы исследователя — теория или модель — рассматривает и интерпретирует опыт способом, который никогда не дает окончательного ответа. Ученые полагались на модели, как человек, пытающийся сориентироваться в темной комнате, опирается на почерпнутый из памяти визуальный образ. Физики начали открыто говорить о том, что создают некий язык — как будто они были не исследователями, а литературными критиками. «Не стоит считать, что задача физики — выявить законы природы, — говорил Бор. — Физика касается лишь того, что можно сказать о природе». И это всегда было так, но на сей раз природа утерла ученым нос.

Однако в конечном счете почти никому из физиков не удалось полностью отказаться от визуализации. Образы были им необходимы. Прагматичные теоретики ценили образ мышления, основанный на видении и чувствовании. Они называли его физической интуицией. Фейнман сказал Дайсону (и тот с ним согласился), что именно благодаря физической интуиции появились великие работы Эйнштейна. Период величия для Эйнштейна закончился, когда тот «перестал мыслить конкретными физическими образами и начал манипулировать уравнениями». Интуиция задействовала не только визуальный, но и слуховой, и кинестетический каналы. Те, кто видел Фейнмана в минуты предельной концентрации, рассказывали о сильном, даже тревожном воздействии этого процесса как физического: создавалось впечатление, что его мозг не ограничивался серым веществом, а заставлял работать все мышцы тела. Сосед Фейнмана по Корнеллскому общежитию как-то открыл дверь и увидел, что Ричард катается по полу рядом с кроватью: так он решал задачу. А когда не катался, то как минимум ритмично бормотал себе под нос или отбивал барабанную дробь кончиками пальцев. В ходе научной визуализации человек часто помещает себя внутрь природной среды: в воображаемый луч света, в релятивистский электрон. Как писал историк науки Джеральд Холтон, это процесс, в котором «карта ума… и законы природы накладываются друг на друга». Для Фейнмана элементы в природе взаимодействовали в ощутимом, меняющемся, порхающем ритме.

Он и сам об этом задумывался; как-то раз даже выписал фрагмент стихотворения Набокова (хотя литература и поэзия совсем его не интересовали): «Пространство — мельтешение в глазах; а время — пение в ушах».

— Вот вы все время твердите о визуализации, — заметил он в разговоре с историком Сильваном Швебером, который брал у него интервью. — Я пытаюсь привнести ясность, но рождается лишь смутная картинка, которая с трудом поддается осмыслению и визуализируется лишь наполовину. Мне представляются дрожащие траектории и извилистые линии. Даже сейчас, рассуждая о функционале влияния

[127], я вижу слияние и собираю образы, словно вещи в мешок, а затем пытаюсь их развить. Я могу их представить, но не могу описать.

— Можно ли сказать, что вы видите решение? — спросил Швебер.

— Скорее лишь его очертания. Пожалуй, такой метод визуализации является интуитивным. Как правило, я пытаюсь представить картинку настолько четкой, насколько это возможно, но иногда могу пойти математическим путем, так как он оказывается более эффективным. Однако при решении некоторых задач я сталкиваюсь с необходимостью задействовать воображение; тогда я обращаюсь к этому методу, прежде чем перейти к математическим расчетам.

Главной сложностью стала визуализация понятия «поле». Однажды Фейнман сказал студентам: «У меня нет подходящего образа для электромагнитного поля, с помощью которого вы могли бы представить суть этого понятия». Пытаясь проанализировать собственный способ визуализировать то, что не поддается воображению, он выяснил нечто странное. Математические символы, которые он использовал каждый день, переплелись с его физическими ощущениями движения, давления, ускорения. Фейнман наделял абстрактные символы физическим смыслом даже тогда, когда он пытался управлять своей необузданной физической интуицией и оперировать этими символами, применяя свои знания.

«Описывая магнитное поле, движущееся в пространстве, я говорю о E- и B-полях и размахиваю руками, поэтому вам может показаться, что я действительно их вижу. Но на самом деле я вижу некие смутные, темные, дрожащие линии, кое-где снабженные стрелочками, исчезающими, если приглядеться внимательнее… Тогда я начинаю путать символы, которые использую для описания объектов, и сами объекты».

И все же Фейнман не мог ограничиться одним лишь математическим методом. В математике поле представляло собой совокупность чисел, каждое из которых было связано с определенной точкой в пространстве. «Это невозможно вообразить», — признался он студентам.

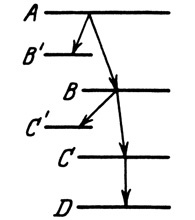

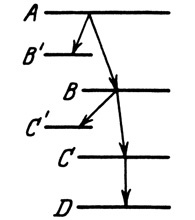

Визуализация необязательно подразумевала построение диаграмм. Как сложное, интуитивное, кинестетическое понимание физики не всегда можно было передать с помощью фигур, составленных из палочек, так и диаграмма не всегда отражала физическую реальность. Визуализация могла иметь форму таблицы или картинки-подсказки. К тому же в квантовой физике диаграммы использовали редко. Правда, был один типичный пример — «лесенка» из горизонтальных линий, изображающая энергетические уровни атома:

Квантовый скачок, визуализированный в виде лесенки

Квантовый скачок (переход) вниз с одного энергетического уровня на другой сопровождается излучением фотона; поглощение фотона приводит к скачку на верхний уровень (согласно постулатам Бора). На подобных диаграммах фотоны не отображались вовсе, как и на других, еще более неудачных схемах того же процесса

[128].

Фейнман никогда не использовал такие диаграммы, но часто заполнял страницы своих тетрадей рисунками, напоминающими о пространственно-временных траекториях, которые были столь важной частью его принстонской работы с Уилером. Путь электрона на его рисунках изображался прямой линией, которая шла через всю страницу, символизируя движение в пространстве (горизонталь) и во времени (вертикаль). Поначалу Фейнман, как и другие, не отображал излучение фотона; это явление передавалось на картинке как отклонение электрона от намеченной траектории. Такой подход отражал выбранный ученым способ визуализации процесса: Фейнман по-прежнему воспринимал взаимодействие электронов с электромагнитным полем как взаимодействие именно с полем, а не со скоплением частиц — фотонов.