Весной 1845 г. Городец посетила некая Олимпиада Шишкина, автор путевых записок. От местной жительницы она узнала, что здесь был «мужеский монастырь и что в деревянной церкви под спудом, мощи его основателя, преподобного Трифона… – И далее сообщала: – Провели нас в глухой подвал и там показали бедную гробницу, по-видимому, совершенно забытую… В бывшей монастырской церкви образа очень древние… Замечателен образ хорошего греческого письма: Успение Божией Матери».

В 1851 г. Георгиевская церковь была основательно поновлена «на сборную сумму заботами священника Василия Ильинского и церковного старосты, крестьянина села Городец Григория Михайлова». Обновленная Георгиевская церковь осталась деревянной, холодной, на каменном фундаменте, снаружи обшитой тесом под покраску. Успенский придел был снесен. Высота церкви достигала 5,7 м до карниза. Колокольня отсутствовала. Церковь венчала одна скромных размеров глава. Здание было двухэтажным. На втором этаже находилась собственно церковь, на первом, в подцерковье, размещалась часовня с гробницей игумена Трифона, который стал почитаться как месточтимый святой. Деревянная рака над его могилой была заменена на мраморную. Таким мы видим храм на фотографии 1920-х гг.

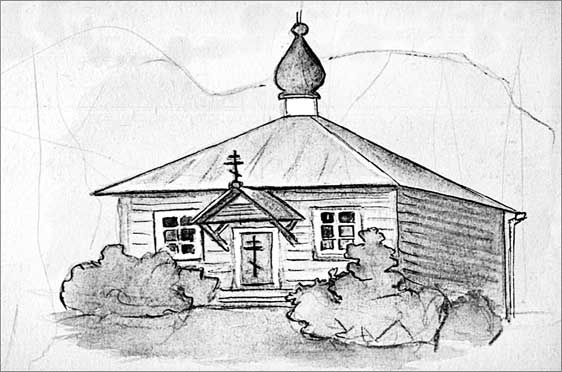

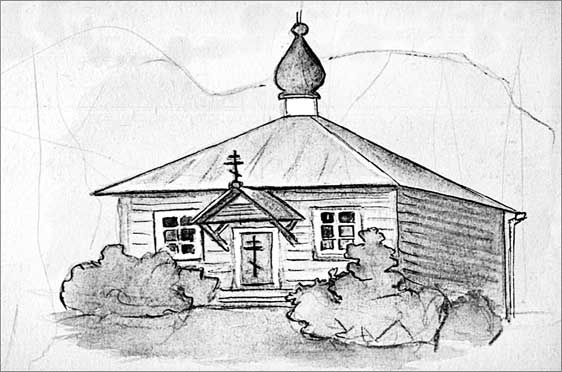

Городец. Часовня на городище, где погребен прп. Трифон. Рисунок А. И. Ковалева. 1999 г.

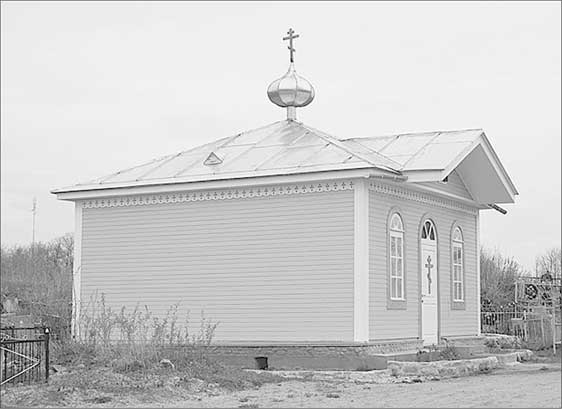

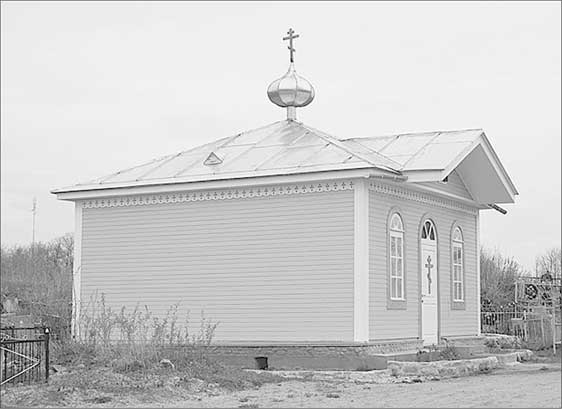

Городец. Часовня прп. Трифона Городецкого. 2008 г. Фото Наталии Кидони

Георгиевская церковь погибла вскоре после войны. Второй этаж был разобран полностью. Первый, с гробницей прп. Трифона, сохранили, переделав в отдельно стоящее здание часовни. На беломраморной раке сделана надпись церковной вязью, которая повествует о покоящемся здесь городецком старце.

В 1973 г. архитектурным отрядом ЛГУ под руководством археолога В. А. Булкина был раскопан фундамент Георгиевской церкви, построенной в 1791 г. Раскопки выявили, что храм был «простой и очень архаичный по планировке, мог быть поставлен на месте деревянной церкви XVI столетия» (Г. С. Лебедев).

Городец (то же) – церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, деревянная, 1844 г., арх. П. Лукашевич, закрыта в 1937 г., действует с 1941 г.

5 марта 1844 г. в Городце освятили вновь построенную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Церковь поставили у восточного склона холма, неподалеку от старого Георгиевского храма. Успенский храм был устроен усердием городецкого священника Иоанна Шишова, церковного старосты из городецких крестьян Григория Михайлова и помещика инженер-генерал-майора Михаила Павловича Сакера, уже знакомого нам по рассказу о часовне в д. Александровской. Церковь строилась на частные пожертвования.

Особую роль в ее строительстве сыграл генерал Сакер. Видя, что крестьяне в принадлежавших ему окрестных деревнях Александровская, Заозерье, Жглино, Михайловское, Кукуевка вынуждены приходить на богослужение в малопоместительный и ветхий Георгиевский храм, он задумал построить для них новую, более просторную церковь, выделив для этой цели значительную сумму. Для проектирования церкви он пригласил вольнопрактикующего архитектора Петра Лукашевича. Проект церкви, включающий план, фасады, разрез, был разработан и утвержден в 1838 г. Дата освящения храма помещена в надписи на кресте под престолом храма. На средства Сакера произвели и поновление Георгиевского храма в 1851 г.

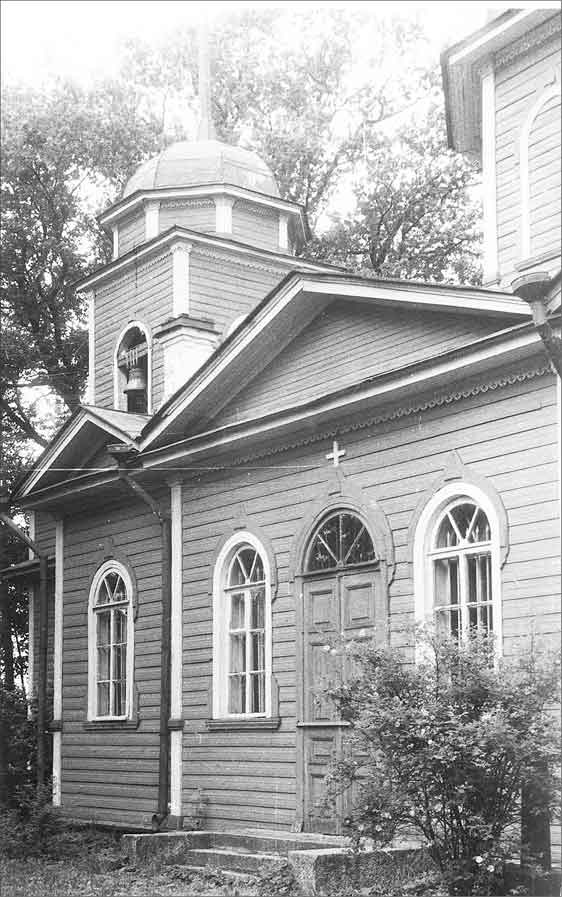

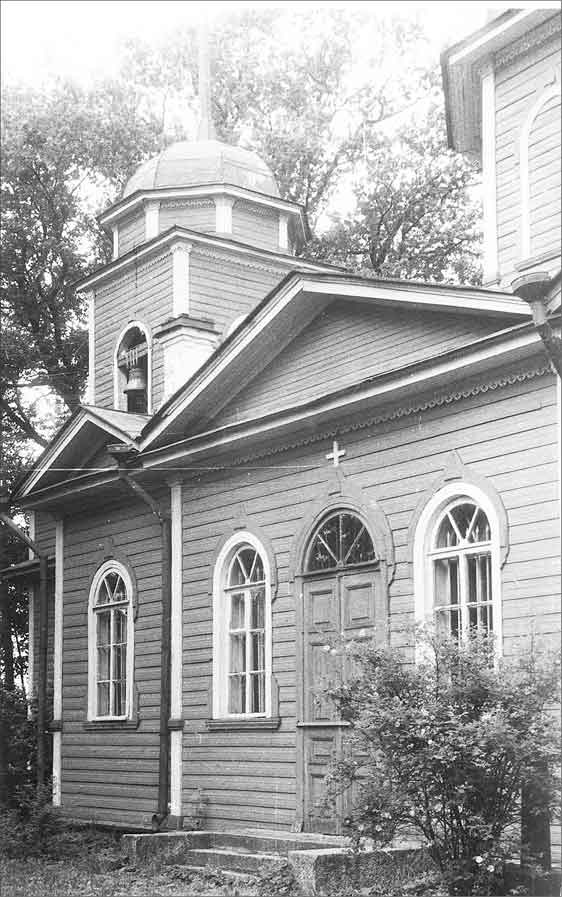

Городец. Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. 1987 г.

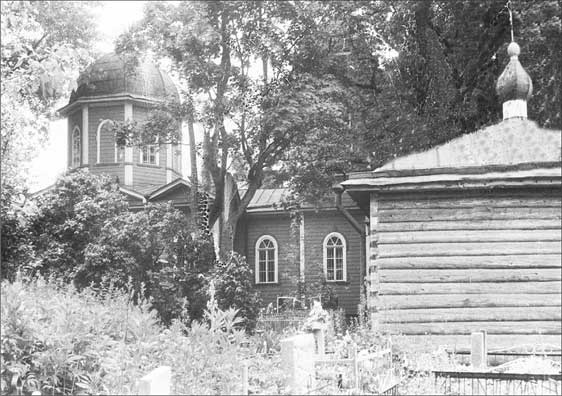

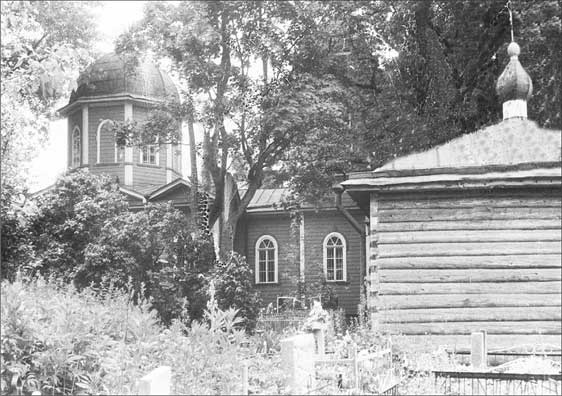

Городец. Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и часовня прп. Трифона (справа). 1987 г.

Городец. Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. 2008 г. Фото Наталии Кидони

Деревянная, на фундаменте из колотых гранитных валунов Успенская церковь построена «кораблем», то есть все ее части стоят на одной продольной оси. Основной объем имеет квадратный план и завершается восьмиэтажным куполом на высоком барабане. С востока к нему примыкает пятигранная апсида. С запада двухъярусная колокольня соединяется с ним небольшим притвором.

Успенская церковь была почти вдвое просторнее поновленного Георгиевского храма и во многом превосходила его в художественном отношении, напоминая каменные храмы периода классицизма. Двери и оконные проемы выделяются полуциркульными завершениями. Площадка звона в четверике второго яруса колокольни оформлена арочными проемами. Верх колокольни решен в виде восьмигранного барабана с купольным покрытием и шпилем с водруженным на нем крестом.

Несомненную художественную ценность представляют интерьеры церкви, где роль главной архитектурной доминанты играют опоры подкупольного основания, каждая из которых представляет собой группу из трех колонн с пышными коринфскими капителями.

Успенская церковь преобразила облик городецкого холма. Его выразительность первой оценила уже знакомая нам Олимпиада Шишкина. В заметках от 30 мая 1845 г. путешественница, ошибочно называя Успенскую церковь каменной, пишет: «Положение двух церквей Городецких, деревянной и каменной, на высоком, отдельном холме так необыкновенно, что мы решились взойти на него по крутой лестнице и в награду за труд полюбовались живописными окрестными видами… В каменной (Успенской. – А. Н., О. Н.) церкви… для входа трое дверей. Двенадцать столбов, по три вместе соединенные, поддерживают купол. Действительно, эта церковь гораздо лучше Лугского собора (Екатеринского. – А. Н., О. Н.), и очень приятно видеть в селе такое доказательство ревности прихожан».

Вид Городецкого холма, каким его вполне могла видеть автор только что приведенных строк, запечатлен на рисунке 1927 г. археолога Н. Н. Чернягина. Слева по верху холма хорошо выделяется скромная Георгиевская церковь. Силуэт Успенской церкви заметен в окружении древесных крон.

Сегодня на древнем городище находится действующее кладбище. Здесь сохранилось значительное число исторических надгробий, в том числе и на могиле инженер-генерал-майора М. П. Сакера, у южной стены Успенской церкви.

Городец, благодаря находившейся здесь почтовой станции, встречается в воспоминаниях композитора М. И. Глинки, мемуарах участников Отечественной войны 1812 г., в романе А. Дюма «Учитель фехтования». Через Городец и Лугу пролегал путь героя этого произведения, француза-фехтовальщика, при его путешествии из Парижа в Петербург. При этом Дюма довольно точно указал расстояние от Городца до российской столицы – пятьдесят французских миль.