Аксиома диалектического противоречия в свою очередь расшифровывается так: «Всё в мире противоречиво – двойственно в себе. Противоречива и материя – едина и диморфна – принцип структурного диморфизма материи. Имплицитно обе эти посылки содержатся в законе единства и борьбы противоположностей – основном законе диалектики» (там же. С. 113).

Второй том анализируемой книги – «Философия» – посвящён описанию пяти систем философских категорий – онтологических, физических, гносеологических, этических и телеологических. Каждая из них содержит по 49 соответственных категорий. Следовательно, вся система Е. С. Кузьмина состоит из 245 категорий. Высшее положение среди первых занимает сущее, среди вторых – естество, среди третьих – понятие, среди четвёртых – добро и среди пятых – творение.

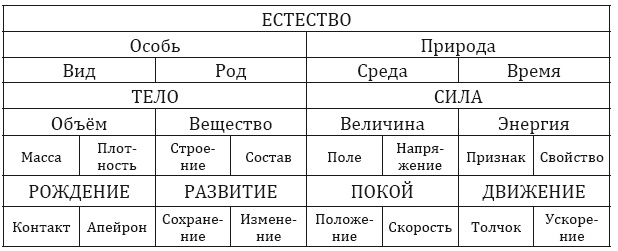

Под системой онтологических категорий Е. С. Кузьмин понимал «закономерный порядок определений, адекватно описывающих сущее как объект познания» (там же. С. 149). В свою систему он включил 49 онтологических категорий. Вот 33-членный фрагмент этой системы:

С системой онтологических категорий соотносятся четыре системы физических, гносеологических, этических и телеологических категорий.

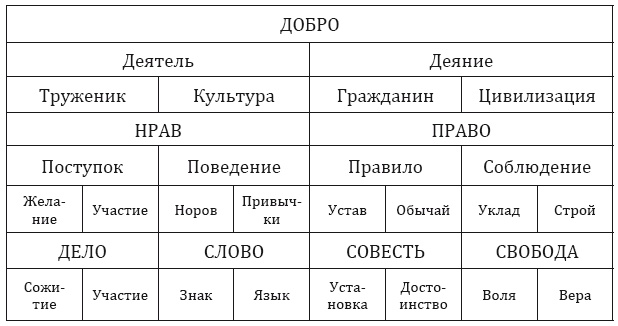

Система физических категорий

(фрагмент)

Система гносеологических категорий

(фрагмент)

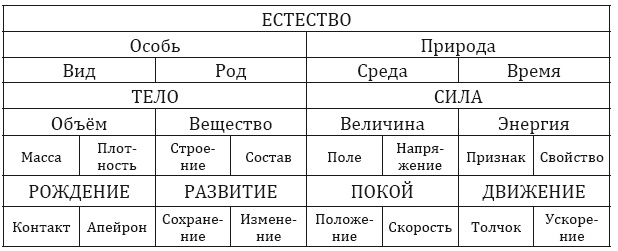

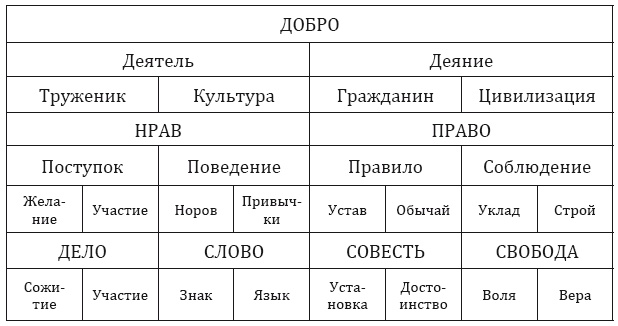

Система этических категорий

(фрагмент)

Система телеологических категорий

(фрагмент)

Система онтологических категорий выступает у Е. С. Кузьмина как стартовая площадка для категориального моделирования мира в целом. Поскольку в качестве наивысшей категории этой системы он признал сущее, онтология определяется им как наука о сущем. Эту науку Аристотель назвал «первой философией».

Е. С. Кузьмин писал: «Аристотель, назвав учение о сущем первой философией, определил тем самым его роль и значение в философии. Первая философия, по Аристотелю, имеет своим предметом сущее как нечто всеобщее, а не в какой-либо части, т. е. она не призвана рассматривать и объяснять специфические особенности всех отдельных родов сущего и тем более индивидуальные особенности каждого отдельного сущего. Она призвана рассматривать и объяснять лишь то, что присуще всему существующему, исследовать всеобщие определения сущего» (там же. С. 136)

Онтология выступает в книге Е. С. Кузьмина как аристотелевская «первая философия» не на словах, а на деле. Свою руководящую роль она выполняет за счёт того, что системы физических, гносеологических, этических и телеологических категорий строятся по аналогии с системой онтологических категорий.

Так, категории тело и сила выступают в системе физических категорий как аналоги категорий предмет и вещь в системе онтологических категорий. Подобным образом обстоит дело и с категориями из других систем. Аналогами онтологических категорий предмет и вещь в системе гносеологических категорий являются образ и знание, в системе этических категорий – нрав и право, в системе телеологических категорий – красота и порядок. Подобным образом обстоит дело и с другими категориями.

Симметрия между системами физических, гносеологических, этических, телеологических категорий и системой онтологических категорий привносит в систему Е. С. Кузьмина чарующую гармонию. Эта симметрия делает её стройной и целостной.

Руководящее положение системы онтологических категорий по отношению к системам других категорий, вместе с тем, накладывает особую ответственность на философа, поставившего перед собою труднейшую задачу – построить гармоничную систему онтологических категорий. Её изъяны становятся изъянами других систем.

В основе системы Е. С. Кузьмина лежит закон двойного раздвоения, который требует деления общих категорий на два предиката. В конечном счёте эта система направлена на построение терминологической картины мира. Ничего подобного не было у других исследователей, занимавшихся систематизацией онтологических категорий, поскольку сквозь призму их категориальных «систем» увидеть картину мира не представляется возможным.

Отдельные фрагменты онтологической картины мира описаны у Е. С. Кузьмина блестяще. Возьму, например, такой: «Категории «бытие» и «развитие» отражают две неразрывные, диалектически симметричные грани сущего как предмета. Любой предмет с момента его возникновения по момент его разрушения – есть одно и то же сущее. В этом его бытие. Вместе с тем в любой данный момент предмет не тождествен самому себе, взятому в любой другой момент. В этом его развитие» (там же. С. 153).

С поразительной чёткостью у автора этих слов описываются и другие категории – например, категория связи: «Категория «связь» отражает миропорядок – взаимную зависимость всего сущего между собой, в силу которой мир представляет собой единую систему» (там же. С. 158).

Или: «Категория «всеобщее» отражает и выражает филогенетическое сходство – родство всего сущего по происхождению. Всё сущее представляет собой различные формы единой материи или является её продуктом. Филогенетическое родство форм материи лежит в основе обмена веществ между ними» (там же. С. 157).

Чёткие определения Е. С. Кузьмин даёт также категориям, не входящим в его систему онтологических категорий. Приведу для примера только две:

1. «Категория «деятель» отражает и выражает социальную необходимость человека заботиться о своём существовании. Никому в рот сама собой не сыплется манна небесная. Никто ни за кого не обязан переставлять ноги. В первобытном обществе забота ребёнка о себе начиналась чуть ли не с первых шагов и даже раньше – с первых инстинктивных движений его руки, влекущей в рот, что в неё попадает. В современных условиях стремление ребенка к деятельности искусственно переключается на игрушки и порой на всю жизнь превращается в праздную забаву» (там же. С. 264–265).