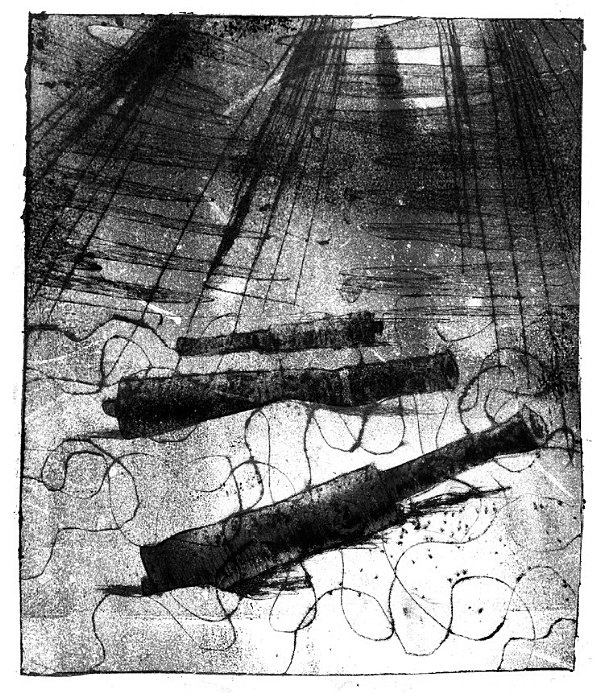

Конец войны. Пушки на дне озера Ильмень

В период конца ХV — ХVI века мы предлагаем определять Россию как неонатальную империю. Империя она потому, что создается имперское тело (территория) и формируется поле имперской политики: монархическая власть объединила разные народы, конфессии, социокультурные уклады и некогда самостоятельные политии в рамках единого государственного образования. Неонатальная же потому, что еще не освоила имперских механизмов функционирования и, образно говоря, является политическим младенцем. Тело выросло, разум (политическая имперская культура) — нет. Социально-политический организм еще не умеет в полной мере функционировать по-имперски, хотя Россия в царствование Ивана Грозного начала двигаться именно в этом направлении.

Этот путь был долог и непрост. О каком-то более отчетливом имперском облике можно говорить только после того, как стали присоединять земли, приобретение которых нельзя было оправдать вотчинным дискурсом. Это приобретения конца ХVI века: на Поле — территории между южной границей России (в начале правления Грозного проходившей под Тулой) и пределами степных улусов Крымского ханства; и в Сибири. Здесь никогда не было древнерусских княжеств, вотчинных земель Рюриковичей, и присоединение этих земель требовало иных объяснительных образов. Процесс их выработки займет весь ХVII век — как и процесс окончательного завоевания и освоения этих земель.

Формируя имперское тело России, Иван IV так и не смог преодолеть инерции вотчинного дискурса (а значит, в значительной степени, и его практики). В 1581 году Федор Писемский, выехавший в Англию для сватовства царя к племяннице Елизаветы Марии Гастингс, следующим образом описывал «чин», по которому предполагалось выстраивать будущее страны. Царский престол отходил Федору Ивановичу, а всем детям, которые родятся у великого князя и Марии Гастингс, «быть на уделах по их государскому чину, как у них у государей издавна ведется».

Можно ли из этих слов сделать вывод, что от очередной раздробленности Россию спасли только срыв этого сватовства и отсутствие у царя большого количества детей, между которыми можно было бы опять разделить с таким трудом собранную страну? Во всяком случае, младший сын Грозного, Дмитрий, после смерти отца получил Угличский удел. Удел был, правда, маленький, но ведь и сын был маленький, то ли от шестого, то ли от седьмого брака, то есть не совсем законный, и притом — младенец. Но этот пример показывает, что вариант, аналогичный модели Ивана III, который в начале ХVI века опять разделил между своими детьми с таким трудом собранную страну, на наш взгляд, вовсе не исключался, что говорит именно о неонатальности, «младенческом» характере русской имперской политической культуры в ХVI веке.

Заключение

Война, которую принято называть Ливонской, относится к незнаменитым войнам России, применительно к которым с уст с легкостью слетают слова: «неудача», «поражение», «проигрыш». В череде событий прошлого нашего Отечества она оказывается в тени более ярких событий — опричнины Ивана Грозного (1565–1572), Смутного времени начала ХVII века, покорения Сибири Ермаком (после 1582 года), введения крепостного права в конце ХVI века. Считается, что Россия с треском проиграла развязанную агрессивную войну из‐за бездарности политиков и командиров. Но так ли это? рассмотрим эти тезисы подробней.

«Россия проиграла Ливонскую войну». Если понимать Ливонскую войну как единую цельную кампанию 1558–1583 годов — то да, проиграла. А если вспомнить, что за словами «ливонская война» скрывается историографический конструкт, сочиненный в начале ХIХ века Николаем Карамзиным, то картина получается несколько иной. Русско-шведская война 1555–1557 годов Россией была выиграна. Ливонская война 1556–1561 годов завершилась гибелью Ливонского ордена. Его земли поделили соседние государства, в том числе значительная часть территории досталась России. К числу проигравших сторон ее отнести никак нельзя. Русско-литовскую войну 1561–1570 годов Москва тоже выиграла, при этом получив крупные приобретения — Полоцк с окрестностями.

Московскую войну 1577–1582 годов и русско-шведскую войну 1578–1583 годов Россия проиграла. Однако при этом она фактически вернулась на позиции, которые занимала до вступления в Ливонскую войну 1556–1561 годов. Россия завоевала часть Ливонии и Полоцк — и потеряла часть Ливонии и Полоцк. Почти все русские земли, захваченные в ходе наступления 1579–1581 годов, Баторий вернул по перемирному договору. А несколько русских прибалтийских крепостей, утраченных в ходе войны со шведами 1578–1583 годов, были возвращены в ходе победной русско-шведской войны 1589–1595 годов.

Таким образом, строго говоря, в территориальном отношении общий итог балтийских войн второй половины ХVI века нельзя считать поражением для России. Она не приобрела, но и не потеряла ничего существенного.

«Ливонская война является ярким примером бездарной и безответственной политической авантюры». Действия московского правительства, дипломатических служб и российского военного командования далеко не всегда были эффективными и успешными, но представлять события только как череду позорных ошибок не стоит.

Можно по-разному оценивать мобилизационные меры центральной власти, но, так или иначе, собранные людские и материальные ресурсы позволили стране выдержать серию тяжелых войн и избежать военной катастрофы. В этом русское правительство со своими задачами справилось. К негативу московской политики второй половины ХVI века надлежит отнести опричную политику Ивана IV, террор против своих подданных, «шпиономанию», борьбу с мнимыми изменниками и т. д.

То есть при оценке итогов балтийских войн встает извечный российский вопрос о цене, которая была заплачена народом за политику верховной власти. Увы, такой вопрос в русской истории можно задать не только применительно к эпохе Ивана Грозного…

Русская дипломатия во второй половине ХVI века имела на своем счету как успехи, так и крупные просчеты и неудачи. К первым надлежит отнести недопущение создания антирусского литовско-крымского союза, союзнические отношения с Данией 1550–1560‐х годов, которые значительно облегчили действия русских в Прибалтике, использование Ватикана и Священной Римской империи в своих политических интересах в 1580‐е годы. Россия сумела «соблазнить» папу и императора даже не обещаниями, а туманными намеками на эти обещания.

К числу дипломатических неудач надлежит отнести провал попыток создания антилитовского русско-крымского союза, ошибочную политику в отношении «ливонского короля» Магнуса, которая подтолкнула его к измене, проигрыш элекционных кампаний в ходе польских бескоролевий. Мелких просчетов было гораздо больше, и они были обусловлены неэффективным стилем работы московских посольских служб, в которых приверженность обычаю и ритуалу, спесь и догматизм мышления явно преобладали над здравым смыслом и искусством добиваться своего. Для русского посла было легче героически пострадать «за государево имя», чем проявить инициативу и отступить от «государева наказа».