Присутствие ветви или деревца в композиции священного брака напоминает о традиционном для многих народов Европы свадебном деревце. Правда, это деревце также воплощает мировую ось, как и процветший крест на камне из Древле, но мировое дерево оказывается осью — центром большинства мифологических или эпических сюжетов в архаическую эпоху. Между тем женский персонаж на брактеате держит в руке предмет, который должен был восприниматься как символ не менее значимый, чем кольцо в руке мужского партнера. Можно предположить, что это веретено — характерный атрибут божеств (духов) судьбы, скандинавских норн, дис и валькирий, каковой была Сигрдрива (Брюнхильд) в эпическом сюжете о Вёлсунгах — Нибелунгах (Петрухин 2011. С. 273–276).

Рис. 65. Сигурд. Резьба церкви в Урнесе (Норвегия) (по: From Viking to Crusader/Paris — Berlin, Copenhagen, 1993. p. 170)

Рис. 66. Топорик с мотивом пронзаемого змея (по: Петрухин 2007. С. 71)

Еще одна проблема, которая объединяет рунический камень из Древле и амулеты с «Восточного пути», связана с бытованием сюжетов и даже культовых предметов языческой эпохи в христианизированной Северной и Восточной Европе (христианские импульсы воспринимала и синкретическая культура Даугмале). Эта проблема не сводится к механистически толкуемому феномену «двоеверия»: мотивы «Саги о Вёлсунгах», в первую очередь — подвиги Сигур-да, были популярны в христианском искусстве Скандинавии, в том числе в декоре норвежских церквей (рис. 65). Рунический камень из Древле, поставленный сыновьями в честь отца (как гласит надпись), также был христианским памятником, о чем свидетельствует его центральное изображение — крест.

Очевидно, подвиги скандинавского языческого героя Сигурда не считались однозначно противоречащими новой этике у раннесредневековых христиан, как и подвиги его немецкого аналога — Зигфрида из рыцарской и вполне христианской «Песни о Нибелунгах». Существенно при этом, что и новобыховский амулет, и сцены на руническом камне были связаны с погребальным культом, судьбой умершего. Сигурд не мог быть проводником в языческий воинский рай Вальхаллу — сам главный герой скандинавского эпоса должен был отправиться в преисподнюю, так как он не пал в битве, а был предательски убит. Но Сигурд достиг того, что более всего ценили скандинавы эпохи викингов, — посмертной славы, и его фигура (в том числе «фигурки викинга») стала символической для этого времени крушения традиционных норм (ср.: Гуревич 2009. С. 63–70).

С мотивами саги о Вёлсунгах (которые стали средневековым «бродячим сюжетом», в том числе в немецкой «Песни о Нибелунгах») связан шедевр древнерусского декоративного и кузнечного искусства, датируемый первой половиной XI в. — это так называемый топорик Андрея Боголюбского. По форме топорик — восточный (волжско-болгарский?) чекан, на полях лезвия с одной стороны — распространенный мотив двух птиц у древа, с другой — скандинавский мотив дракона, пронзенного мечом. Рисунки выполнены в технике платировки медью и золотой наводкой (рис. 66). Очертания пронзенного дракона напомнило исследователям славянскую буквицу А (что вызвало ассоциации с князем Андреем), изображение собственно Сигурда отсутствует (рис. 67). Для христианской Руси характерна десемантизация «языческого» сюжета с исчезновением героя — Сигурда, превращение сюжета в декоративный мотив (в Скандинавии фигура Сигурда сохранялась в сагах и в церковном искусстве, в том числе в резьбе церкви в Урнесе, Норвегия).

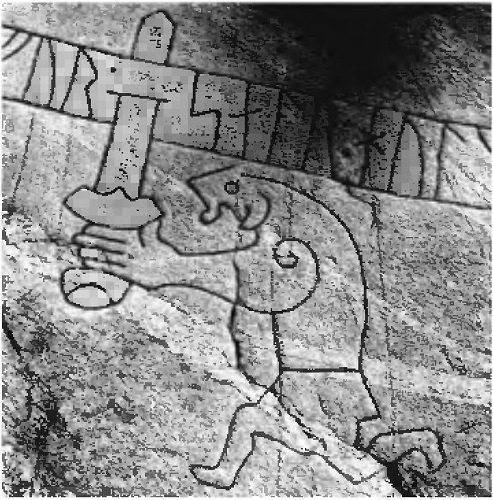

Рис. 67. Сигурд, пронзающий змея. Рунический камень, Швеция (по: From Viking to Crusader. Paris — Berlin, Copenhagen, 1993. p. 167)

§ 4. Збручский идол и славянский пантеон

Каменная статуя славянского божества была найдена в реке Збруч, притоке Днестра (рис. 68). Четырехгранный столб из серого известняка высотой 2,67 м увенчан изображением четырехликого и четырехтелого божества под одной шапкой. На одной стороне в технике низкого рельефа изображен женский персонаж, который держит в руке кольцо; на другой — питьевой рог; на третьей — мужской персонаж c саблей у пояса (оружие, не характерное для древних славян, что позволяло усматривать в стилистике идола тюркское влияние) и изображение коня; на четвертой — божество лишено специальных символов. Средний фриз изображает хоровод из двух женских и двух мужских фигур, держащихся за руки. Нижний фриз несет изображения трех фигур, поддерживающих руками верхние ярусы; к свободной от изображений стороне нижнего фриза мог примыкать жертвенник. Идол, вероятно, олицетворял славянский пантеон — высших мужских и женских богов верхнего — небесного мира, духов и людей среднего — земного мира, поддерживающих землю хтонических существ преисподней.

Рис. 68. Збручский идол (по: Петрухин 2007. С. 74)

Б. А. Рыбаков обратил внимание на шапку с опушкой — фаллическое завершение идола, и предположил, что идол изображал не четырехглавого Святовита, описания которого известны у балтийских славян в Арконе, а древнерусского Рода (из «Слова Григория», увязываемого с судьбой новорожденного, а не с фаллическим культом). Белозерский идол — гранитная стела высотой около 0,75 м — также имеет шапку; глаза, рот и подбородок намечены рельефом (Новгородский музей). Археологический контекст и датировка прочих находок каменных изваяний неясны (их общую характеристику см.: Седов 1982. С. 261–268; Русанова, Тимощук 1990. С. 11–15). Характерный мотив, связывающий Збручского идола с другими антропоморфными древнерусскими изображениями, — положение рук «высших» персонажей, одна из которых прижата к груди (держит ритон или кольцо), другая протянута к поясу. Сходную позу имеет маленькая фигурка, отлитая из свинца, найденная в Гнёздове (рис. 69). Впрочем, та же поза характерна для раннетюркских монументальных каменных изваяний (ср.: Мурашева 2005; Шер 1966).

Збручский идол воплощал антропоцентрич-ную модель мира раннесредневекового славянства, его «предтечами» в изобразительной традиции можно считать «антские» зооантропоморфные фибулы с осевой антропоморфной фигурой (мировой столп — мировое древо и т. п.).

Давно замечено, что и личный убор, начиная с античной эпохи, воплощал «космический» порядок (ср. присутствие лунниц в этом уборе, символов, связанных с представлением о мировом древе). Характерное для средневековой эпохи представление о человеке как о «микрокосме», очевидно, было свойственно и славянам (ср.: Рыбаков 1981; Винокур 1997. С. 113–117).