Само основание церквей в древнерусской книжности изображалось как воплощение победы над язычеством. Так, в зачине к Новгородской первой летописи говорится: «Куда же древле погании жряху бесом на горах, ныне же паки туды святыя церкви златоверхия каменнозданные стоят» и т. д. Считается, что речь здесь идет о Киеве, а не о Новгороде, расположенном не на горах, в отличие от Киева, а на плоской равнине. Но на упомянутом киевском «холме», где Владимир поставил свой языческий пантеон, он основал после крещения деревянную церковь Св. Василия. Скорее, в упоминании церквей на месте языческих капищ можно видеть общее место раннехристианской литературы: болгарский Козма Пресвитер восклицал: «Кто ли не веселит ся, видя кресты на высокых местех стояща, на них же прежде жряху бесом человеци» (вспомним о легендарном деянии Андрея Первозванного). Показательно, что Десятинную церковь князь возвел на месте старого Киевского некрополя, как о том свидетельствует археология, но «Слово на обновление Десятинной церкви» повторяет ту же фразу: «идеже бо жертвицы бесом беша, ту святыя церкви». В «Повести временных лет» это деяние князя Владимира ассоциируется со строительством Иерусалимского Храма — летопись воспроизводит библейские тексты.

Глава 11

Церковная десятина

1. Десятинная церковь

Священное Писание являло для Древней Руси, как и для всякого формирующегося раннесредневекового государства, те исторические образцы, на которые ориентировались создающие государственную идеологическую традицию книжники. Это относится и к древнерусским текстам, описывающим деяния князя Владимира Святославича, в том числе — в «Повести временных лет». Там князь — основатель христианского государства прямо сопоставляется с Соломоном и одновременно противопоставляется ему: мотив женолюбия и идолопоклонства в летописи приурочен к началу княжения Владимира-язычника, Соломон же предался греху после совершения им главного подвига — строительства Храма. Соломон «мудр же бе, а наконец погибе»; Владимир же «бе невеголос, а наконец обрете спасенье».

Этому зачину христианского Жития Владимира соответствует и описание последующих его Деяний, где сопоставление деяний князя с деяниями библейского царя продолжается в связи со строительством первого соборного храма крещеной Руси — церкви Богородицы, или Десятинной, входившей в комплекс княжеского дворца. Монументальный храм, мало уступавший по размерам будущей киевской Софии, естественно, не был предназначен лишь для нужд княжеского «двора»: он должен был вмещать значительное число недавно крещеных киевлян. Храм, заложенный, согласно «Повести временных лет», в 989 и освященный в 996 г., не случайно был посвящен Богородице (вероятно, Успению) — Десятинная церковь была предшественницей Софийской и аналогом главного собора Константинополя — Св. Софии; одновременно Десятинная церковь оказалась «преемницей» христианских святынь покоренного Владимиром Херсонеса — туда были помещены захваченные князем мощи Климента Римского и другие реликвии. Освящение произошло 12 мая — в воскресный день, связанный с предшествующим праздником «обновления Царьграда», освящения новой столицы империи — «второго Рима» — Константином Великим в 330 г. В «Повести временных лет» строительство Десятинной церкви — как в свое время и строительство Св. Софии в Константинополе — естественно ассоциируется со строительством первого (Соломонова) Храма в Иерусалиме. На совпадение отдельных мотивов в описании этих деяний Владимира и Соломона (начиная с Н. И. Костомарова) давно обращали внимание многие исследователи.

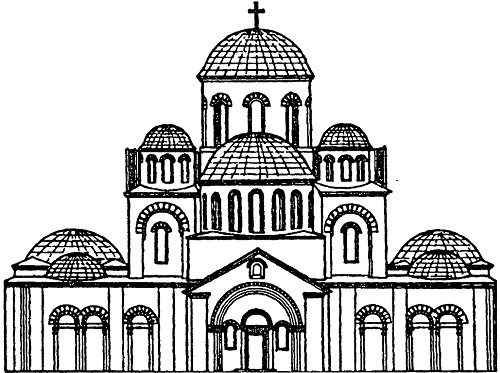

Десятинная церковь. Реконструкция Н. А. Холостенко

Киевский любитель старины Г. М. Барац отметил совпадение определенной последовательности мотивов в сюжете строительства Храма в Ветхом Завете и русской летописи: призвание мастеров из Тира и «от грек», строительство храмов на горе, украшение и снабжение их обрядовой утварью. Время, отведенное на строительство (семь лет) — обстоятельство, само по себе существенное для изучения летописной хронологии) и др. По освящении храма Владимир «створи праздник велик в тот день боляром и старцем градским, и убогим роздал имения много» (3-я Царств — «и сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним»). Показательно, однако, что при этом естественном для средневековой хронографии следовании библейскому образцу летописец избегает поминать самого Соломона, очевидно, памятуя его судьбу: тот не только «погиб» сам — погибло и его царство, распавшееся при его наследниках.

В библейском и летописном сюжетах строительства первого храма есть и еще одно существенное для нас различие: мотиву жертвы, принесенной Соломоном после освящения храма, и молитвы в летописи соответствует мотив десятины, пожертвованной храму. «Даю церкви сей святей Богородици от именья моего и от град моих десятую часть», — говорит Владимир. «И дал десятину Настасу Корсунянину». Поэтому сама церковь Богородицы была прозвана Десятинной.

2. Исторические истоки церковной десятины

Византийские истоки древнерусской церковной организации, равно как и византийское происхождение текстов, относящихся к сюжетам распространения христианства на Руси в летописи, традиционное и для Византии соотнесение Константина Великого с Соломоном, а для Руси — Владимира с Константином, на первый взгляд, делают очевидным происхождение и древнерусской десятины. Однако ни в Византии, ни в Западной Европе, где, как и во всем средневековом мире, была известна десятина, этот налог не был централизованным, а в Византии десятина вообще не шла церкви.

Ближайшие параллели десятине как централизованному налогу, идущему церкви от князя, как показал Б. Н. Флоря, известны в западнославянских землях. Это позволяло исследователям предполагать общеславянское и даже языческое происхождение десятины — клиру полагалось то, что некогда шло на содержание «волхвов»; языческое «наследие» кажется очевидным в описании «Повестью временных лет» того деяния Владимира, которое следовало сразу за крещением:

«Повеле рубити церкви и поставляти по местом, иде же стояху кумири. И постави церковь святаго Василья на холме, иде же стояше кумир Перун и прочий, иде же творяху потребы князь и людье».

В Киеве церковь Василия действительно была построена на месте капища: князь стал отправлять новый культ. Однако, как уже говорилось, в контексте древнерусской христианской литературы строительство церквей на месте капищ — общераспространенный символический мотив прославления победы христианства над язычеством.

Собственно древнерусские тексты указывают на иной, отнюдь не языческий, источник традиции взимания десятины в пользу церкви. Во всяком случае, мотив передачи десятины Владимиром Настасу (Анастасу) Корсунянину соответствует тому ветхозаветному сюжету, где также впервые упоминается десятина: праотец Авраам дает Мелхиседеку, «первому священнику (иерею) Всевышнего», десятую часть «от всего» (Бытие, 14: 20; см. также о десятине жреческому сословию — левитам, от которой десятая часть должна идти первосвященнику — Числа, 18: 21–32; в новозаветной традиции — К евреям, 7). Может быть, этот мотив несколько проясняет загадочную роль Настаса Корсунянина, наделяемого «книжной» функцией первожреца — не случайно в «Повести о Николе Заразском» он именуется епископом и крестит князя Владимира в Корсуни, а в Новгородской летописи Настас назван «иереем»; едва ли, вопреки некоторым предположениям, он был первым русским митрополитом или даже епископом — приписываемые ему в источниках «хозяйственные функции» явно заслоняют предполагаемые «иерейские». Впрочем, экономическое обеспечение церкви должно было сопутствовать и даже предшествовать ее созданию.