Однако Святослав был остановлен византийскими войсками и, не дойдя до Царьграда, отошел в Доростол, крепость на Дунае. Может быть, греки все же пообещали ему богатую дань, как о том говорит летопись; обещание, по свидетельству летописца, было лживым.

Весной 971 года Цимисхий двинул всю свою армию против Святослава, флот же с греческим огнем отправил к устью Дуная, отрезая князю путь к отступлению. Тот собрал все силы в Доростоле, но был осажден со всех сторон. Попытка отбросить греков в открытом бою потерпела неудачу: тяжелая, закованная в доспехи кавалерия Цимисхия заставила русскую пехоту отступить. Святослав вынужден был пойти на переговоры о мире. По договору с греками 971 г. Русь обязывалась не нападать на византийские владения и Болгарию в обмен на свободный выход из окружения и право торговли в Византии. Византия также обязывалась не посылать против руси печенегов.

Лев Диакон о наружности Святослава. Византийский историк оставил редкое описание русского князя X в. Навстречу Цимисхию «показался и Сфендославу приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не слишком низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал. Так закончилась война ромеев со скифами».

Старый воевода Свенельд советовал все же князю идти на конях, а не по Днепру через пороги, где поджидали печенеги. Сам он так и отправился на Русь. Но князь не послушал воеводы. Печенеги, несмотря на договор, перекрыли пороги. Святослав провел голодную зиму в низовьях Днепра, весной же попытался прорваться через пороги. Здесь остатки его войска были добиты печенегами, и сам князь погиб.

Почему князь пренебрег мудрым советом? Может быть, он и впрямь искал смерти — ведь «мертвые сраму не имут»: погибших в бою ждет воинский рай.

Походы Святослава завершили начальную эпоху становления русской государственности и эпоху начальной экспансии. Цели, которые преследовали эти походы, — контроль над землями от Прикаспия и Северного Кавказа до Дуная — с тех пор надолго стали целями Российского государства. Но главная задача — устройство Русской земли — оставалась наследникам князя-воителя.

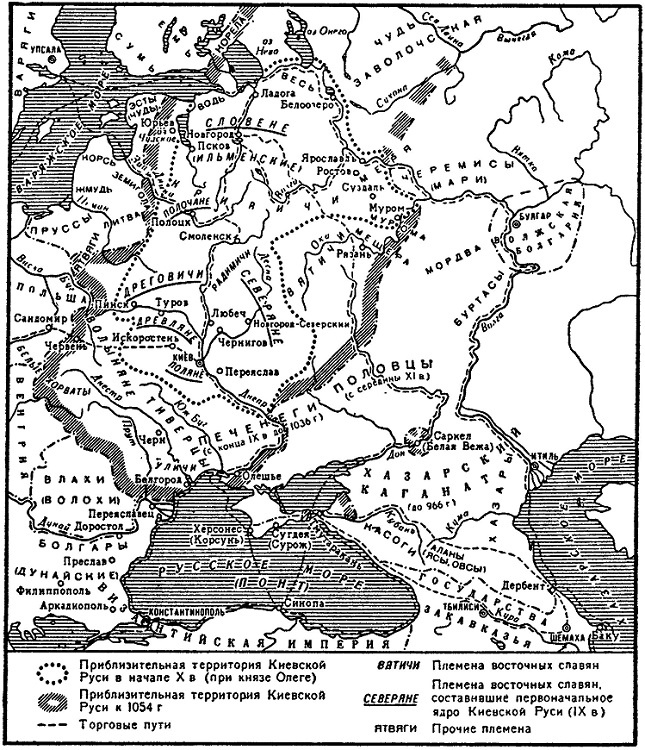

Киевская Русь в IX — первой половине XI века

Глава 4

Князь Владимир Святославич и крещение Руси

*

Между наследниками Святослава на Руси начинается распря. Дружинник Ярополка — сын воеводы Свенельда — вторгается во владения Олега, и древлянский князь велит убить его. Тогда Ярополк нападает на брата, и Олег погибает. Испугавшийся Владимир бежит из Новгорода за море к варягам, а Ярополк отправляет своих посадников в Новгород и остается править один на Руси. Но Владимир возвращается с варягами, идет из Новгорода с войском из варягов, словен, кривичей и чуди сначала на Полоцк, потом — на Киев и в 978 г. овладевает им. Варяги убивают Ярополка и требуют у нового князя «откупа» с захваченного ими Киева. Владимир же не дает им денег, а отправляет в Царьград на службу к византийскому императору: варяги становятся на Руси враждебными чужаками.

Владимир не случайно пошел на Полоцк перед тем, как вдвинуться на столищу Руси. Ведь Полоцк был городом кривичей, а земля кривичей, участвовавших в призвании варягов, должна была подчиняться русскому новгородскому князю. В Полоцке правил самостоятельно варяг Рогволод, и Владимир хотел решить дело миром, посватавшись к его дочери Рогнеде. Но Рогнеда мечтала о браке с Ярополком: она помнила, что Владимир был сыном ключницы, и не желала «разуть робичича» — снимать обувь с сына рабыни перед брачной ночью (таков был древнерусский свадебный обычай). Владимир взял Полоцк силой, убил Рогволода и принудил Рогнеду к замужеству. В позднейшей летописи рассказана красивая легенда о Рогнеде, прозванной Гориславой, которая, уже родив княжича Изяслава, не могла простить Владимиру насилия, — она хотела убить спящего князя. Владимир хотел было расправиться с гордой женой, но та дала меч в руки младенцу Изяславу, чтобы он заступился за мать. По совету бояр князь вернул Рогнеде ее «отчину» — Полоцк, но с тех пор, пишет летописец Рогволодовы внуки поднимают меч против потомков Владимира.

Добившись единовластия в Русской земле, Владимир обращается к задачам ее внутреннего обустройства; Первой задачей, по летописи, оказывается поиск религии, которая могла бы объединить разноплеменные земли. В 980 г. князь учреждает в Киеве языческий пантеон из шести разноплеменных богов.

1. Что такое язычество?

Язычеством древнерусские книжники называли верования разных племен — «языков», не знавших библейского учения о едином Боге. друг ое древнее название язычников — «поганые». Князь Владимир установил в Киеве деревянные статуи многих богов: Перуна с золотым усом и серебряной головой, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. Для христианского летописца они, конечно, не были богами — это были лишь деревянные идолы, в которые могли вселиться бесы. Поэтому летописец ничего не рассказывает об этих богах, а русские книжники не пересказывают языческих мифов: для них все это — бесовщина.

Ученые, занимающиеся славянским языкознанием, смогли разгадать основные имена богов Владимирова пантеона. Имя главного бога — Перуна, которым клялись еще дружинники Олег а, означает «гром». Громовержец был главой пантеона у многих народов. Имя следующего божества — неславянское: близкие слова известны в иранских языках — им родственно русское слово «хороший». Дажьбог — это божество, дающее благо; в друг ом месте «Повести временных лет» Дажьбог назван богом солнца. Стрибог — бог, простирающий — распространяющий — благо; в «Слове о полку Игореве» ветры названы Стрибожьими внуками. Симаргл также признается существом, имеющим иранское происхождение: его имя напоминает имя Сэнмурва, чудесного существа с птичьими крыльями, иранского вестника богов. Единственной богиней Владимирова пантеона является Мокошь. Ее имя родственно словам, означающим влагу (мокрый и т. д.). Это не случайно: Мокошь была богиней плодородия, плодоносящей земли, которая в русской народной традиции именовалась Мать сыра земля.

Но в пантеоне Владимира не оказалось бога Волоса, который в договорах с греками именовался «скотьим богом» — богом скота и богатства. Его культ был распространен на Севере, в Новгороде, но в Новгород Владимир отправил Добрыню, чтобы тот установил там идол Перуна. Киевский князь хотел, чтобы новгородцы поклонялись общегосударственному богу. Однако князь, желавший объединить в общем пантеоне божества всех племен — «языков», населявших Русскую землю, — даже подвластных ей ираноязычных степняков, все же не смог добиться своей цели. Для каждого племени его бог оставался главным.