Вашингтон : 1 :: Линкольн:

а) 10; б) 5.

* Вашингтон может быть закодирован как президент (1-й), как личность, запечатленная на деньгах (банкнота в 1 доллар), и как герой (Американской революции).

* «1» можно закодировать как число (единица), как порядковый номер (первый) и как количество (1 штука).

* Линкольн может быть закодирован как президент (16-й), как личность, запечатленная на деньгах (5-долларовая банкнота) и как герой (Гражданской войны).

* «10» можно закодировать как число (десять), как порядковый номер (десятый) и как количество (10 штук).

* «5» можно закодировать как число (пять), как порядковый номер (пятый) и как количество (5 штук).

Кроме семантических репрезентаций, приведенных выше, информацию в задачах можно представлять картинно; так, задачу равенства отношений, по условиям которой черный квадрат находится внутри белого круга, можно представить на языке формы, положения или цвета (например, см. вопрос 5 во врезке «Когнитивный тест на интеллект»).

На материале подобных задач Стернберг (Sternberg, 1985) разработал теорию интеллекта, согласно которой интеллект можно разделить на компоненты пяти типов: метакомпоненты, компоненты деятельности, компоненты приобретения, компоненты удержания и компоненты передачи. Компоненты — это этапы, через которые необходимо пройти человеку, чтобы решить задачу. Метакомпоненты — это знания человека о том, как решать задачу. Поскольку метакомпоненты составляют основу решения многих концептуальных задач, Стернберг считает, что они связаны с общим интеллектом. Он продолжает изучение роли различных компонентов в решении задач на рассуждение, таких как аналогии, а также того, как с развитием человека возрастает сложность этих компонентов и метакомпонентов. Для изучающих когнитивную науку представляет особый интерес общая схема, в которой теории интеллекта и тесты на интеллект четко выделяются на когнитивной почве.

Нейрокогнитология и интеллект

В то время как представители различных направлений психологии от Бине до Спирмена, Терстоуна, Гилфорда, Кеттелла, Векслера, Ханта и Стернберга (и многих других) искали поведенческие ответы на вопрос об интеллекте, неврологи также интересовались этой проблемой, но искали ее решение, исследуя мозг. Традиционно неврологический подход был основан на медицинских исследованиях и практике, а часто акцент делался на умственной отсталости и вопросах возрастного развития. Удивительно мало работ было посвящено биологическому развитию «нормальных» интеллектуальных процессов. Ситуация изменилась с изобретением методов сканирования мозга, которые позволили исследователям изучать работу мозга с поразительной точностью.

Дилберт/Скотт Адамс

Из нашего предыдущего обсуждения (см. главу 2) позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), мы узнали, что, измеряя мельчайшее количество радиоактивных частиц, а именно водорода, соединенного с кислородом-15 (радиоактивным изотопом кислорода), в кровотоке, можно определить участки мозга, которым требуется больше глюкозы. По-видимому, области, которые требуют большего количества энергии в форме глюкозы, более активны, чем области, которые требуют меньше глюкозы. С помощью ПЭТ-сканирования можно получить изображение этих «горячих точек». Потенциальные возможности этой процедуры для локализации различных типов интеллектуальной деятельности и, возможно, выяснения способов обработки мозгом интеллектуальных задач (подобных выполняемым при прохождении тестов на определение IQ) довольно велики; подобные исследования могут помочь нам изменить наши базовые представления об интеллекте. Но с чего же начать?

Логично взглянуть на мозг и интеллект на самом общем уровне. В ряде экспериментов Ричард Хаир и его коллеги из Калифорнийского университета в Ирвине обратились к этой проблеме, рассмотрев метаболические потребности определенных областей мозга у различных испытуемых; они сравнивали опытных игроков в компьютерные игры с неопытными игроками; людей, хорошо справляющихся с абстрактными, невербальными задачами на рассуждение, с обычными испытуемыми, демонстрирующими способности в пределах нормы, людей с умеренной умственной отсталостью и синдромом Дауна с представителями контрольной группы и, наконец, мужчин с женщинами с точки зрения выполнения ими задач на математическое рассуждение. В ходе одного из экспериментов испытуемые, удачнее других справляющиеся с решением задач на абстрактное, невербальное рассуждение, обнаружили меньшую энергетическую активность в частях мозга, которые участвуют в решении этих задач. Вы можете вспомнить, что в главе 2 мы приводили данные о том, что нервная активность у знатоков компьютерных игр была меньше, чем у новичков; эти и другие результаты экспериментов указывают на то, что мозг — это эффективный орган в том смысле, что интеллектуальный и натренированный мозг использует меньше глюкозы, чем мозг испытуемых из контрольной группы. У людей, которые хорошо выполняют тест с абстрактными заданиями, скорость метаболизма глюкозы (СМГ) в мозге была меньше, чем у испытуемых контрольной группы; это подтверждает тот факт, что данный вид интеллекта эффективен при решении задач.

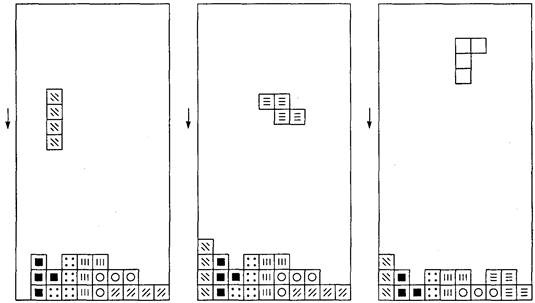

Рис. 15.6. Прогресс игры «Тетрис» (слева направо). Испытуемые пытаются управлять конфигурациями блоков из четырех квадратов, опускающихся с вершины экрана, чтобы построить сплошные ряды блоков. Как только сплошной ряд блоков закончен, он исчезает и заменяется расположенным выше рядом. Метки на квадратах показывают отдельные фигуры, которые были поставлены на место. Обратите внимание, что нижний ряд на среднем рисунке заполнен; на рисунке справа он исчез (заработано одно очко), а верхние ряды переместились вниз

В другом эксперименте, связанном с изучением интеллекта, группа людей занималась игрой в компьютерную игру «Тетрис» (рис. 15.6), в которой игрок должен вращать и перемещать объекты таким образом, чтобы создать сплошной ряд блоков. Если игрок успешно выполняет задание, скорость игры увеличивается, так что в итоге лишь страстные любители этой игры успевают справляться с быстро падающими блоками. Вообще, Хаир и его коллеги построили «модель эффективности» интеллекта: интеллект зависит не от того, насколько интенсивно работает мозг, а скорее от того, насколько эффективно он работает. Кроме того, научение может реально уменьшить метаболические процессы в мозге, в связи с чем вспоминается понятие автоматизма (см. главу 3): всем известно, что привычная, механически выполняемая работа требует небольшого количества внимания и осуществляется на «автопилоте». В более ранних исследованиях испытуемым предлагали играть в «Тетрис» до пяти дней в неделю в течение нескольких месяцев. В результате они играли в семь раз лучше, но их корковая и подкорковая СМГ значительно уменьшилась по сравнению с начальной скоростью метаболизма. Вслед за этим экспериментом Хаир, Сигель, Танг, Абель и Бушбаум (Haier et al, 1992) провели несколько стандартных тестов интеллекта (Прогрессивные матрицы Равена и Шкала интеллекта Векслера для взрослых). Цель эксперимента состояла в том, чтобы установить отношения между обучением игре в «Тетрис» и оценками интеллекта, чтобы определить, обнаруживается ли у людей с более высокими способностями наибольшее уменьшение СМГ, как предполагалось в соответствии с гипотезой эффективности мозга. Результаты, указывающие на связь между величиной изменений СМГ и оценками интеллекта, подтверждают модель эффективности.