Жили мы тоже в очень непростых условиях. Нашим жилищем были ледяные наземные шалаши. Я сам такой шалаш делал. На четырёх жердях ставилась палатка. Кругом, сверху и по бокам клалась хвоя - ветки с еловых деревьев. Также внутри, кругом и сверху накрывали брезентом. Весь этот дом-шалаш посыпался толстым слоем снега. Внутри шалаша из жёрдочек делали что-то вроде широких скамеек, на которые клали лапы ёлочные. Брезент заменял нам постель и одеяло. Обмундирование наше было полностью ватным. Всегда не хватало валенок, не говоря уже о лётных унтах. Внутри такой «фазенды» помещалась железная керосиновая бочка от горюче-смазочных материалов, которая переоборудовалась под печку. Топили её дровами, которые всегда были сырыми. Но мы могли подлить на эти дрова немного бензину, и они горели тогда. Но тогда всё было очень строго, везде соблюдалась осторожность! Дым шёл наверх через цементную трубу. Часто немцы, видя дым, открывали по аэродрому артиллерийский обстрел. Поэтому топились «фазенды» аккуратно, а большой слой еловых лап маскировал дым, и он уносился счастливым ветром. Ещё самое тяжёлое в 1941 году для нас было то, что у нас не было каптёрок, где бы мы, оружейники, могли бы смазывать и разбирать пулемёты и всегда бы были готовы обеспечить надёжные вылеты истребителей. Самолёт заносился в ангар, и там мы прямо приводили его в порядок. Затаскивали самолёт за плоскости обычно по четыре, по пять, по шесть человек.

Потом наступил 1942 год. Ленинград находился в полной изоляции от Родины. А по Ладоге днём и ночью с Большой земли через северную дорогу с Тихвина и Вологды непрерывно шли грузы в блокадный Ленинград.

- Александр Иванович, когда ты находился в Ленинградской блокаде, насколько сильно коснулся тебя голод? И такой вопрос: были ли такое, чтобы вас подкармливали?

Ну, трупы у нас складывались штабелями. Их не успевали вывозить. Вот ты задал интересный вопрос: подкармливали ли нас? Когда в Ленинградской блокаде мы были, этого не было. А вот когда служили на аэродроме в Ковалёво, то там - да, нас подкармливали. Это было на Ладожском озере. Там принимали грузы от грабарей и перекладывали на железнодорожные вагоны. Грабарь - это мужик, который возил эти продукты на лошади. Возили, помню, такие туши с мясом. Всё это везли в Ленинград, где люди умирали с голоду.

- Сейчас говорят, что в Ленинграде в те годы даже людоедство было.

Совершенно верно! Уже с октября месяца люди умирали, а когда они умирали, ленинградцы резали их на куски и варили из них холодцы. Я и сам даже кушал. Мне тяжело об этом вспоминать. Но, сейчас успокоюсь, расскажу тебе. Я сделал два или три вылета, гонял немецких «Мессершмиттов» со своего ШКАСа. Потом, когда отстрелял, сказал: «Командир, у меня ящик пустой!» А потом мы с одним офицером пошли на рынок. Там торговали финны. Офицер мне сказал: «Пойдём за сахаром. Надо сходить! Ты финский знаешь, вот и пошли». И там на рынке, помимо сахара, нам дали противень холодца. Но они не на финском, а на карельском языке говорили. И когда мы и некоторые другие офицеры начали есть этот холодец... Ой, не могу вспоминать! В общем, там было много лука, всё было наперчёно. И когда мы сколько-то его съели, то я увидел пальчики младенца. Вроде как было два пальца детских! Но у меня тоже пальцы были маленькие, вроде бы как детские. Моя жена иногда смотрит на руки и говорит: «Ведь ты, милый, не работал». Я говорю: «У меня ум работал». Если говорить о людоедстве, то могу ещё вот что сказать: у меня мамин брат был съеден до рёбер. А жена полгода после этого получала на него продовольственные карточки. А потом её расстреляли. У сестры Зины, которая была с 1920 года, в блокаду умер сын от голода. Она после этого ушла воевать к Говорову на Ленинградский фронт.

- В самом Ленинграде тебе приходилось бывать?

Приходилось. Однажды, помню, нас, четыре-три человека, в качестве охраны с Ковалёво повезли в Смольный. Но нас в сам Смольный не пустили, оставили в качестве охраны. А кто он был такой, ну человек, которого мы охраняли? Так и не знаю. Но вообще я хоть и в самом центре города не служил, а всё же блокаду эту пережил. На окраине города были такие места, как Ковалёво, Бернгардовка, Всеволжск, - я там как раз и служил. А Бадаевские склады знаменитые, которые горели, вообще были за домами мне видны.

- А как ты выбыл из блокадного Ленинграда?

К тому времени я заболел дистрофией, получил обморожение ног, ходить уже практически не мог. Я даже кровью писал. И писал так по две-три капельки в час. Весил я всего 50 килограммов, это голые кости были. В феврале месяце 1942 года нас, чуть больше двадцати человек, ну то есть больных, обмороженных и раненых, решили эвакуировать. Кстати, когда меня эвакуировали, мне и сказали номер части, которую мы обслуживали: 27-й истребительный авиаполк Военно-Воздушных Сил КБФ. Больше я ничего не знал: ни командиров, ни лётчиков. Мы только знали: пулемёт такой-то, лейтенант такой-то в петлицах. В общем, решили нас эвакуировать. Я уже тогда, можно сказать, подыхал, был почти что безнадёжно больным. И вот тогда меня решили отправить на Большую землю. Ну а отправили как? Посадили нас сначала на «ЗИС-5» между ящиками, провезли через Ладожское озеро, потом посадили в телячьи вагоны и повезли в Вологду. Помню, ночью 23 февраля мы попали в промежуточный госпиталь в городе Тихвин. Нам была оказана своевременная медицинская помощь и выдано питание. Помню, там, на станции Тихвин, и ещё на двух станциях - Бадаево и Череповецк, пока мы ехали, немцы нас так бомбили, что дай Боже. Сначала «рама» появлялась, самолёт-разведчик ихний. А через 40 минут прилетали бомбить уже ихние самолёты. Но им же сообщали, что пойдёт такой-то такой-то эшелон. Я до сих пор удивляюсь: как мы остались тогда живы. Когда бомбёжка закончилась, стояло четыре-пять вагонов всего, остальные были опрокинутыми. Нас туда всех, кто остался жив, запихнули и повезли дальше. А ровно через пять дней, то есть 1 марта, нас встретила вологодская земля. Мы были тогда голодные, без сознания. У меня ноги были опухшими. Нам ещё уколы сделали. И знаешь, зачем уколы нам эти делали? Потому что думали, что в Ленинграде будет эпидемия. Гитлер на это ведь и рассчитывал: если голодной смертью не умрёт город, так, значит, от эпидемии умрёт. И в Ленинграде кое-где было загажено в подъездах.

Я попал в гражданский госпиталь Сухонского речного пароходства - СУХУР мы его называли.

Интервью и лит. обработка И. Вершинина

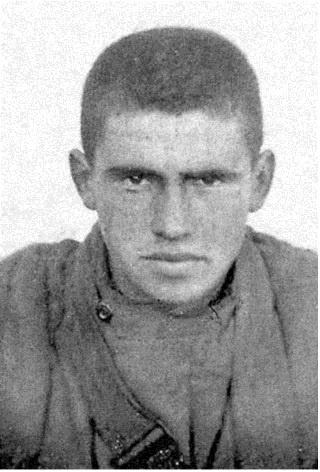

Штипельман Семён Давидович

Штипельман Семён Давидович

8 сентября немецкие войска прорвались к Ладожскому озеру и захватили Шлиссельбург (Петрокрепость), и тем самым Ленинград был блокирован с суши, а к концу сентября взяли станцию Стрельня и вышли к Финскому заливу. Город оказался в полной блокаде, а части, в которые входил и наш полк, сумели отстоять Ораниенбаумский (с октября его начали именовать Приморским) плацдарм, но попали в двойное кольцо. На Ораниенбаумском плацдарме наша батарея занимала огневую позицию у самой кромки берега Финского залива. Слева впереди находился дощатый сарай, в котором рыбаки хранили свои снасти. Первоначально они нас иногда потчевали рыбкой, но вскоре всё гражданское население из этого района было эвакуировано. Стал чувствоваться недостаток во всём: в вооружении, боеприпасах, продовольствии. Была установлена норма - один выстрел на орудие в сутки. К нашему счастью, и немцы выдохлись и не вели активных боевых действий. Я не мог понять целей командования плацдарма: периодически комплектовались штурмовые группы из матросов и частично из служащих других частей и проводились ночные атаки на немецкие позиции. Такой немногочисленной группой невозможно было прорвать оборону противника. Вероятно, это делалось для введения немцев в заблуждение относительно наших возможностей, мол, мы ещё сильны, а это только разведка боем. Дважды меня привлекали эти штурмовые группы. Обычно мы сосредоточивались в помещениях закрытого Центра подготовки лётчиков морского флота, где до 1917 года располагалось английское посольство. В ожидании команды готовишься к атаке, лежишь в деревянном макете самолёта и с тоской думаешь, не станет ли эта ночь последней в жизни. Всегда страшно, когда в тебя стреляют, но в ночной атаке вдесятеро страшнее, потому что не знаешь даже, откуда ждать беды и как суметь предотвратить её, припав к земле. Конечно, основной ударной силой групп были военные моряки, ещё в сентябрьских боях снятые с кораблей, все рослые, крепкие и закалённые в боях ребята. После одного боя, возвращаясь на рассвете в свою батарею, мы с одним моряком прилегли в затишье у штабеля дров. Он ленинградец, высокий, с каким-то просветлённым грустным лицом, а я по сравнению с ним выгляжу заморышем. Рассказывает, что во флоте отслужил четыре года и в сентябре должен был демобилизоваться. Достаёт свой револьвер, чистит его и говорит: «Это мой последний друг, все мои флотские друзья уже погибли. Он и моя последняя надежда, живым в плен не сдамся». Какая сила убеждённости была в его словах! Всё сильнее чувствовался голод. Убита лошадь батареи, и солдат-татарин приготовил нам на обед конину по-татарски. Я впервые попробовал это мясо - оказалось вкусно и сытно. Делали проверку рыбацкого лабаза и обнаружили бочку с засоленными мелкими рыбёшками в палец длиной. Но и это счастье, так как плывущую к нам баржу с чечевицей немцы потопили и мы на полуголодном пайке. Понемногу тащим обнаруженную рыбку, ведь рыбаки не могут за ней прийти. Подняли со дна залива мешки с чечевицей - всё же какая-никакая горячая пища, голодновато, но терпимо. В это время я получил шок, которого не забуду до конца жизни. Это трагическое событие навеки врубилось в мою память до малейших подробностей. Связистом во взводе управления дивизиона служил один еврейский парень из украинского города Винницы. И вот этого парня перед строем солдат батареи расстреливают за дезертирство. Страшно было наблюдать, как он, стоя у своей могилы, последними неосознанными конвульсивными движениями выбрасывал что-то из карманов шинели. А сзади к его голове уже приставлено дуло нагана, щелчок - и его не стало, ушёл в небытие. С этим парнем я познакомился в конце июля на марше во время отхода наших войск. Он несколько раз подходил ко мне, показывал какую-то вырванную из книги географическую карту и говорил, что мы должны самостоятельно скорее уходить на восток, так как можем попасть в окружение, а это означало смерть, мы же евреи. Я его отговаривал, убеждал, что это глупость, мы на враждебной нам территории, где нас ненавидят, и до своих мы можем пробиться только в составе полка. Снова мы с ним встретились в начале сентября, когда шли очень тяжёлые бои, мы понесли большие потери и его перевели в нашу батарею связистом. Нужно признать, что это очень трудная служба, особенно на войне. Связист под обстрелом или бомбёжкой обязан обеспечивать бесперебойную связь между наблюдательным пунктом и огневой позицией батареи, не считаясь с риском погибнуть. Он не выдержал этого напряжения и в сумятице боёв, когда всё перемешалось, по-видимому, представился как единственно оставшийся в живых солдат какой-то части. И его направили для дальнейшей службы в морскую школу корабельных юнг. Прибывший из училища комиссар батареи возбудил дело о пропаже солдата и через некоторое время объявил нам о предстоящем расстреле нашего сослуживца перед строем батареи за дезертирство. Все мы были в ужасе: зачем убивать его, ведь и так ежедневно гибли наши солдаты. Пусть лучше идёт в бой и своей кровью искупит провинность. И совершенно непонятно было, куда на нашем маленьком пятачке можно дезертировать. Могилу выкопали на берегу Финского залива. Тогда я увидел его в последний раз. После войны я посетил это проклятое место. Наверное, волны во время штормов смыли бугорок земли на его могиле, так что и следа не осталось от этой трагедии. Комиссар батареи тогда не разрешил нам поставить хотя бы простую табличку. Тяжело об этом писать, видеть, как во сне, долговязого парня, стоящего в чёрной матросской шинели у своей могилы. Не дай, господи, никому это видеть и пережить! Наверное, в начале октября, ещё до крепких морозов, нас снимают с Ораниенбаумского плацдарма и через Кронштадт передислоцируют в Ленинград. Рассматриваем крепость, спрашиваем себя и не находим ответа, почему артиллерия Кронштадта молчала во время тяжелейших боёв в августе и сентябре, ведь из истории гражданской войны мы знали, что его форты оснащены мощной артиллерией крупного калибра. Уже после войны я узнал, что перед её началом вооружение Кронштадта было демонтировано и перебазировано на Таллинскую военно-морскую базу. Там его не успели установить, начали возвращать в Кронштадт морем, и немцами было многое потоплено. Поэтому своим огнём поддерживала нас только артиллерия уцелевших кораблей Военно-морского флота. По прибытии в Ленинград нас бросают с одного угрожающего участка фронта на другой. Однажды занимаем огневые позиции у стен Ижорского металлургического завода в Колпино. Изредка из его ворот выходят отремонтированные танки. Еда становится всё скуднее, приходится самим что-то находить, и за 25 рублей я покупаю у заводского вахтёра бутылочку хлопкового масла, применяемого для покраски танков. Не очень приятный вкус, но всё же жир. В один из ноябрьских дней вблизи от нас заняли позиции невиданные до этого автомашины с установленными на них короткими рельсами. Нам приказали укрыться в блиндажах. Вскоре мы услышали страшный грохот и, выглянув, увидели, как в сторону противника летят огненные молнии, а над нами клубится облако чёрного дыма. Автомашины быстро ретировались, а на нас обрушился артиллерийский обстрел, поскольку немцы по дыму немедленно засекли позиции, откуда на них пошёл огневой вал. Уже позже мы узнали, что это были реактивные установки залпового огня «катюши».