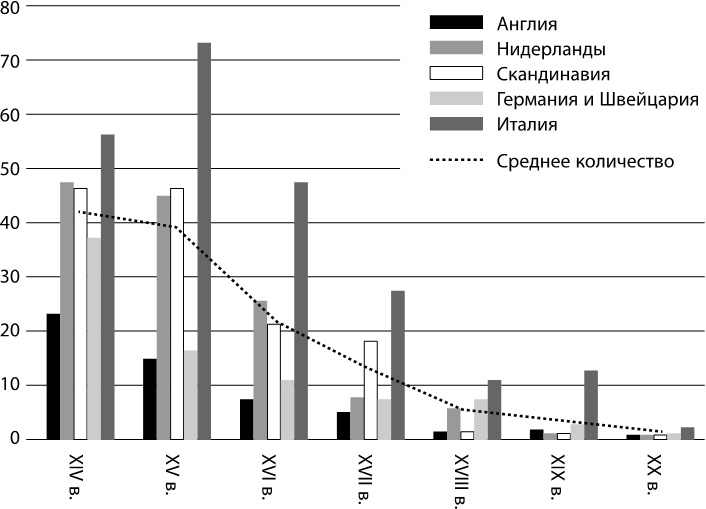

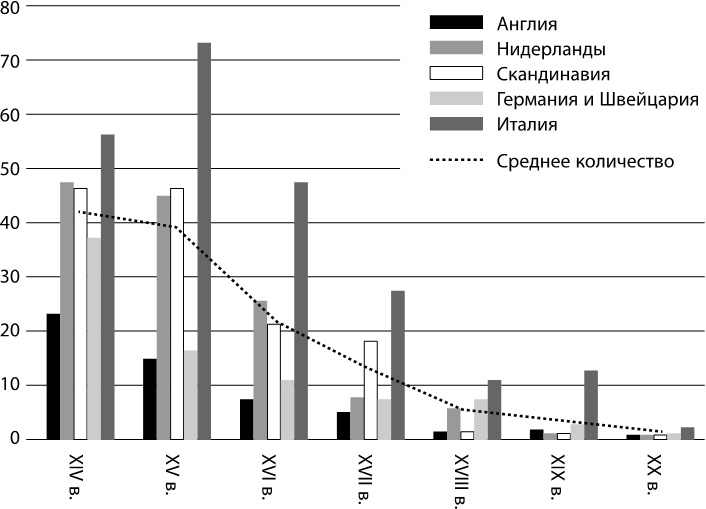

Количество убийств (на 100 000 человек)

[88]

Возникает логичный вопрос: почему? С чего вдруг люди по всей Европе перестали друг друга убивать? Есть два традиционных объяснения. Первое основано на работе немецкого историка и социолога Норберта Элиаса, который в книге «О процессе цивилизации» (1939) утверждал, что более «дикие» модели поведения людей были укрощены в начале Нового времени благодаря принятию новых социальных правил и более внимательному отношению к этикету. Насилие среди аристократов, когда-то намного более распространенное, чем агрессия среди простолюдинов, сдерживалось дуэлями и похожими кодексами поведения, которые сейчас ассоциируются с «джентльменами». Растущий класс горожан цивилизовал себя, гордясь религиозной жизнью, презиравшей насилие, и начал контролировать рабочий класс через проповеди в церквях. Постепенно все стали придерживаться одного и того же кодекса цивилизованного поведения. Второе традиционное объяснение еще проще: государства стали эффективнее наказывать преступников, так что люди перестали нападать друг на друга, боясь виселицы.

Несколько лет назад психолог Стивен Пинкер попытался разобраться в этом вопросе в книге «Лучшее в нас» (2011). Он в основном придерживался теории «процесса цивилизации» и предположил, что он был запущен двумя фундаментальными причинами: «экономической революцией» (людям стало выгодно торговать друг с другом) и усилением власти государств

[89]. О первом он говорит так: «Если вы обмениваетесь с кем-то услугами или излишками продуктов, то ваш партнер по торговле внезапно становится для вас ценнее живым, чем мертвым»

[90]. В книге Пинкера много интересных утверждений, но если приглядеться пристальнее, то его объяснение спада насилия в начале Нового времени не очень верно. Самое близкое к «экономической революции», о которой он говорит, произошло еще в XIII в. Более того, в XVI и XVII вв., когда количество убийств в Англии и Германии наиболее резко снизилось, подушные доходы в обеих странах остановились в росте или даже начали падать. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Англии упал на 6 процентов, а в Германии вообще рухнул на треть

[91]. Английский спад особенно сильно ощутил на себе рабочий класс, доходы которого в реальном отношении упали почти наполовину

[92]. Между экономикой и насилием среди частных лиц в XVI и XVII вв. корреляции просто нет.

Пинкер указывает и на другое традиционное объяснение: усиление власти государств. Впрочем, вместо того чтобы просто сказать, что государство начало с большей готовностью вешать людей, он утверждает, что сильные централизованные государства остановили вражду между аристократами и рыцарями и запустили процесс цивилизации. По его словам, «теперь лучшим способом разбогатеть стало не быть самым суровым рыцарем в округе, а отправиться к королевскому двору и втереться в доверие к королю и его окружению»

[93]. Но феодалы веками втирались в доверие к королям, что вовсе не мешало им терроризировать крестьян в своих поместьях: одно вовсе не подразумевало прекращения другого. Более того, как видно на графике выше, в Италии эпохи Возрождения, на родине галантного поведения, количество убийств в это время выросло. Пинкер прав в том, что растущая власть государства привела к спаду насилия, но вот механизм, которым он это объясняет, неверен. Чтобы понять, что происходит, мы должны выйти за пределы традиционных объяснений и спросить, как и почему люди начали подчиняться государственной власти.

Давайте предположим, что у вас замечательный сад, в котором растут лучшие яблоки – настолько хорошие, что ваши соседи их регулярно воруют. Вскоре вы решаете, что воровство больше терпеть не намерены, и начинаете избивать палкой каждого пойманного вора. Большинство соседей после этого прекращают свои вылазки, но некоторые продолжают таскать яблоки, так что вы решаете сесть в засаду и размозжить следующему вору голову кирпичом. Воры как-то прознают об этом и перестают таскать яблоки, боясь встречи с вами и вашим кирпичом. Что это говорит нам о насилии? Когда вы просто терпели воровство, в саду была преступность, но не было насилия. Когда вы начали бороться с ворами, были и преступность, и насилие. А угроза кирпича на первый взгляд покончила и с преступностью, и с насилием. Если следовать Пинкеру, то последний этап нужно назвать ненасильственным, потому что никто никого ничем не бьет. Но если бы не было угрозы насилия, то воры бы вернулись. Насилие по-прежнему существует, только в латентной форме. Примерно это и случилось в XVI в.: прямого насилия стало меньше, а вот потенциального – больше.

Пинкер не рассматривает потенциального насилия. Его аргумент состоит в том, что насилия во всех его формах становилось меньше с течением человеческой истории. Это мнение в последние годы получило немалую поддержку. В недавней обзорной статье говорится, что «многие ученые одновременно и независимо друг от друга [пришли к общему согласию], что войны и насилие в целом пошли на спад в последнее время… и даже на протяжении всей истории»

[94]. Эта оценка верна, если рассматривать только прямое насилие, изолированное от любых других форм применения силы. Но, как показывает моя история о саде, прямое насилие – всего лишь часть общей картины. Мы должны рассматривать силу во всех ее проявлениях, если хотим понять, что происходит, когда люди воздерживаются от нападения друг на друга.

В своем потенциальном состоянии сила может быть передана из одной компетенции в другую – например, от обиженной жертвы к судебной системе. Агрессивный человек воздерживается от насилия потому, что опасается, что его жертва может передать свое право на возмездие более влиятельной организации, например, государству, а его месть окажется куда более суровой. Если государства, способного исполнять наказание, не существует, то потенциальному преступнику нечего бояться: он может быть насколько угодно жестоким – и мы видим это по уровню насилия в примитивных обществах или крушению системы правопорядка во Флоренции во время «Черной смерти», когда беккини безнаказанно грабили и насиловали. Однако если государство готово потребовать с преступника «долг насилия», оно вполне может сокрушить его – даже если это будет богатый и влиятельный человек. Вот почему феодалы постепенно перестали терроризировать арендаторов своей земли: это было связано не с тем, что они не бывали в поместье и проводили время при дворе, добиваясь королевской благосклонности, как утверждает Пинкер, а с растущим страхом, что и их накажет государство, если они нарушат закон. То же самое можно сказать и об остальном обществе. Когда люди увидели, что государство готово жестоко наказывать убийц, им пришлось хорошенько задумываться, прежде чем прибегнуть к насилию.