Мой дед тоже рабочий. Но в этот миг, когда, обернувшись, он видит грузовик, он – солдат. Два года назад воевавший на Финской. Теперь его снова призвали. Для него эта короткая передышка между двумя войнами не прошла бесследно: он не избывал время, заливающее сознание его сограждан варевом из черной тарелки. Он думал и сопоставлял.

Обретение способности к самостоятельному мышлению – в масштабах жизни одного-двух-трех поколений – сродни эволюционному скачку, когда предок человека, волокущий по земле передние конечности, вдруг выпрямляется. Становится Homo erectus. Встает во весь рост.

Еще раз о пяти чувствах. Нет, он не голоден – даже в страшные зимние месяцы солдат кормили более или менее сносно, а летом и подавно. Его слух не разрывают взрывы – первые страшные бомбежки падут на Ленинград 8 сентября. Его глаза не видели живых скелетов. Его пальцы не касались холодной печки – не той, якобы холодной, в которую он привык входить во времена счастливого межвоенного бригадирства, а зимней, блокадной – ледяной. Его ноздри не вдыхали запаха тления – когда так (Смерть сказала бы: «сладко») попахивает не солдат, когда его не положили в землю, а ребенок, которого нет сил похоронить. На стороне пяти его чувств играет и довоенная привычка: как и все ленинградцы, он привык запасаться дровами осенью. В октябре или в ноябре. Но теперь-то жара, июль…

[24] «Война долго не продлится, неудачи на фронтах временные», – кто-то нашептывает ему на ухо. Судя по кривой ухмылке, мелькающей на границе видимого с невидимым, это, убаюкивая отца и мужа своих будущих жертв, шепчет она, Смерть.

Теперь уже не я, живущая в своей земной оболочке, а та, что не ведает воплощения (от кого воплощаться, если все они умерли в блокаду), смотрит и видит: вот, вот он, миг неустойчивого равновесия, начала схватки Жизни со Смертью. Жизнь – это он, мой будущий дед.

Собственно, в этот миг он и становится дедом: моим и моей сестры, и прадедом наших дочерей – когда, подняв руку (граница видимого мира: рукав его пыльной солдатской гимнастерки), дает отмашку водителю:

– Эй, друг! Сворачивай, сгружай.

Рыча на первой передаче, грузовик сворачивает с Измайловского проспекта (всем невоплощенным существом я слышу зубовный скрежет посрамленной Смерти) и въезжает во двор дома № 3/5.

Машина дров – блокадная мера жизни. Сложив маленькую печку и снабдив ее дровами, мамин отец эту меру наполнил. «Если бы не те дрова… В блокаду у нас всегда было тепло. Иначе нам бы не выжить», – это не мои, это мамины слова.

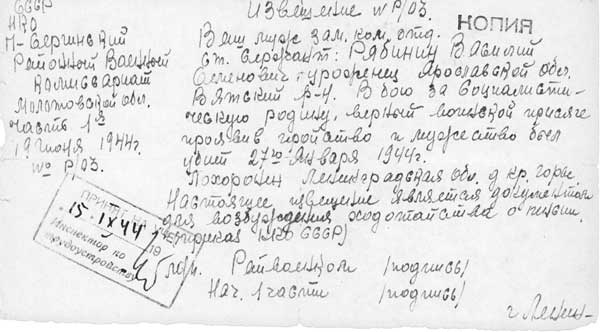

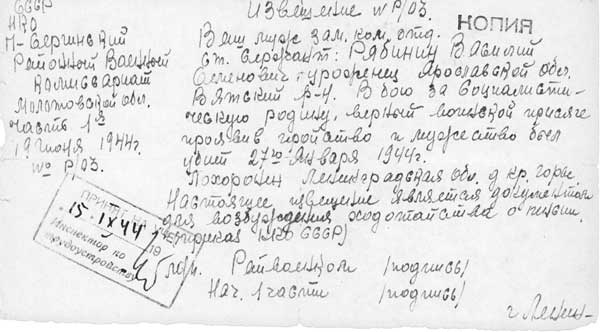

Мой дед, Василий Семенович Рябинин, погиб в бою под Ленинградом 27 января 1944 года. В самый день снятия блокады. На эту дату, которая значится в его похоронке, приходится и первый за всю военную историю ленинградский салют. Двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Победные залпы, раскрываясь невиданными по красоте букетами, падают на землю, покрывая свежие рвы. (Через много лет, когда моя трехлетняя дочь, заслышав такие же разрывы, опережаемые широкой, вполнеба, огненной россыпью, закричит так страшно, что, подхватив ее на руки, мне придется бежать к трамвайной остановке, я вспомню тот салют.)

Но если оставить за скобками артиллерийский грохот, снятие блокады Ленинград празднует тихо. Не сравнить со взрывом ликования 25 декабря 1941-го, когда по радио объявили, что «прибавили хлеб». Те рыдания и крики, когда в очередях обнимались, качали продавщиц и завмагов, – реакция еще живых людей.

Теперь горькую победу над Адом празднуют души горожан – их тела уже почти сошли. Праздник выживших? Поминки по умершим?

Кому придет в голову задавать такие вопросы… Здесь, где по улицам ходят бесплотные тени, живые неотделимы от умерших, умершие – от живых.

Сделав свое солдатское дело – сняв с города блокаду, – мой дед встретил праздник на земле. В землю он ляжет на другой день, когда его останки захоронят в деревне Красные Горы Лужского района Ленинградской области

[25]. Место захоронения неизвестно – я имею в виду клочок земли. В сорок шестом, вернувшись с Урала, они ездили, искали, но так и не нашли.

Мы, потомки, обязаны ему жизнью – мысль проста и осязаема, как машина дров.

Как он погиб? Как все. Солдаты, погибавшие под Ленинградом. И все-таки я хочу видеть, как он упал. Раскинул ли руки или сжал винтовку? Была ли у него винтовка или только связка гранат? Или не связка, а одна-единственная? Что он крикнул в последний миг, пока губы не сомкнулись…

Его губы, останься он в живых, могли назвать и меня: моя королева. Без него я так и не стала королевой.

Но откуда во мне эта неотступная уверенность, будто он, лежащий в безымянной могиле, знает мое имя… Все наши имена…

Кроме двух его фотографий и заверенной копии похоронки – оригинал прибрали к рукам инстанции, назначавшие вдовью пенсию, – здесь, на земле, больше ничего не сохранилось. Разве что глаза – дедово наследство, которое досталось мне.

У нас с дедом разные профессии. Он входил в домны, я ищу слова. Мне нечем отдать ему долг – кроме слов.

VIII

В блокадной памяти смерть обозначена голодом и холодом. Их сочетание – особое агрегатное состояние, не имеющее ни конца, ни начала. Еще вчера тебе представлялось, будто ты не голодаешь, а подголадываешь. И вдруг оказывается: никакого «вчера» нет. Как нет ни позавчера, ни завтра. Голод – жизнь, выпавшая из хронотопа.

Время движется еле слышно, будто стрелки часов, завороженные звуком метронома, впали в анабиоз. Из анабиоза они выходят на время приема пищи, когда время стремительно тает – с каждым проглоченным довеском, корочкой или мякишем, с каждой порцией каши или супа, с каждой чисто-начисто вылизанной тарелкой…

Голод подступал медленно, тихими стопами. Первые свидетельства о нехватке продовольствия датируются последними числами сентября.

«Сентябрь выдался холодным. Я помню, мы ходили в пальто. У Женьки (младшей дочери тети Насти Каковкиной. – Е.Ч.) шарф был завязан. Первого сентября я как обычно пошла в школу. Недели через две школу закрыли».

На военной карте начало ленинградской блокады выглядит так: 8 сентября противник вышел к Ладожскому озеру и, захватив Шлиссельбург, блокировал Ленинград с суши. Разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. С севера город блокируют финские войска. Рубеж, на котором они стоят, – государственная граница 1939 года, разделявшая СССР и Финляндию накануне советско-финской войны. Общая площадь, взятая в кольцо: 5000 квадратных километров, включая пригороды.