Но если бы не сформировались галактики, не было бы и звезд. А без звезд не было бы планет. А без планет не сформировались бы астрономы!

Так что во Вселенной, где энергия пустого пространства всего в 50 раз больше, чем мы наблюдаем, очевидно, некому было бы пытаться сегодня измерить эту энергию.

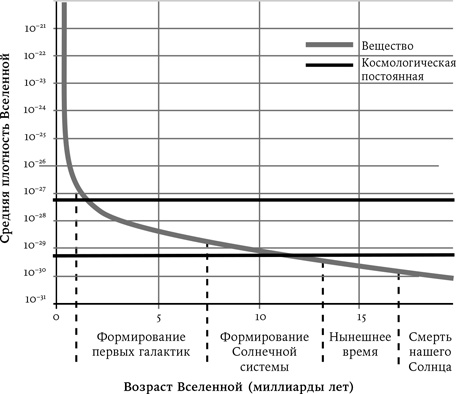

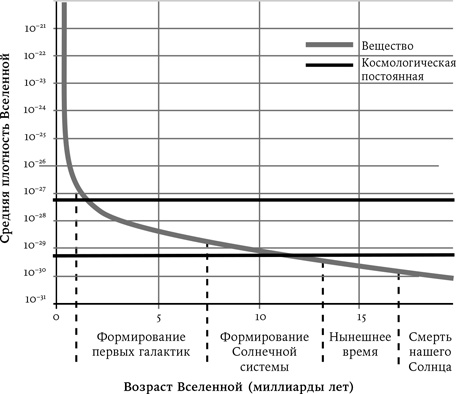

О чем это нам говорит – и говорит ли о чем-нибудь? Вскоре после открытия ускоряющегося расширения Вселенной физик Стивен Вайнберг предположил (на основании приведенного им довода за 10 с лишним лет до этого, то есть еще до открытия темной энергии), что «проблему случайного совпадения» можно решить, если значение космологической постоянной, которую мы сегодня измеряем, было каким-то образом «выбрано» в соответствии с антропным принципом. То есть если бы существовало много вселенных и в каждой вселенной значение энергии пустого пространства имело случайно выбранное значение на основании какого-то вероятностного распределения всех возможных значений энергии, то жизнь в известном нам виде могла развиться только в тех вселенных, где это значение не слишком отличается от того, которое мы наблюдаем. То есть мы, вероятно, живем во Вселенной с крошечной энергией пустого пространства просто потому, что не могли бы жить там, где это значение существенно больше. Иначе говоря, нечего удивляться, что мы живем именно в той Вселенной, в которой можем жить!

Однако этот довод имеет математический смысл только при условии, что имелась возможность рождения многих разных вселенных. Говорить о многих разных вселенных – своего рода оксюморон. В конце концов, традиционно слово «Вселенная» означает «все сущее». Однако в последнее время у этого слова появилось более простое и, пожалуй, здравое значение. Теперь принято думать о «нашей» Вселенной как о совокупности всего, что мы видим сейчас и что могли бы увидеть когда-либо. Поэтому физически наша Вселенная содержит все, что так или иначе могло на нас влиять в прошлом или повлияет в будущем.

Стоит принять такое определение Вселенной, как становится возможным, по крайней мере в принципе, существование иных вселенных – областей, которые никогда не были связаны с нами причинно-следственными связями и никогда не будут: вроде островов, разделенных океаном пространства и лишенных каких-либо возможностей общения.

Наша Вселенная настолько огромна, что, как я подчеркивал, если нечто вообще возможно, оно практически с гарантией где-нибудь да произойдет. Редкие события происходят все время. Резонно задать вопрос, применим ли этот принцип к возможности существования многих вселенных – мультивселенной или мультиверса, как сейчас называют эту концепцию. Оказывается, существует теоретическая база, из которой следует, что мультивселенная даже не просто возможность. Многие фундаментальные представления нынешней теории элементарных частиц, судя по всему, требуют существования мультивселенной.

Я делаю на этом особый упор, поскольку в диспутах с теми, кому не обойтись без гипотезы о творце, существование мультивселенной видится как уловка, придуманная физиками, у которых кончились ответы на вопросы, а может, и сами вопросы. Не исключено, что так в конечном итоге и будет, но сейчас это не так. Практически все логические возможности, касающиеся обобщения известных нам законов физики на малые масштабы и создания более полной теории, указывают, что на больших масштабах наша Вселенная не уникальна.

Возможно, первый довод в пользу существования мультивселенной – и, возможно, лучший довод – это феномен инфляции. В модели инфляции на том этапе, когда в какой-то области пространства временно доминирует мощная энергия, эта область начинает экспоненциально расширяться. В какой-то момент небольшая часть этого «ложного вакуума» может перестать расширяться, поскольку в ней происходит фазовый переход и поле в ней спадает до естественного значения с более низкой энергией; тогда расширение в этой области перестает быть экспоненциальным. Однако пространство между такими областями продолжает расширяться экспоненциально. И если только фазовый переход не завершился по всему пространству, то в любой момент времени почти все пространство – это область инфляции. А область инфляции изолирует те области, где расширение прекращается раньше всего, – разводит их на практически неизмеримые расстояния. Это как лава, извергающаяся из вулкана: кое-где она остывает и образуются камни, но море жидкой магмы разносит эти камни далеко-далеко друг от друга.

Вероятно, все даже интереснее. В 1986 г. Андрей Линде, который наряду с Аланом Гутом стал одним из основоположников современной теории инфляции, предложил и исследовал еще более общий сценарий. Подобное развитие событий предсказывал в некотором смысле и Александр Виленкин – другой изобретательный русский космолог, живущий в США. И Линде, и Виленкин – люди очень сильные и стойкие, как часто бывает с великими русскими физиками, однако биографии у них совсем разные. Линде стал звездой советской физики задолго до эмиграции в США после распада СССР. Блестящий, дерзкий и остроумный, Линде все это время был заметной фигурой в теоретической космологии элементарных частиц. Виленкин эмигрировал гораздо раньше, еще до того, как стал физиком, и, пока учился в США, перепробовал много разных подработок, в том числе ночным сторожем. Он всегда интересовался космологией, но, когда собирался писать диссертацию, случайно подал документы не на ту специальность и в результате защитился по физике конденсированного состояния – по физике материалов. Затем он получил место постдока в Университете Кейз Вестерн Резерв, где я впоследствии возглавил кафедру. В этот период он попросил у своего руководителя Филипа Тейлора разрешения несколько дней в неделю работать над космологическими задачами в дополнение к проектам, в которых ему было положено участвовать. Впоследствии Филип рассказывал мне, что у него никогда прежде не было постдока, который работал бы настолько продуктивно, даже с учетом частичной занятости.

В общем, Линде понял, что, хотя квантовые флуктуации во время инфляции зачастую могут загнать поле, которое движет инфляцией, в состояние самой низкой энергии (и это достойный выход из сложившегося положения), всегда остается возможность, что в некоторых областях квантовые флуктуации, наоборот, подталкивают поле к более высоким энергиям, уводят их от значений, при которых инфляция бы закончилась, и она беспрепятственно продолжается. Поскольку такие области расширяются в течение более длительного времени, пространство, которое испытывает инфляцию, намного больше, чем то, где она прекратилась. В пределах этих областей квантовые флуктуации опять же могут подталкивать некоторые подобласти к тому, чтобы прекратить экспоненциальное расширение, но будут и такие подобласти, где из-за квантовых флуктуаций инфляция продлится дольше, и так далее.

Эта картина, которую Линде назвал «хаотической инфляцией», и в самом деле напоминает хаотические системы на Земле, более для нас привычные. Возьмем, к примеру, кипящую овсянку. В любой момент на поверхность может вырваться пузырь газа – это свидетельство существования областей, где жидкость при высокой температуре завершает фазовый переход в газообразное состояние. Однако между пузырями овсянка бурлит и клокочет. На больших масштабах налицо регулярность: где-то всегда лопаются пузыри. А вот на локальном уровне все очень сильно зависит от того, куда посмотришь. Во Вселенной в состоянии хаотической инфляции будет примерно то же самое. Если кто-то случайно оказался в пузырьке, который находится в самом нижнем основном состоянии и в котором инфляция прекратилась, то Вселенная покажется ему совсем не такой, как обширное пространство вокруг, где по-прежнему идет инфляция.