Дягилев не ограничивался частной перепиской и высказывал свое мнение публично. В одном интервью русской эмигрантской газете «Возрождение» он вновь отпустил несколько ядовитых замечаний в адрес Рубинштейн:

«Сама Рубинштейн не осознала, что искусство танца есть самое трудное, деликатное и злое искусство. Оно не прощает ошибок. Сгорбленная фигура бедной Рубинштейн с беспомощно согнутыми коленями, полная растерянность ее классических потуг сделали то, что второстепенная, но грамотная танцовщица ее труппы показалась героиней старых, рутинных адажио, выдуманных полвека тому назад».

[331]

Однако его любовь к балету не настолько ослабла, как он иногда давал понять своему окружению. В том же интервью он сделал несколько интересных замечаний по поводу собственных постановок, а также отреагировал на консервативную статью в другой эмигрантской газете, в которой его назвали приверженцем классицизма. Дягилев не смог стерпеть подобное и в ответ попытался дать определение своему собственному виду классицизма (или неоклассицизма):

«И Дункан, и Далькроз, и Лабан, и Вигман – великолепные деятели в искании новой школы. Их труд над разработкой человеческого тела, этого совершеннейшего хореографического инструмента, достоин всяческого одобрения. Но их борьба с “устаревшей” классикой привела Германию в тот тупик, из которого она не может выбраться. Германия может превосходно двигаться, но она не умеет танцевать.

Из всего этого, однако, вовсе не следует, что путь современной хореографии заключается в нежном увлечении классическим вицмундиром. Защитники этой точки зрения должны поступить в Общество охраны старинных памятников, но отнюдь не давать советов современным архитекторам.

Творцы гениальных американских небоскребов легко могли бы приделать руки к Венере Милосской, так как они получили полное классическое воспитание. Но если что-нибудь оскорбляет в Нью-Йорке наш глаз, то это греческие портики библиотеки Карнеги и дорийские колонны железнодорожных вокзалов. В небоскребах же есть своя, то есть наша классика. Их линии, размеры, пропорции являются формулой наших классических достижений, это настоящие дворцы нынешнего времени. То же самое и в хореографии. Наше пластическое и динамическое строительство должно иметь ту же основу, что и классика, давшая нам возможности искания новых форм. Оно должно быть также стройно и гармонично, но от этого далеко до проповеди обязательного “культа” классики в творчестве современного хореографа. Классика есть средство, но не цель»17.

То, с каким воодушевлением Дягилев говорит о танцевальном искусстве, противоречит утверждению, что он совершенно утратил интерес к балету и своей труппе, как позднее писали многие. Превзошел всех в этом Кохно, считавший, что Дягилев «избегал говорить о мире этой балетной компании, населенном безответственными и бунтующими подданными, которыми он в последние годы своей жизни управлял устало и, как казалось, из чувства долга»18. Правда была сложнее. Дягилев стал старше, в 1929 году ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Разумеется, управление труппой стало для него более рутинным делом, и теперь он уделял другим занятиям больше времени, чем в первые двадцать лет своей карьеры за пределами России. Но он с тем же энтузиазмом ставил новые спектакли и рассказывал о своей работе с азартом. В конце ноября 1928 года Дягилев, к своему немалому удовольствию, подписал контракт с итальянским художником Джорджо де Кирико, находившимся в то время в зените своей славы. Де Кирико должен был оформить новый балет на музыку представителя итальянского неоклассицизма Витторе Риети, написавшего для Дягилева в 1925 году не пользовавшуюся успехом «Барабо». 26 ноября во время завтрака с Прокофьевым и Мейерхольдом Дягилев обсуждал с последним организацию совместного парижского сезона, во время которого они бы по очереди, через день, представляли свои спектакли. Уже началась серьезная подготовка этого события. (Дягилев рассказал об этом Прокофьеву и сообщил об этом предложении Лифарю19.) По понятным причинам речь о турне по Советскому Союзу у них больше не заходила, однако Дягилев был готов сотрудничать с представителями авангардного течения своей родины. Он писал Лифарю:

«Всякая политическая подкладка будет с его стороны абсолютно исключена. Я считаю, что это для всех очень интересно и крайне важно. Убежден, что он талантлив и нужен именно сейчас, завтра будет уже, может быть, поздно. […] Единственный возмущенный, конечно, Валечка, который рвет и мечет против – но что же делать? – такие люди, как он и Павка, милы, но если их слушать – лучше прямо отправляться на кладбище»20.

В конце 1928 года Дягилев определенно не устал от жизни и все еще был готов вступать в дискуссии на тему своих новых планов, хотя и стал более подвержен смене настроений и все чаще избегал общения с близкими друзьями.

Вероятно, именно очередной приступ раздражения стал причиной поступка Дягилева, совершенного им по глупости или даже из мести и не принесшего ему ничего, кроме ссоры с наиболее почитаемым мастером в его окружении. Осенью 1928 года (или, возможно, весной 1929 года) Дягилев вдруг решил сократить балет Стравинского «Аполлон Мусагет», точнее сказать, вырезать так называемую «вариацию Терпсихоры». Пристрастие Дягилева к собственноручному «усовершенствованию» чужой интеллектуальной собственности было известно, однако ранее он так поступал с партитурами лишь умерших композиторов (если не считать Римского-Корсакова). Его раздражало то, что Стравинский начал сотрудничать с Рубинштейн, а также то, что композитор занимал все более независимое положение. По сути, «Свадебка» была последним балетом Стравинского, на который Дягилев оказал творческое влияние. Он прекрасно понимал, что автор довольно быстро узнает о внесенных изменениях в его сочинение и что он будет в ярости, но это не остановило Дягилева, или – что вполне вписывается в канву его отношений с близкими друзьями – он сознательно стремился подстегнуть и обострить конфликт.

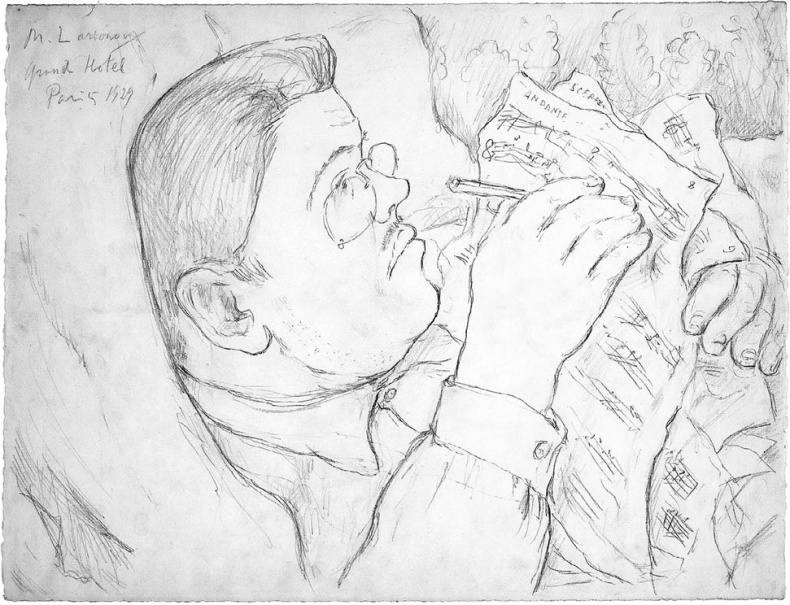

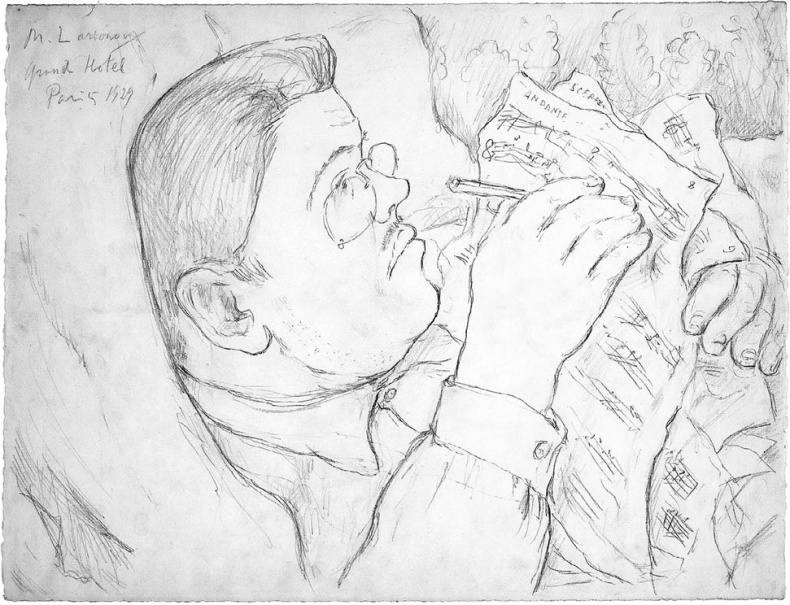

М. Ларионов. Портрет С. Дягилева

Однако, похоже, Стравинский к концу года все еще не знал об этом. «Русские балеты» дали несколько представлений в Гранд-опера в Париже, а 27 декабря по приглашению Дягилева на балете «Петрушка» присутствовал страдавший от душевной болезни Нижинский. Это уже происходило пятью годами ранее, и, как и в предыдущий раз, это было душераздирающее зрелище. Карсавина, которой между тем уже исполнилось сорок четыре года и которая больше не могла танцевать на должном уровне, вновь исполняла главную женскую партию. В зале присутствовал Гарри Кесслер, который вел переговоры с Дягилевым о постановке нового балета на этот раз на музыку Курта Вайля. Кесслер поначалу не поверил, что человек, поддерживаемый Дягилевым под руку, был Нижинским. Сергей попросил Кесслера помочь ему: «Чтобы преодолеть три этажа вниз по лестнице, он [Дягилев] попросил меня взять его [Нижинского] под другую руку, потому что тот, кто раньше, казалось, мог перепрыгнуть через целые дома, теперь спускался неуверенно и боязливо, осторожно ступая с одной ступеньки на другую. Лишенный разума, но бесконечно трогательный, он смотрел на меня своими большими глазами, словно больной зверь»21. По словам Дягилева, после представления Нижинский не хотел покидать театр. Вечером, как в былые времена, был устроен праздничный ужин в кафе «Де ля Пэ», где присутствовали Тамара Карсавина, Мисиа Серт, Эдуард Гордон Крэг и Гарри Кесслер, но атмосфера была напряженной.