На этом ужине присутствовала и новая личность в дягилевском окружении: Игорь Маркевич, шестнадцатилетний музыкант и композитор, ученик Нади Буланже, которого представили Дягилеву, возможно, той же осенью. Впервые за несколько лет Дягилев вновь был влюблен и планировал открыть для юноши двери в мир искусства, как он это делал для всех своих возлюбленных. Появление Маркевича было одним из немногих светлых моментов в том мрачном для Дягилева году.

В январе труппа выступала в Бордо. Дягилев регулярно созванивался с Прокофьевым, чтобы узнать, как продвигалась работа над новым балетом. К тому моменту «Блудный сын» был почти закончен, по крайней мере, в том, что касалось партитуры. 6 февраля Дягилев в сопровождении Нувеля, Кохно и Лифаря посетил Прокофьева, чтобы прослушать последнюю версию произведения. По словам Прокофьева, у Дягилева было несколько полезных замечаний, которые композитор пообещал учесть. На следующий день он уже «выполнил все изменения, предложенные Дягилевым», и ему оставалось лишь «перекромсать четвертый номер совместно с Дягилевым»22. Дягилев получал огромное удовольствие от сотрудничества с Прокофьевым, так как композитор высоко ценил мнение своего заказчика и все еще послушно следовал почти всем его «советам». И со стороны Прокофьева это не было беспринципностью. Как он многократно писал в своем дневнике, он очень высоко ценил музыкальное чутье Дягилева, и за все прошедшие годы почти не было случая, чтобы композитор не прислушался бы к его рекомендациям. Единственной сложностью оставалось сотрудничество с Кохно, которого Прокофьев терпел исключительно по необходимости. Композитор абсолютно не считался с либреттистом, сочиняя по наитию, после чего Кохно приходилось придумывать сюжетную линию на уже написанную музыку. Таким образом, вклад Кохно был иллюзорен, но Дягилев продолжал настаивать на том, что по контракту авторство балета на одну треть принадлежало Кохно. Таким способом Дягилев пытался обеспечить финансовое будущее своего подопечного, так как за каждое представление «Блудного сына» Кохно причитался бы гонорар.

16 марта Прокофьев передал Дягилеву законченную партитуру, сообщив при этом, что посвятил этот балет ему: «Он был, видимо, польщен… и сказал, что это ему особенно приятно, так как “Блудный сын” его любимая из моих вещей. Целовал меня, и мы расстались до Монте-Карло»23.

Тот, кто проследит за историей создания «Блудного сына» в дневнике Прокофьева, не удивится тому, что Дягилев был растроган. Как уже ранее говорилось, не было ни одного спектакля за прошедшие два-три года, постановкой которого он бы руководил с таким энтузиазмом. Дягилев видел в этом балете отражение собственной судьбы и чувствовал драматичную связь притчи о блудном сыне со своей жизнью на чужбине. Несомненно, на это также повлияла его любовь к театральным жестам при создании мифов о себе самом и интерес к всевозможным «знакам» и «связям».

Дягилев опять производил впечатление успешного человека, и казалось, что он приступил к подготовке предстоящего сезона с обновленными силами. Эрнеста Ансерме пригласили с концертами в Ленинград и Москву, и у Дягилева было к нему несколько поручений в бывшей российской столице. Нувель написал Сергею, что Ансерме согласился выполнить эти «поручения», и попросил «все привезти в Женеву». Из сообщения Нувеля не ясно, о чем именно идет речь. Может быть, Дягилев просто скрыл подробности от Нувеля, а может, Нувель сам не указал никаких деталей, опасаясь советских шпионов. Однако весьма вероятно, что «поручения» касались родственников Дягилева. В любом случае Ансерме посетил в Ленинграде двух оставшихся сыновей Валентина – Сергея и Василия.

[332] Обстановка в семье была драматичной. Дети все еще ничего не знали о положении родителей, а судьба членов семьи «исчезнувших» граждан была совершенно непредсказуема. Советский Союз под руководством Сталина вошел в первую пятилетку, и с каждым днем маховик репрессий набирал обороты. Что именно Ансерме рассказал Дягилеву о состоянии мальчиков, остается невыясненным, как и то, передал ли Сергей что-нибудь для них. В любом случае новости, которые Ансерме привез Дягилеву, были безрадостными.

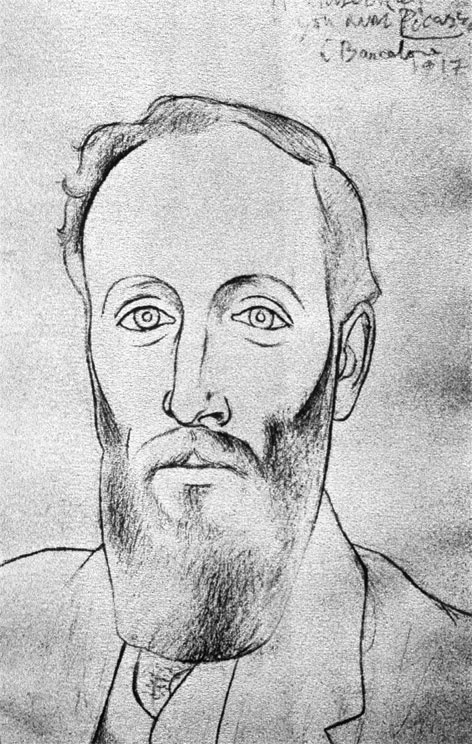

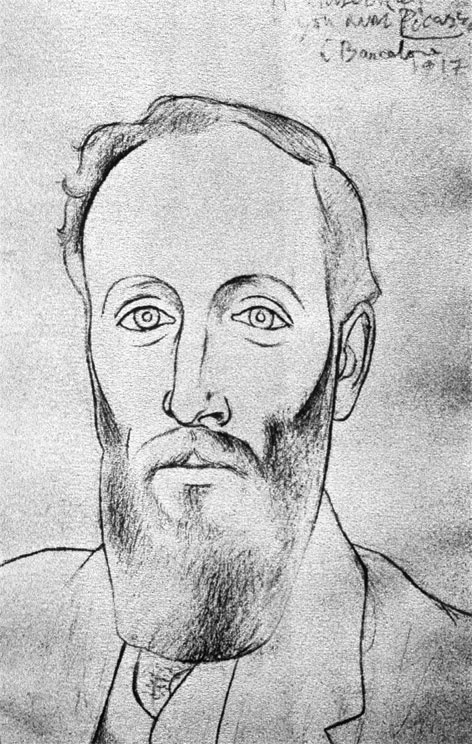

П. Пикассо. Портрет Э. Ансерме

Взаимоотношения с друзьями также складывались непросто. Стравинский к тому времени уже узнал о купюрах, внесенных Дягилевым в балет «Аполлон Мусагет», и поручил заняться этим своему представителю, опытному музыкальному издателю Гавриилу Пайчадзе. А еще был Бенуа. Двое старых друзей виделись теперь нечасто, но ни один из них – как бы они друг другу ни действовали на нервы – не хотел просто так отказаться от многолетней дружбы. Надежды Бенуа на то, что его сотрудничество с Рубинштейн принесет ему новую известность или хотя бы признание, не оправдались. Дягилев не понимал Бенуа и не скрывал негативного отношения к его работе. После того представления «Петрушки», на котором присутствовал Нижинский, Бенуа написал мрачное, сердитое письмо Дягилеву: он упрекал старого друга в своей неудачно сложившейся творческой карьере и горько сожалел о том, что их пути разошлись. Бенуа, как и многим другим художникам, находившимся в эмиграции, было тяжело принять то, что в Европе им предстояло жить в безвестности. Бенуа, обладавший многочисленными талантами, пользовавшийся таким громадным уважением и занимавший такое ответственное положение на родине, едва мог это вынести. Неизвестно, отреагировал ли Дягилев на это письмо, но, когда весной 1929 года открылась небольшая выставка работ Бенуа, он не пришел на вернисаж. Тогда Бенуа написал ему записку, несомненно пытаясь помириться:

«Не будь свиньей и посети выставку своего старого друга. Думаю при этом, что кое-что даже доставит тебе удовольствие, хотя б тем, что это тебе напомнит. Ох, Сережа, и почему это жизнь (жест Павки) так устраивает, что люди, нежно друг друга любящие (я продолжаю думать, что ты не совсем равнодушен ко мне, а о своих чувствах к тебе не стоит распространяться), бывают так различны? […] Ну, словом, приходи! А так ты обязан будешь прийти к нам на дом и у нас пообедать. Не поручусь, что тут тебе не попадет от Ати – но это тоже не по иной причине, нежели par excès de tendresse.

[333]

Любящий тебя Шура»24.

Это короткое послание – последнее сохранившееся свидетельство длительной и богатой корреспонденции между Дягилевым и Бенуа, и даже сейчас можно ощутить, какой тоской веет от этих нескольких строчек. Принял ли Дягилев приглашение Бенуа, установить не удалось, скорее всего, нет. Дягилев был ужасно занят. До 12 мая труппа выступала в Монте-Карло, а 21 мая начался новый парижский сезон, во время которого должна была состояться премьера «Блудного сына» Прокофьева и новой постановки «Байки про лису, петуха, кота да барана» Стравинского. Дягилев вновь страдал от фурункулов, вызывающих абсцессы, из-за чего он был вынужден много отдыхать. В конце апреля вместе с Кохно он находился в Париже, где шли репетиции балета Прокофьева (премьера «Бала» Риети должна была состояться только в Монте-Карло). Тогда же Дягилев получил письмо от Пайчадзе, в котором тот пригрозил, что сокращение «Аполлона Мусагета» может рассматриваться как нарушение условий контракта, и пообещал отобрать права на дальнейшее исполнение этого балета. Пайчадзе в тот момент уже начал вести переговоры с Идой Рубинштейн, предложив ей права на постановку этого произведения. Дягилев резко отреагировал на это письмо, заявив, что не давал повода думать, что он «мог нарушить данное им ранее обещание восстановить вырезанные отрывки», и что с ним обошлись слишком сурово.

[334]