Во время генеральной репетиции публика проявляла недовольство. Кесслер писал: «Дебюсси счел движения непристойными и грозился выразить свой протест в прессе. Астрюк требовал внесения изменений. Дягилев все больше волновался. Стравинский кричал на Астрюка […]: “Вы все здесь в Париже пошляки, если находите это неприличным”. […] Дебюсси отказался от своего протеста». Даже Кесслер, всегда считавший любое движение Нижинского гениальным, нашел хореографию балета «в некоторой степени неудачной и скучной». Все согласились с тем, что костюм Нижинского – по описанию Кесслера, это были «белые шорты от Пакен

[241] с бархатным кантом и зелеными подтяжками»63, – был немужественен и комичен. «Дягилев в смятении начал кричать на Бакста: “В этом виде он не может предстать перед публикой, Левушка!” Бакст воскликнул в ответ: “Как ты смеешь говорить, что он не может предстать перед публикой, Сережа? Он [костюм] придуман, создан и будет на сцене!” Они продолжали ругаться в том же духе. Довольно забавно, что даже в гневе, обращаясь к друг другу, они использовали ласкательные имена. “Я не изменю ни единого стежка, Сережа!” – надрывался Бакст. “Хорошо, Левушка, – отвечал Дягилев, – но они не выйдут на сцену в этих костюмах”»64.

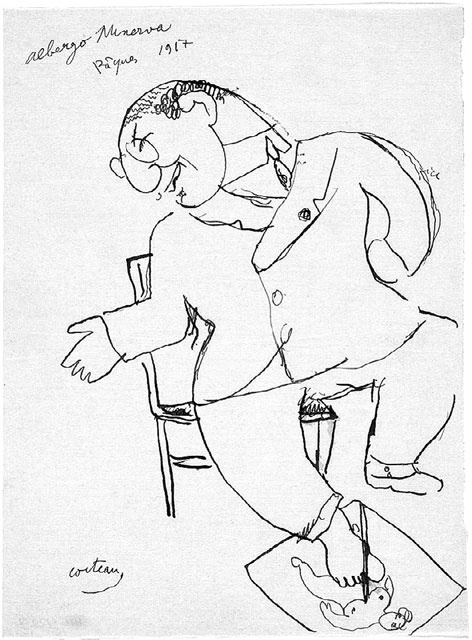

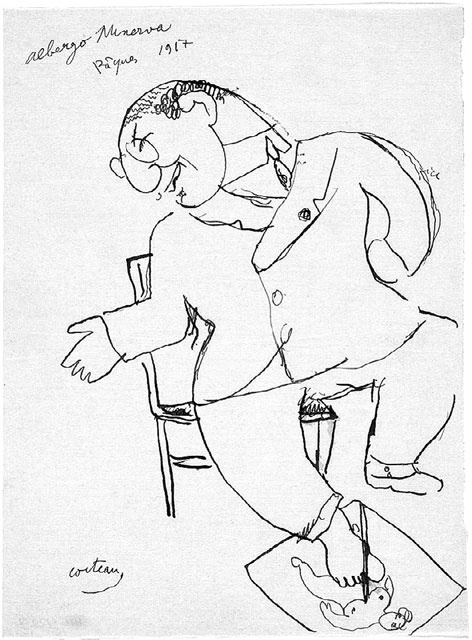

Л. Бакст. Рисунок Ж. Кокто

В конечном итоге, по настоянию Кокто и Кесслера, было решено на следующее утро спешно приобрести обычный спортивный костюм для Нижинского. Шорты заменили длинными белыми брюками, а рубашка и галстук Бакста остались. В таком виде Нижинский вышел на сцену в день премьеры65. Первое представление не имело успеха. Публика смеялась над неуклюжими движениями артистов, а в газетах на следующий день появились разгромные рецензии66. Самой острой критике подверг «террориста Нижинского»67 Дебюсси, говоря, что «беспощадная и варварская хореография слишком гениального Нижинского, будто сорняк, задушила мои бедные ритмы»68. В том году «Игры» еще несколько раз шли в Лондоне, а затем исчезли из репертуара.

Какими бы ни были достоинства и недостатки «Игр», этот спектакль был во всем, кроме музыки, наиболее прогрессивным балетом, поставленным Дягилевым в довоенное время. Даже без таких элементов футуризма, как самолеты и цепеллины, в «Играх» было так много новаторства в выборе сюжета (спорт), в костюмах (повседневная одежда) и тематике (нарушение половой идентификации), что этот спектакль можно назвать предвестником многих тенденций ХХ века.

Тот факт, что балет «Игры» был предан забвению на долгие десятилетия и что историки приложили немало усилий для его реабилитации, связан с премьерой «Весны священной», состоявшейся две недели спустя. По иронии судьбы, знаменитые события, произошедшие во время премьеры балета Стравинского, в определенном смысле являются следствием неоднозначных реакций и протестов, вызванных «Играми»: публика нервничала, мнения в зале разделились, а открытые нападки со стороны критиков создали прецедент.

Вечером накануне премьеры, 28 мая, состоялась генеральная репетиция, и прошла она на удивление спокойно. Тем не менее по окончании вся собравшаяся в «Ларю» компания (Дягилев, Нижинский, Стравинский, Жид, Бакст, Кесслер, Мисиа Серт, Равель) была уверена в том, что «следующим вечером во время премьеры разразится скандал».

[242] Неясно, почему все так были убеждены в том, что это произойдет. Некоторые позднее утверждали, что Дягилев сам раздавал бесплатные билеты группам молодых эстетов и художников, всегда встречавших все спектакли «Русских балетов» восторженными аплодисментами, чтобы те защитили артистов в случае начала беспорядков, однако эти истории не подтверждаются никакими документальными свидетельствами69. Впоследствии Кокто сетовал на то, что новый театр Астрюка, декорированный в более строгом стиле позднего ар-нуво, был слишком практично устроен, что его обстановка не впечатлила публику, привыкшую к блистающим роскошью залам и «теплу красного бархата и золота»70, и что «Весну священную» встретили бы с большим энтузиазмом в менее претенциозном антураже. Претенциозность – это, вероятно, ключевое слово. Несомненно, в предшествующие годы публика терпела музыкальные и хореографические эксперименты Дягилева, так как одновременно с этим ей преподносили экзотику, эротику и роскошь; а теперь зрителю подали нечто, что предъявляло к нему чрезвычайно серьезные претензии, совершенно не пытаясь его завлечь. Хореография Нижинского была лишена всякого эротизма, так же как и созданные Рерихом свободные, в древнеславянском стиле платья из непрозрачных материалов, полностью скрывавшие формы тела, декольте и вообще не позволявшие увидеть ни единого участка кожи. Анализируя произошедшие беспорядки, – а это, по единогласному свидетельству очевидцев, были именно беспорядки, – можно сказать, что происходящее походило на бунт снобов. Этих снобов, опасавшихся конкуренции в борьбе за статус самой прогрессивной публики и готовых восторгаться обнажающейся в танце Мата Хари и имитировавшим совокупление фавном Нижинского, поставили лицом к лицу с произведением искусства, которое не просто должно было подтвердить высокий статус их изысканного декадентства, а требовало серьезного к себе отношения. И к этому они оказались не готовы.

Существует множество версий произошедшего в тот вечер, однако из близкого окружения Дягилева лишь Кесслер описал хронику событий в своем дневнике по горячим следам на следующий день. Его рассказ дополняют известные более широкому кругу читателей свидетельства Рамберт, Монтё и Стравинского. Кесслер, пришедший в полное замешательство от представления, пять дней спустя в письме Гуго фон Гофмансталю охарактеризовал увиденное как «грандиозное и абсолютно новое искусство группового ритмичного движения. То, чего достиг здесь Н[ижинский], так же резко отличается от хореографии Фокина, как Гоген от Бугро

[243]»71.

В вечер премьеры Кесслер записал в своем дневнике: «Внезапно возникло совершенно новое зрелище, нечто абсолютно доселе не виданное, захватывающее и убедительное. Новый вид первобытности в анти-искусстве и искусстве одновременно: все [старые] формы разрушены, и внезапно из хаоса возникли новые. Публика – самая блестящая, что я когда-либо видел в Париже: аристократы, дипломаты, полусвет, – сразу начала проявлять беспокойство, смеялась, шепталась, шутила. Некоторые вставали, чтобы уйти. Стравинский, сидевший вместе со своей супругой позади нас, через пять минут умчался прочь будто одержимый»72. Далее события можно восстановить по записям Стравинского: «Я покинул зал уже на первых тактах прелюдии, сразу вызвавшей издевательские смешки. Я почувствовал отвращение. Эти поначалу единичные проявления вскоре начали преобладать в зале и, вызвав ответную реакцию, очень быстро переросли в ужасный скандал. Во время всего представления я находился рядом с Нижинским за кулисами. Он стоял на стуле и кричал: “Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать” – у них свой способ отсчитывать такты. Разумеется, бедные артисты ничего не слышали из-за шума в зале и звука собственных шагов»73. Кесслер продолжал: «Вдруг с верхнего яруса раздался зычный голос: “Долой потаскух из шестнадцатого [района, где живет элита], вы оставите нас в покое?” На что последовал ответ из ложи: “Les voila ceux qui sont murs pour l’annexion. [Смотрите-ка, а вот те, кто созрел для аннексии. ]” В тот же момент находившиеся в ложе Астрюка Д’Аннунцио и Дебюсси начали ссору с господами из соседней ложи, обозвав их “парочкой недоумков”. Тогда шум начался повсюду. Послышался возглас Астрюка: “Дождитесь финала и уж тогда свистите!”, и реакция из партера: “Сколько еще осталось?”, на что уже Дягилев ответил: “Еще пять минут”»74. Монтё тоже писал об этом вечере: «Один из моих контрабасистов, который со своего места в конце оркестровой ямы мог видеть часть партера, рассказывал, как многие, стремясь унизить оппонентов, нахлобучивали им их блестящие цилиндры на глаза и уши, и как [мужчины] размахивали тростями, будто опасным оружием»75. Рамберт, вспоминая этот вечер, писала: «Я услышала крик с балкона: “Врача!” Кто-то другой кричал еще громче: “Дантиста!” На что кто-то еще ответил: “Двух дантистов!”»76 Далее обратимся к дневнику Кесслера: «… Жид, Геон, и всё “Новое Французское Обозрение” стояли в проходе у лож, будто фаланга в боевом порядке, и криками пытались усмирить бельэтаж и ложи Полиньяков, Роганов и Мюратов. И сквозь этот адский шум все время слышались приступы хохота [противников спектакля] и аплодисменты тех, кто придерживался иного мнения, при этом продолжала звучать музыка, а артисты на сцене невозмутимо и усердно исполняли языческие танцы»77. Стравинский писал, что «Дягилев приказал электрикам включать и выключать свет в зале, надеясь тем самым положить конец шуму»78. По словам Монтё, в конце вмешалась полиция, которая навела некоторое подобие порядка. Но даже если полиция и появилась, в дневнике Кесслера это не упоминается. «В конце представления […] преобладали неистовые аплодисменты, так что Стравинский и Нижинский смогли выйти из-за кулис и несколько раз поклониться публике. Ужинать мы отправились в “Ларю”»79. Стравинский вспоминал: «После представления мы были взволнованы, разозлены, возмущены и… счастливы. Мы отправились вместе с Дягилевым и Нижинским в ресторан. […] Единственный комментарий Дягилева был: “Это именно то, чего я хотел”».

[244] Кесслер продолжает: «Около трех Дягилев, Нижинский, Бакст, Кокто и я сели в такси и совершили сумасшедшую поездку по ночному, купающемуся в лунном свете и довольно пустынному городу: Бакст, прицепивший на свою трость носовой платок и размахивавший им, будто флагом, Кокто и я, взобравшиеся на крышу авто, Нижинский во фраке и цилиндре, умиротворенный и улыбающийся сам себе. Уже занималась заря, когда буйная, веселая компания высадила меня у моего [отеля] “Тур д’Аржен”»80.