К 1500 году оба художника вернулись во Флоренцию. 23-летний Микеланджело был прославленным, но вспыльчивым и обидчивым скульптором, а 48-летний Леонардо — общительным и щедрым живописцем, которого постоянно окружали друзья и молодые ученики. Так и тянет пофантазировать о том, как все обернулось бы, если бы Микеланджело отнесся к Леонардо как к наставнику. Но этого не произошло. Наоборот, как сообщал Вазари, Микеланджело выказывал к нему «превеликое презрение».

Однажды Леонардо прогуливался вместе с другом по одной из площадей в центре Флоренции, облаченный в одну из своих любимых розовых мантий. Там стояла группка людей, которые обсуждали какое-то темное место из Данте, и вот они спросили у Леонардо, что, по его мнению, значат эти строки. Случилось так, что мимо как раз проходил Микеланджело, и Леонардо, кивнув в его сторону, предположил, что тот наверняка все объяснит. Микеланджело мгновенно обиделся, решив, будто Леонардо над ним насмехается. «Объясняй сам, — сердито сказал он, — раз ты сделал модель коня, чтобы отлить его в бронзе, ничего не сумел закончить делать и в таком положении позорно бросил работу»

[646]. Повернулся и ушел. В другой раз, повстречав Леонардо, Микеланджело снова заговорил о неудаче с конным памятником герцогу Сфорца и с издевкой спросил: «Значит, эти болваны [caponi] миланцы в самом деле поверили, что ты справишься?»

[647]

В отличие от Леонардо, Микеланджело часто затевал ссоры. Однажды, еще в отрочестве, он оскорбил юного художника Пьетро Торриджано, который вместе с ним срисовывал фрески Мазаччо во флорентийской церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Позднее сам Торриджано рассказывал: «Когда он мне надоел, я рассердился гораздо больше обычного и, стиснув руку, так сильно хватил его кулаком по носу, что почувствовал, как у меня хрустнули под кулаком эти кость и хрящ носовые, как если бы это была трубочка с битыми сливками»

[648]. У Микеланджело на всю жизнь остался кривой нос. Слегка горбатый, вечно неопрятный, да еще с перебитым носом, он являл полную противоположность пригожему, хорошо сложенному и щеголеватому Леонардо. Впрочем, Микеланджело видел соперников и во многих других художниках. Например, Пьетро Перуджино он называл «неуклюжим [goffo] художником», и Перуджино даже безуспешно подавал на него в суд за клевету.

«Леонардо был хорош собой, вежлив и обходителен, красиво говорил и нарядно, со вкусом одевался, — писал биограф Микеланджело Мартин Гейфорд. — Микеланджело же был скрытным и нервным». А еще, по словам другого биографа, Майлза Унгера, он был «впечатлительным, неопрятным и вспыльчивым». Он испытывал сильную любовь и столь же сильную ненависть к окружающим, но у него было мало близких товарищей или учеников. «Я нахожу радость в печали», — признавался однажды сам Микеланджело

[649].

Если Леонардо в душе совершенно не был религиозен, то Микеланджело, напротив, пылал христианским благочестием и верил неистово, испытывая то муки, то восторг. Обоих влекло к мужчинам, но если Леонардо, нисколько не смущаясь и не таясь, окружал себя красивыми юношами, то Микеланджело внутренне терзался и, возможно, истязал себя воздержанием. Леонардо любил наряжаться и щеголял в ярких коротких накидках или отороченных мехом плащах. Микеланджело оставался аскетом и в одежде, и в привычках: ночевал в пыльной мастерской, редко мылся и редко снимал свои сапоги из собачьей кожи, а питался хлебными корками. «Как же мог не вызывать в нем зависть и негодование непринужденно обаятельный, изящный и утонченный, любезный и общительный, разносторонний и, главное, скептичный Леонардо — человек другого поколения, не имевший, по-видимому, религиозной веры, да к тому же постоянно окруженный толпой красивых учеников во главе с несносным Салаи?» — писал Серж Брэмли

[650].

___

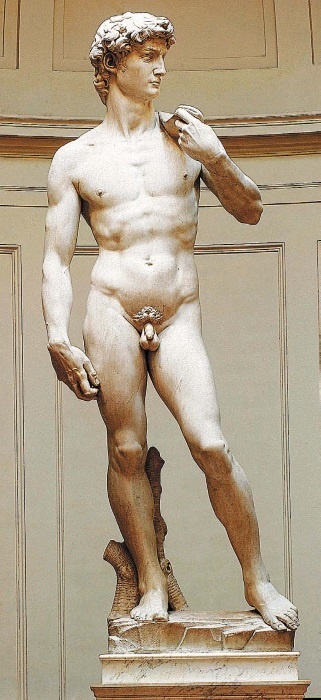

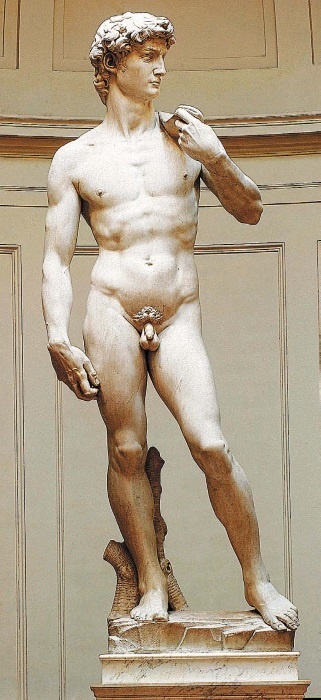

97. «Давид» Микеланджело.

Вскоре после возвращения во Флоренцию Микеланджело получил заказ: превратить огромную и уже подпорченную другими скульпторами глыбу белого мрамора в статую Давида — библейского пастуха, умертвившего Голиафа. Микеланджело трудился по своему обыкновению в полной тайне, а в начале 1504 года представил заказчикам готовую работу, которой суждено было стать самой знаменитой статуей в мире (илл. 97). Ослепительно белая, высотой более пяти метров, она мгновенно затмила собой все более ранние статуи Давида, в том числе и Давида работы Верроккьо, моделью для которого, возможно, послужил юный Леонардо. Верроккьо и другие скульпторы изображали Давида юношей, почти мальчиком, уже празднующим победу, часто с головой Голиафа у ног. Микеланджело же показал его взрослым мужчиной, полностью обнаженным и готовым к сражению. Его взгляд сосредоточен, а брови решительно сдвинуты. Он стоит с нарочитой непринужденностью в положении контрапоста, то есть опершись на одну ногу и выставив вперед другую. Как это делал Леонардо в живописи, Микеланджело изобразил тело в движении: туловище слегка развернуто вправо, а шея — влево. Хотя фигура Давида кажется расслабленной, мы замечаем напряжение в мышцах его шеи и видим вены, вздувшиеся на тыльной стороне правой руки.

Теперь перед правительством Флоренции встал вопрос: куда поставить этого изумительного колосса? Страсти разгорелись не на шутку, и какие-то возмущенные граждане даже пытались закидать изваяние камнями. Флорентийская Синьория создала для решения этого вопроса экспертную комиссию, в которую вошло около тридцати художников и должностных лиц, в том числе Филиппино Липпи, Перуджино, Боттичелли и, конечно же, Леонардо. Комиссия собралась 25 января 1504 года в зале заседаний неподалеку от главного городского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, откуда была видна законченная статуя. Изначально рассматривались девять вариантов возможного размещения, в итоге выбирать пришлось из двух.

Сам Микеланджело поначалу надеялся, что его «Давид» будет стоять рядом со входом в собор, на Соборной площади (Пьяцца-дель-Дуомо), но вскоре понял, что его статуя могла бы стать отличным светским символом Флоренции, и предложил поставить ее на площади перед дворцом Синьории. Джулиано да Сангалло — один из лучших флорентийских архитекторов и в придачу скульптор — высказался за то, чтобы поставить «Давида» под лоджией Синьории

[651] — сооружением с высокими и широкими арками на углу площади Синьории. Сангалло и его сторонники объясняли свой выбор тем, что лоджия будет хорошо защищать «Давида» от воздействия природных стихий, но была у этого варианта и обратная сторона: там статуя была бы менее заметна и смотрелась бы менее выигрышно. «Нам придется самим идти туда, чтобы посмотреть на Давида, а сам он не будет выходить нам навстречу» — так выразился один из членов комиссии, поддержавший предложение поместить статую под лоджией.