Мне кажется, это значит, что в выступлениях Ливайна естественно проявляется ощущение направления вкупе с наивысшим стандартом технической точности, и, очевидно, именно такую музыку любит Томмасини. Маазель же растягивает темпы и «вставляет себя» в произведение, что раздражает критика. Но что бы ни писали о двух этих людях, они — величайшие дирижеры своей эпохи.

В плохой рецензии есть элемент публичного унижения. Двадцать четыре часа вы чувствуете себя так, словно стоите у позорного столба, а все прохожие осуждающе цокают языком. «Неоднозначную» рецензию Мартина Бернхаймера после моего профессионального дебюта с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, как выяснилось позже, повесили на доску объявлений в нотной библиотеке Йельского университета — на всеобщее обозрение. Через несколько лет я беседовал о Бернхаймере с Майклом Тилсоном-Томасом, и он сказал, что читал эту рецензию. «Мне прислала ее мама», — сообщил он. Нет абсолютно никакого способа скрыться от плохой рецензии. Дуглас Адамс верно заметил в романе «Автостопом по галактике»: «Ничто не движется со скоростью, превышающей скорость света, кроме плохих новостей, которые подчиняются особым законам».

Критики способны подорвать нашу уверенность. Это можно наблюдать на примере композиторов, которые, получив уничижительные рецензии, прекращали сочинять. Так вышло с Сэмюэлом Барбером после массовой взбучки, которую он получил за «Антония и Клеопатру» в 1966 году, с Коулом Портером после того, как он написал «Аладдина» для телевидения в 1958-м, и с Леонардом Бернстайном после «Тихого места» в 1983-м. Дирижер так же раним, и отсутствие уверенности — вирус, который всегда тайно бродит у него в крови. Как однажды сказал Тилсон-Томас: «Никто не знает, как ты плох, лучше, чем ты сам».

Прямо перед моим дебютом в Метрополитен-опере в 1976 году ее оркестр угрожал забастовкой. Это означало, что я готовил оперу и дирижировал на открытой генеральной репетиции, не зная, стану ли выступать по-настоящему. После мне сообщили, что ведущий WQX — авторитетной классической радиостанции Нью-Йорка — был на репетиции и сказал в эфире, что не знает дирижера, но считает, что «родилась звезда».

Театр решил проблемы с профсоюзом, и спустя два вечера я дебютировал. Моя семья сидела в зрительном зале. Для внука четырех иммигрантов, один из которых дирижировал оркестрами в отелях и преподавал игру на скрипке, было огромной честью выступать в Метрополитен-опере.

Первая рецензия появилась в New York Post на следующий день. Я не стал ее читать, но позвонил своему менеджеру и спросил, положительная ли она. «Нет», — ответил он. Тем вечером на фуршете я был воплощенным хладнокровием, отвечая на вопрос, как всё прошло: «Хорошо, но, насколько я знаю, [критика New York Post] Гарриет Джонсон это волнует». — «Да, — ответили мне, — а каков заголовок!» Я улыбнулся, мы с женой посмотрели друг на друга и проговорили одними губами: «Заголовок!»

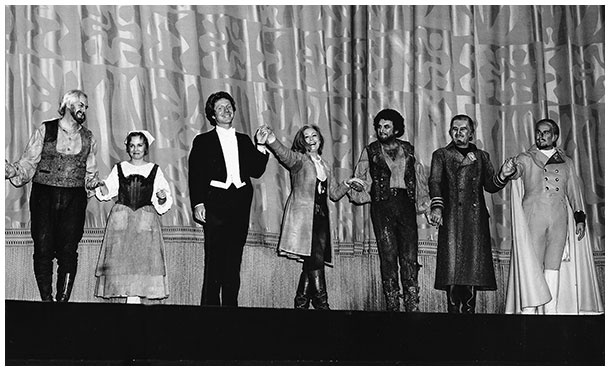

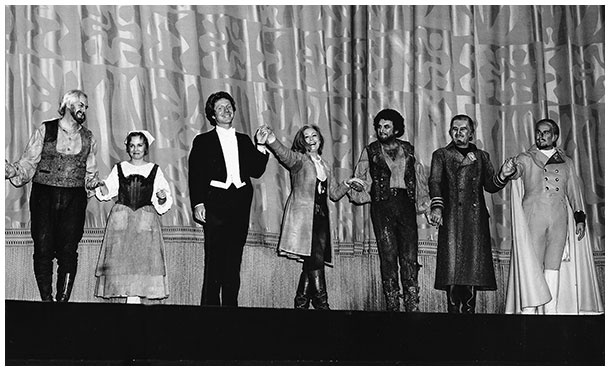

Первое представление «Фиделио» в Метрополитен-опере в Нью-Йорке 2 января 1976 года — мой дебют в этом театре. Слева направо: Джон Макерди, Джудит Блеген, я, Гвинет Джонс, Джесс Томас, Дональд Макинтайр и Джеймс Моррис

Родители никогда не рассказывали мне, как они, их соседи и друзья, а также мои учителя чувствовали себя в этот момент моей жизни: восторженная публика, любезность Гвинет Джонс и тенора Джесса Томаса, поддержка великого немецкого режиссера Отто Шенка («Я ставил „Фиделио“ с Бернстайном и Бёмом, но совсем по ним не скучаю!») — и всё это описывалось как провал. В рецензии говорилось, что представление было прекрасным, несмотря на дирижера (если вы прочли всё, написанное выше, то знаете, что это просто невозможно). Другие рецензии оказались положительными, и по крайней мере одна — вдумчивой. Лишь годы спустя я набрался мужества и прочел рецензию в New York Post. Каким же был заголовок? «Бетховен выжил, несмотря на Мосери».

Необходимость спуститься в оркестровую яму театра, в который я ходил со дня его открытия в 1966 году, и знать, что многие в аудитории были «осведомлены» о моей негодности, давила на меня. В том сезоне мне предстояло провести еще десять спектаклей. Все билеты были проданы, и каждое представление завершалось овацией. Иногда овация начиналась в середине второго акта, после увертюры «Леонора» № 3, которая была вставлена в спектакль. Благодаря этому я, конечно, снова чувствовал себя компетентным. Но каждый раз, сняв фрак и переодевшись, я знал, что через несколько дней придется начать сначала с тем же сосущим ощущением ужаса.

Гарриет Джонсон полагала, что у нее есть обо мне инсайдерская информация. Ее источники решили, что я был любовником Леонарда Бернстайна и именно поэтому дирижировал «Фиделио» в «Метрополитен». Веря в это, она исполнилась решимости наказать меня и всех, кто был замешан в отвратительном секрете. В те дни, если в рецензии что-то говорилось о моих волосах, я знал, что у меня проблемы. Она называла меня «Адонисом с тициановскими волосами». И если Бетховен выжил, несмотря на Мосери, то стоит сказать, что Мосери выжил, несмотря на Джонсон, но едва-едва.

Джонсон написала неправду не только об этом, но критики, как я уже говорил, обычно судят исполнение с точки зрения ожиданий, которыми, как и публикой, можно манипулировать. Уникальные черты в том, что они на самом деле слышат в противоположность ожиданиям, могут восприниматься как откровение, любопытный факт или некомпетентность. Оценка интерпретации сильно зависит от моды, как и всё остальное. Оратория «Мессия» в версии сэра Томаса Бичема с оркестровкой Юджина Гуссенса, гигантской хоровой мощью и оперными солистами показалась бы сегодняшним критикам неприемлемой. И наверное, сейчас было бы трудно получить хорошие рецензии для сильно сокращенной «Медеи» Керубини, с которой Каллас и Бернстайн выступили в 1953 году.

Ясность, отсутствие эмоциональности, сила интеллекта и способность дирижировать сложную современную музыку — даже если произведение появилось еще до концепции «современного» — были критериями для оценки дирижеров в конце XX века, но сохраняются и теперь. Игорь Стравинский лучше всего показал, что представляет собой такая интерпретация музыки и ее функций, когда в 1960 году заявил, что его балет «Весна священная», написанный в 1913 году, не является описательной симфонической поэмой. В послевоенный период в Западной Европе и в американских университетах хорошей считалась музыка ни о чем. Ценилась просто музыка, что создавало неудобства для стареющего Стравинского, который всегда хотел быть впереди авангарда, а вдруг оказался композитором, чья слава основывалась на работе с конкретным названием и сценарием, повествующим о поведении доисторического племени, умыкании жен и ритуальном танце обреченной на смерть девственницы в форме коронации богини весны.

Стравинский решил эту проблему, заявив, что его произведение не то, чем оно является на самом деле. Он настаивал на негибкости в исполнении, которая делала вещь почти механически отстраненной, и этим подтверждал ее непреходящую ценность. Так в 1960 году «Весна священная» сделалась одновременно значимым музыкальным эквивалентом нерепрезентативного искусства и ранним предшественником современной музыки. Неудивительно, что критики, поверившие в такую концепцию исполнения, также поддерживали дирижеров, которые пошли по этому пути в интерпретации даже более старых произведений. Отдельные отщепенцы предположили, что исполнение барочной и ранней романтической музыки без вибрато, которое так расхваливали во второй половине XX века, было скорее применением того же эстетического принципа к прошлому, в результате чего даже крайне описательные вещи типа «Времен года» Вивальди звучали отстраненно и стерильно. Благодаря такому подходу идеальным интерпретатором «Весны священной» стал Пьер Булез, представитель плеяды молодых послевоенных музыкантов, вдохновленных теми же ненарративными — может быть, даже некинематографическими? — интерпретациями, которые предложили Эса-Пекка Салонен и Дэвид Робертсон (оба — последователи Булеза).