Чего стоит хотя бы применение в диагностических целях, быстрый и легкий анализ на инфекционные агенты. На заре микробиологии для этого был создан фенотипический метод: образцы, взятые у больного, высевали на питательную среду, смотрели, что вырастет, определяли бактерий, окрашивая их различными красителями и затем изучая под микроскопом. Настоящее искусство! Затем появились иммунологические методы, так или иначе использующие антитела – молекулы иммунной системы, в своем роде не менее удивительные, чем ДНК, способные избирательно взаимодействовать с одним и только одним чужеродным веществом (например, поверхностным белком бактерий). Но полимеразная цепная реакция все упростила: берешь образец, выделяешь тотальную ДНК или просто разрушаешь клетки и прочие структуры, чтобы ДНК стала доступной, добавляешь полимеразу и праймеры, комплементарные определенным участкам генома бактерии или вируса, по которым определяют вид и штамм, – и вперед.

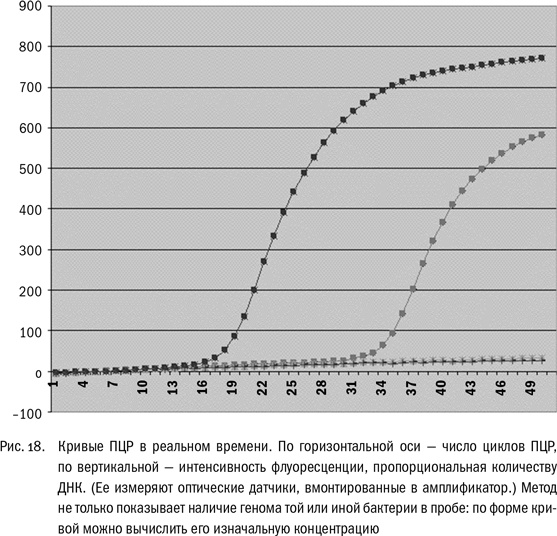

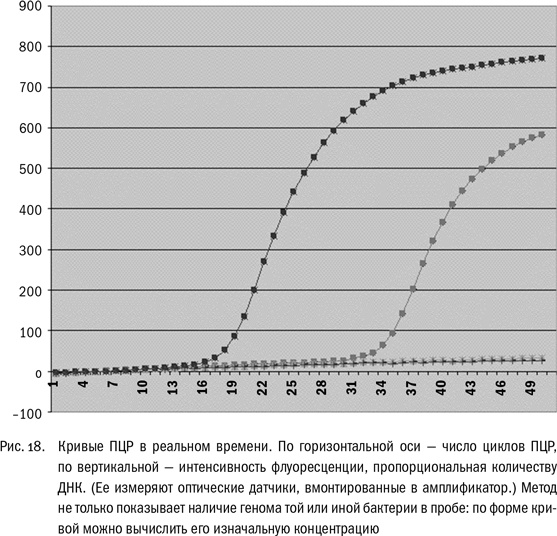

Если в образце есть хотя бы следовые количества ДНК возбудителя болезни, в нем пойдет полимеразная реакция. Современные методы даже позволяют с помощью ПЦР количественно определять ДНК вируса или бактерии – узнать не только то, есть ли в образце клостридия или туберкулезная палочка, но и много ее или мало. Это называется “полимеразная цепная реакция в реальном времени”: количество синтезированной ДНК в образце определяют непосредственно в каждом цикле и строят график вроде тех, что показаны на рисунке. (На плато он выходит, потому что в реальной жизни ничто не может умножаться бесконечно – реагенты кончаются.) Многие вирусы имеют РНК-геном, но и на них есть свои приемы: ни одна зараза от ПЦР не укроется.

Однако для этого надо знать возбудителя заранее – знать, кого мы ищем. Ведь чтобы провести ПЦР, нужны праймеры, комплементарные его и только его геному. С тех пор как секвенирование продвинулось вперед и геномы медицински значимых микроорганизмов (а потом и всех других) стали читать полностью, принципиальной проблемы в этом нет. Но тут важно не сделать ошибки, не получить ложноположительного результата, если праймер прилипнет к ДНК какой-нибудь безобидной бактерии. То есть ответственность за результат с лабораторными диагностами теперь разделяют биоинформатики.

Интересно, что многие люди, которые слышали о ПЦР, но не до конца разобрались в том, как она работает, приписывают ей почти магическую силу. Вот, например, роман Дэна Брауна “Инферно”. Очередной злой гений, противостоящий профессору Лэнгдону, изобретает инфекцию, которая должна сократить численность человечества. Гений, в общем-то, не такой уж злой, он беспокоится о том, чтобы перенаселение Земли не сгубило культуру, цивилизацию и гуманизм, но предложенный им метод почему-то не нравится ни частным лицам, ни правительственным организациям, и действие крутится вокруг поиска биологической бомбы с возбудителем. Несколько раз с особым ударением подчеркнуто, что никто не знает, что это за возбудитель, даже с точностью “вирус или бактерия”. А может быть, не то и не другое, а новая форма жизни, потому что злодей гениален.

После многих приключений и разгадывания искусствоведческих шарад силы добра находят место, откуда уже вырвалась или вот-вот должна вырваться страшная инфекция. Место это в уютной пещере, посещаемой туристами, в подземном озере. Далее цитата.

“Каков теперешний радиус распространения инфекции?

Брюдер знал, что ответ будет получен через считаные минуты. Его группа уже установила на мостках на разных расстояниях от эпицентра переносные устройства для обнаружения вируса. Эти устройства – приборы ПЦР – основаны на так называемой полимеразной цепной реакции.

Агент Брюдер сохранял надежду. Поскольку вода в подземном озере стоячая и времени прошло очень мало, можно было рассчитывать, что приборы ПЦР зафиксируют заражение сравнительно небольшой зоны, которую затем удастся дезинфицировать химикалиями и отсасывающими воду устройствами.

– Готовы? – спросил через мегафон техник.

Агенты в разных местах водохранилища утвердительно подняли большие пальцы.

– Проверяйте образцы, – треща, скомандовал мегафон.

По всему подземному залу аналитики склонились к приборам ПЦР. Каждый прибор приступил к анализу образца воды, взятого в одной из точек на концентрических дугах вокруг таблички Зобриста.

Все затихли в ожидании, молясь о том, чтобы загорелись только зеленые лампочки.

А потом началось.

На ближайшем к Брюдеру приборе замигала красная лампочка, сигнализирующая о наличии вируса. Мышцы Брюдера напряглись, и он перевел взгляд на следующий прибор.

Он тоже замигал красным.

Нет…”

[38]

Спрашивается: откуда у чиновников ВОЗ специфические праймеры к абсолютно неизвестному, супертаинственному возбудителю? Настолько специфические, что сразу ясно, с одного красного огонечка: он самый, и мы все умрем? Можно, конечно, использовать праймеры к консервативным участкам, которые встречаются в геномах многих вирусов (пусть будет вирус, а не бактерия). Тогда мы получим сигнал, если в пробе присутствует любой из этих вирусов. Однако неудивительно, что в месте, где постоянно ходят толпы сопливых туристов, есть какие-то вирусы. Да, в воде их немного, но в том и прелесть ПЦР, что она делает различимый сигнал из следовых количеств нуклеиновых кислот. Так что, похоже, обманывали профессора Лэнгдона не только симпатичные девушки и тайные агенты. Всемирная организация здравоохранения сама была в курсе коварного замысла, даже геном возбудителя имела! Или автор чего-то не понял про ПЦР. Зато он много знает об истории искусства, в отличие, например, от меня.

Вот такое у ПЦР граничное условие: знать фланкирующие последовательности, то есть конец и начало интересующего участка. И в конце ХХ в., когда читали геном человека, фрагменты клонировали в векторах (сотрудники Крейга Вентера, которые работали с короткими фрагментами, – даже в обычных бактериальных плазмидах). А к последовательностям в векторе уже можно применять ПЦР: даже если вставку никто еще не читал, последовательность плазмиды, в которую она вставлена, известна.

С другой стороны, по мере того как развивается геномика (так назвали раздел науки, которая изучает уже не только отдельные гены, но целые геномы), нечитанных последовательностей в природе все меньше. Теперь ПЦР нашла применение и в палеогеномике. Если мы знаем, какому зверю (или человеку, брату Homo sapiens) принадлежит ископаемая кость, можно синтезировать праймеры, основываясь на геноме родственного вида.

И даже если мы этого не знаем – все равно можно попробовать. Гены, кодирующие рибосомную РНК, имеются у всего живого, при этом эволюция вносит в них изменения крайне осторожно и деликатно. Рибосомы – те самые штуки, которые синтезируют белки, и слишком смелые инновации в рибосомных генах могут привести к потере этой крайне необходимой для жизни способности. Поэтому можно вытянуть с помощью ПЦР рибосомный ген неизвестного существа и, сравнив его с известными последовательностями других существ, сделать довольно точные выводы о том, на какой веточке эволюционного древа сидел тот, кому принадлежала кость.