Рис. 5. Так для длиннохвостого попугая выглядит сокол. Фото автора

В качестве иллюстрации Пирс призывает нас представить себе, как красный цвет выглядит в глазах других. Он пишет, что это явление вовсе не индивидуально и мы можем себе его вообразить. Мы можем даже составить некоторое представление о том, каков красный цвет для слепого человека, который никогда его не видел, но слышал от других, что он напоминает звук трубы: «Тот факт, что я могу видеть здесь определенную аналогию, доказывает мне не только то, что мое чувствование красного подобно чувствованию тех лиц, разговор которых слышал слепой, но и то, что чувствуемый им звук трубы весьма подобен моему» (CP 1.314)

[64]. В заключение Пирс делает предположение, что самопознание во многом напоминает эти процессы: «Мой метафорически настроенный друг, спрашивавший у меня о том, можем ли мы разделять чувства друг друга… мог бы также спросить у меня, уверен ли я в том, что красное выглядело для меня вчера так же, как оно выглядит и сегодня» (CP 1.314). Интроспекция и интерсубъективность семиотически опосредованы. Мы можем познавать себя и других только посредством знаков. Не важно, находится интерпретирующая самость в другом теле или является нашим психологическим «другим я», которое «просто приходит к жизни в потоке времени», подобно тому как знак интерпретируется новым знаком в семиотическом процессе, посредством которого возникают мысли, разум и само наше бытие в качестве самости.

Эта опосредованность не означает, что познание самостей невозможно, совсем наоборот: она служит основой для этой возможности. Поскольку абсолютного «непознаваемого» не существует, нет и абсолютной несоизмеримости. Мы кое-что знаем о восприятии красного цвета слепым человеком, о том, каково быть летучей мышью, или о том, что думали собаки за мгновение до нападения, – неважно, насколько опосредованным, условным, ошибочным или поверхностным будет наше понимание. Отношения самостей строятся подобно отношениям мыслей: мы все – живые и растущие мысли.

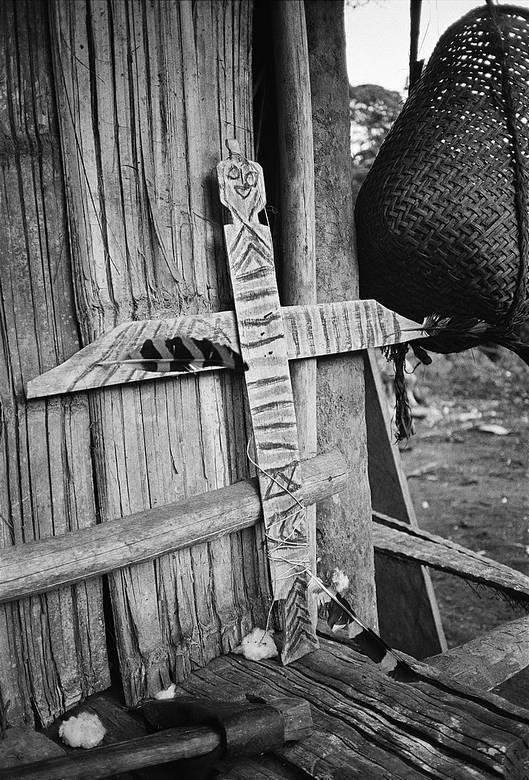

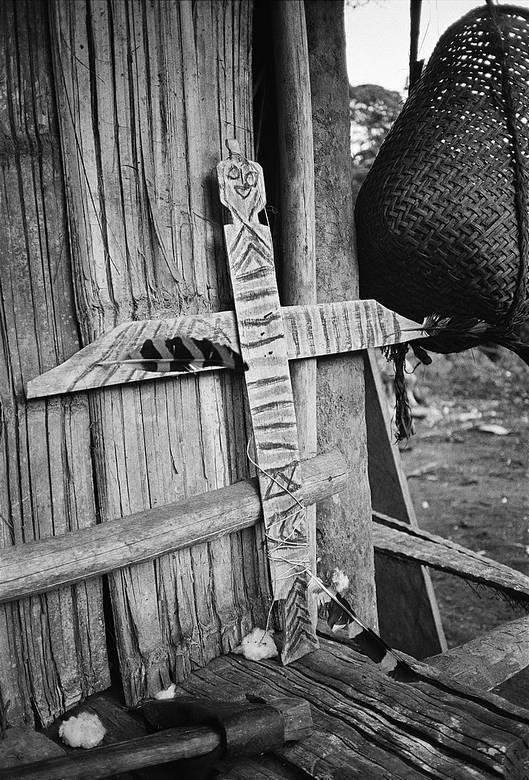

Это положение иллюстрирует простой пример. Руна делают пугала, а вернее, «отпугивателей длиннохвостых попугаев», чтобы защитить свои кукурузные поля от белоглазой аратинги. Для этого они связывают две одинаковые дощечки из пробкового дерева в виде креста, а затем красят их в красные и черные полосы, используя ашиот

[65] и древесный уголь соответственно. Сверху они вырезают голову и рисуют на ней глаза, а иногда привязывают к краям дощечек полосатые хвостовые перья настоящего хищника, репрезентирующие хвост и крылья птицы (рис. 5).

Тщательно украшая это пугало, люди руна не пытаются «реалистично» представить хищника с человеческой точки зрения. Скорее, это попытка вообразить, как выглядит хищник с точки зрения попугая. Пугало – это иконический знак. Оно обозначает хищника, воспринимаемого кем-либо (в данном случае попугаем), в силу своего сходства с ним. Полосы, большие глаза и настоящие хвостовые перья этого пугала в определенной степени передают представление хищника попугаем. Поэтому не люди, а попугаи принимают эти пугала за хищных птиц. И тому есть доказательства: эти пугала с успехом защищают поля от попугаев, и поэтому их в Авиле мастерят из года в год. Мы знаем кое-что о том, каково быть попугаем, благодаря тому, как на попугаев влияют наши догадки об их мышлении.

ЗАКОЛДОВЫВАНИЕ

Современные аналитические подходы не позволяют представить себе биологический мир, образованный живыми мыслями. Отчасти это является следствием распространения научного рационализма, согласно диагнозу, данному Максом Вебером относительно расколдовывания современного мира (1948a, 1948b). Мы все чаще рассматриваем мир с механистической позиции и поэтому упускаем из виду телос, значимость, отношения средства и цели (другими словами, значения (mean-ings), как я их называю, чтобы подчеркнуть тесные отношения между средствами и значениями), которые когда-то осознавали. Мир расколдован, ведь в нем теперь нет целей. Мир становится буквально бессмысленным. По мере того как этот взгляд на науку распространяется и охватывает все новые области, цели вытесняются в человеческую или духовную сферу, которая все сильнее сжимается и отрывается от обыденного мира.

Если современные формы знания и способы воздействия на нечеловеческий мир характеризуются пониманием его как механизма, то расколдовывание – вполне предсказуемое следствие. Будучи материальными объектами, машины служат средствами для достижения целей, определение и структура которых являются внешними по отношению к ним. Рассматривая какой-либо механизм, например посудомоечную машину, мы выносим за скобки цели, которые лежат в основе ее существования, а именно то, что ее кто-то построил с определенной целью. Применение такой логики к нечеловеческой биосфере, рассмотрение природы как машины, требует схожего вынесения за скобки и последующего приписывания целей людям, богам или Природе. Одним из результатов такого заключения в скобки является дуализм. Кроме того, мы начинаем упускать из виду цели как таковые. Когда мы начинаем подозревать, что, возможно, целей и, следовательно, значений не существует в принципе, расколдовывание распространяется в человеческую и духовную сферу.

Однако цели находятся не за пределами мира, а постоянно цветут в нем. Они – неотъемлемая часть жизненной сферы. Живые мысли «строят догадки» и таким образом создают будущее, в соответствии с которым они себя формируют. Образующая живой мир логика отличается от логики машин. В отличие от машин, живые мысли появляются целиком, а не составляются по частям кем-то извне. Присмотревшись к взаимодействию руна с другими видами существ, что я и собираюсь сделать при помощи антропологии по ту сторону человека, мы сможем осознать, что самости человеческого и нечеловеческого рода являются путевыми точками в жизни знаков, или локусами заколдовывания. Это поможет нам представить иной образ процветания в населяемом нами мире по ту сторону человека.

Здесь я описываю некоторые свойства «самой жизни». И хотя я осознаю, что жизнь ограничена историческими условиями и появление определенных концепций возможно лишь в специфических исторических, социальных или культурных контекстах (Foucault, 1970), я хочу еще раз остановиться на том, что было более подробно описано в первой главе. Язык и связанные с ним дискурсивные режимы, в значительной мере обусловливающие наши мысли и действия, не являются замкнутыми. Безусловно, нам стоит быть осмотрительными в отношении того, как язык (а заодно и некоторые закрепившиеся в обществе способы мышления и действия) натурализует категории мысли. Тем не менее мы можем совершить смелую попытку: говорить о «самой жизни», не будучи полностью ограниченными языком, которым мы при этом пользуемся.